このHPの読者は、必ずしも本評伝の主人公である唐牛健太郎がどういう人物 だったのかご存じではなく、中には Karouji Who? (唐牛って誰?)といぶかしむ人がいるかもしれませんので、初めにその簡単なプロフィル、そして拙老との接点を記しておくのがよいと思います。

1960年4月26日国会議事堂前

(佐野真一『唐牛伝』小学館より)

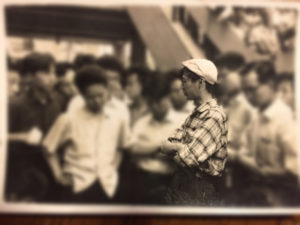

1960年7月某日東京文京公会堂前

今から60年近くも以前のことです。1959年のこと、その頃全国的に盛り上がっていた学生運動の世界にちょっとしたニュースがさざ波のように広がりました。新しい全学連委員長に北海道大学の唐牛健太郎――以下誰に限らず、回想中では敬称を略――という青年が選出されたというのです。颯爽たる登場でした。たちまち人気を獲得し、人望もありましたが、学生運動家としては割と短命でした。1959年から1960年へと日米安保条約改訂阻止闘争(いわゆる「60年安保」)は激化し、唐牛は60年春の段階で、4月26日、国会突入を図った全学連主流派デモを現場指揮中――上の写真は警察車輌の上で演説し、警官隊にダイブする直前の唐牛です――に逮捕されます。そのため6月15日の樺美智子さんの死をもたらした国会デモの日は拘留中で不在でした。

委員長になった唐牛はもちろん早稲田にもオルグに来ました。唐牛をナマで見たのはこれが最初で最後です。写真で見るとおりのカッコイイ男でした。喧嘩も強そうでした。驚いたことには、もう女性ファンが出来ていて、唐牛さんの汗臭い背広をいくら出してもいいから手に入れたいなどと言っていました。参りました。拙老などは風采さっぱり上がらず、腕力もなく――上に恥ずかしいが掲げた拙老の若き日の写真からご推察下さい――、その頃の中央委員会で主流反主流入り乱れて乱闘になった時、西部邁に「お前はケンカ弱いんだから、家に帰って文学でもやってろ」と言われたのを思い出します。それもそうだと思わないでもなかったですが、当時の拙老にはそれなりの立場がありましたので、やっぱり頑張りました。

乱闘といえば、1959年11月27日には、国会の車寄せ――落ちたら大怪我をする高さなのです――の上で、青木昌彦と掴み合いになったこともあります。青木は「警察権力は完全に麻痺している。国会占拠を続ければ革命になる」と目を吊り上げていました。拙老が「 そこまでは付き合えないよ」と言ったのが、取っ組み合いの始まりでした。自分でもいやにクールだと思いました。こういう時に逆上しないタイプだったのです。ヒーローにはなれません。……みな半世紀以上も前の話です。

『唐牛伝』の年譜によれば、1961年7月に全学連委員長を辞任した後の唐牛の軌跡は多彩かつ華麗を極めます。47歳で世を去ったのはいかにも短命ですが、並の人間には想像も付かない波乱万丈な人生を送ったといえます。太平洋をヨットで横断した堀江青年と一緒にマリン会社を作ったのは勇名です。本書の帯封の惹句は、それなりにこの「永遠の青年」の生涯を要約しています:「”昭和の妖怪”岸信介と対峙し、”聖女”樺美智子の十字架を背負い、三代目山口組組長”田岡一雄”と”最後の黒幕”田中清玄の寵愛を受け、”思想界の巨人”吉本隆明と共闘し、”不随の病院王”徳田虎雄の参謀になった」という具合です。多少オーバーな所もありますが、故人の生き方の振幅をうまくとらえていると思います。

著者佐野眞一氏のことはよく知りませんが、おそらく一作ごとにモノガタリを作る人ではないかと思います。そして各々のモノガタリには共通の原話(ウル・ストーリー)があるような気がします。佐野氏は唐牛の生い立ちにかなりのスペースを割いていますが、「庶民」(なかんずく庶子・私生児)が「社会」に反噬(はんぜい)し、善戦し、結局は敗北するにしても、その敗北のカッコヨサが人気を呼ぶというモノガタリのパターンの中に引き込み、石原裕次郎ー高倉健のタイプ系列(唐牛本人もだいぶ意識していました)への民衆の好みと合致させる力業を発輝してくれます。その結果、それなりに一貫した唐牛レゲンデができあがるという寸法です。

佐野氏の心の底には一群のキイワードがあるようです。好きなタイプといえるかもしれません。「反アカデミスト」「無名人」「短命族」「非成功者」「影のある男」『物騒な輩」等々。著者はどうも唐牛という人間をその鋳型に押し込んでいるように見受けられます。唐牛は「没落のヒーロー」であり、その没落する姿がコタエラレナイというわけです。著者は唐牛を「60年安保」のアイドルにすることには批判的ですが、やっぱり一種のノスタルジアに耽っていることでは同じでしょう。唐牛をめぐる「エピソードから伝わってくる人間と時代が醸す美質は貴重であり、現代にそれを求めるのは到底無理である」と述懐したり、学生ばかりではなく、政治家も右翼も「昔」はもっとよかったという慨嘆を繰り返したりしていることが何よりの証拠です。

本書で唐牛がいろいろな世界を彷徨・漂流した時期は、一方では旧ブンドの人々も拙老のような「日共構造改革派」の面々にもまたそうでした。その進路は、①政治運動を離れてそれぞれの専門領域で突出した人々(島、青木、西部など)――このうち青木は近代経済学に、西部は保守思想家へと180度舵を切りましたが――、②終生政治を捨てなかった人々(清水丈夫、北小路敏など)に分かれます。本書は島成郎と青木昌彦を「悪役」に扱い、西部を狂言回しに使っているように見えますが、それは著者独特のインテリ嫌い、「常民」ポーズがそうさせているような気がします。拙老ごときは涕(はな)も引っかけられません。

著者は、ある政治家が唐牛を評して、「名誉欲もないし、物欲もない。地位も欲しがるタイプではない」といったという言葉を紹介しています、これはかつて明治維新のみぎり、西郷隆盛が山岡鉄舟を褒めちぎった言葉とまったく同じです。歴史の変動期によく現れ出る無欲な人間類型をクローズアップして、それに波長を合わせる場合の常套といえます。政治の不可避的な汚濁、歴史にひそむ暗部とすれすれに、クリーンでいられる類い希な資質の持ち主として顕彰する手法が使われます。一人だけ「その後の高度成長の波に乗ら」なかったことが勲章になります。

「60年安保」は、今から思えば、20世紀末から21世紀へかけて進行する世界の地殻変動の序曲だったと思います。当然、それに伴なう知的変動も活発であり、現在もその真っ盛りにあると言うべきでしょう。佐野真一氏にととては「ノンフィクションは、”小文字”で書く文芸」だとのことです。しかし、世の中には”大文字”で書かなきゃならない世界もあるのではないでしょうか。(了)

拝読。野口さんの立ち位置からの佐野真一の物語手法の炙りだしに感心いたしました。彼の人物評伝にどこか鼻につくところがあったのはこれやったんやと納得。