疫病流行にどうやら峠が見え始めたと思ったら、今度はウクライナを起点に《世界戦乱》の不安が到来――「内憂外患」といいますが、どこまでが「内」でどこからが「外」なのかハッキリとは分かりません。まあしばらく暗中模索をするほかないようです。殊に桃叟の身の上ではそれと老人性ユーフォリズムの薄明が落ち重なって毎日うつらうつら暮らしています。写真は「梅を見る桃叟」ですナンチャッテ。

いくら粋がっていても84歳は84歳です。実際に身体が衰えるのは致し方ありません。桃叟のintraはまだまだ大丈夫だとは思うが、infraの方はだいぶガタが来ているようです。中でも最近痛切に感じているのは話がしにくいということです。ロレツが回らない。昔は能弁を持って少しは知られていたので今の状態は何ともカッコワルイです。

そこは見栄っ張りのことだから横文字で何というのか考えました。Dysarthriaという言葉があるが、これはたんに構音障害だけでなく、器質疾患を含めた広い意味の病名だから我が場合には当らない。そこでいささか自己流だが、「ロレツフリ(roretsufree)」と造語することにしました。昔――今でもそうかも知れないが――ニューヨークでは crime free NewYork という標識がやたら目に付きました。半分冗談で「ニューヨークではただで犯罪ができるのか」といったら現地の友人はに真顔で怒られました。「犯罪がない」という主旨なのだそうです。だってfreeは「無料で」という意味じゃないですか。

Roretsufree とは「呂律・がない」という語意のつもりです。決して好ましくはないが現実は現実として認める他はない。往年の立て板に水――そんな姿を知る人もだんだん居なくなる――は昔の夢ですが、今はそれを忘れて、むしろこの障害を奇貨としてこれからに生かして行こうと思います。おかげで《コトバの聴覚言語性》とでもいうべき問題意識に目が開かれたような気がしています。ここしばらく、これをヒントにして本ブログの一角に「コトバ事象」の数々を考えるコーナーを設けたいと思います。今回はその初回です。

# # # # # # # #

しろうるり考

「しろうるり」とは、『徒然草』第60段に見える言葉です。盛親僧都じょうしんそうずという大変ユニークなお坊さんの話です:この僧都ある法師を見て、しろうるりといふ名をつけたりけり。「とは何者ぞ」と人の問ひければ、「さる物を我も知らず。もしあらましかば、この僧の顔に似てん」とぞ言ひける。

シルウルリなんてものは実在しないのである。だがもしあるとしたら、この法師の顔に似ているに違いない。――いかにもその通り、われわれの現実にもそんな感じのする人物はいる。たとえば夏目漱石の『坊ちゃん』に出てくるウラナリ君。しかしウラナリにはその言葉が指し示す対象物が実在する。発育不全のヒョウタンである。シロウルリにはそれがない。盛親僧都の頭の中にしか存在していないのである。

ソシュール言語学の用語でいえば、漱石のウラナリは〔uranari〕という音声連続(記号表現シニフィアン)とそれが呼び起こす概念(記号内容シニフィエ)とが表裏一体で複合した言語記号シーニュなのですが、シロウルリはそうではありません。音声に対応する事物は何も実在しないのです。いわば記号表現だけが虚空に浮遊しているのです。盛親僧都の悪戯心は、図らずも言語論上きわめて面白い論点をつつきだしているわけです。

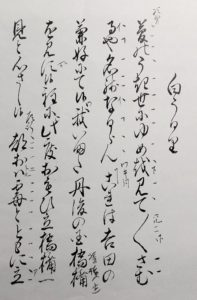

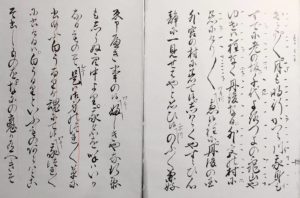

ところが後世、この悪戯心が通じなかったのか、大真面目にこの「しろうるり」を実在のものと見なす作品が江戸時代に現れました。新作の能『白うるり』です。

写真の稿本は朝日新聞社文庫蔵の「番外謡本」に所収のもの。作者名は「洛西隠士月洩軒我笑」とあるのみ。夢幻能の構成を持ち、諸国一見の僧が丹後の国外宮村にやって来て、「白うるりの魂」と出会うというお定まりの筋立てが進行します。つまりしろうるりは霊魂の形で実在するとされるのです。さらに念の入った話なのですが、世には律儀な学者もいるもので、この謡曲『白うるり』を素材にして、これを中世神道の秘伝と見なす研究まで出ました。こうなると、昔『少将滋幹の母』の原典を探した国文学者がいたという笑い話を思い出します。

桃叟がこんな基本的なことを持ち出すのは、最近、連句の「季語」について考えさせられたからです。連句は、近代俳句が生み出した夥しい季語群をどう取り扱ったらよいのか。古い時代の季語には、その指向対象そのものが消失――動植物の消滅とか社会慣行の廃滅とか――し、記号内容なしの記号表現が独行するようになる場合が多くなりました。季語は本質的には詩語なのですから、これからもその基本に立ち返って考えなければなりません。以下は「はいゆう「連句グループ」にラインで送ったファイルの採録です。

: : : :

季語の歴史と現在

連句では「季語」をどう扱ったらよいのだろうか。わが連衆の皆さんは苦労されたと思います。ぼくも考えさせられました。そしていろいろ調べた結果わかったことが一つあります。――「現在のところ、公式に季語を認定する機関や組織はどこにも存在していない」という事実です。

意外でした。というのは、連衆の皆さんはしょっちゅう「季語」の扱いに苦慮なさることが多く、その都度歳時記を参考にして来ているからです。そればかりか最近では歳時記の普及が著しく、うちに来るリハビリのトレーナーさんの話では、テレビのプレパト俳句とかいうのに人気が集まり、出演するタレントたちはみんな座右の書にしているそうです。そういえば講談社文庫で出ている水原秋桜子編の『俳句歳時記』には季語が1800収められています。グーグAルで調べてみると、「俳諧の最古の季題集『はなひ草』(野々口立圃、1636年)には590、『山の井』(北村季吟、1648年)では1300、『俳諧歳時記』(曲亭馬琴、1803年)では2600の季語が集められている」由だから、さすがは秋桜子、季語濫出を避けて中庸の数を維持していると言えます。

ついでに季題・季語についてもグーグルから引用しておくと、「『季題』『季語』という言い方は近代に作られたものであり、「季題」は1903年に新声会の森無黄が、「季語」は1908年に大須賀乙字がそれぞれはじめて用いた」ということです。いずれにせよ両方とも近代の産物で、江戸時代にはなかったものなのです。

さて、このところわれら連衆一同が関心を抱いたのは「季重なり」の問題でした。一句の中で季語が重複することですが、これには「同じ季節」と「異なる季節」と二つの場合があるようですが、後者はキチガイ(「季違い」)といわれて始めから問題外です。厄介なのは同じ季節に二つの季語がダブることです。

よく引き合いに出されるのは、高浜虚子が明治31年に出版した「俳句入門」に記した次の文章です。

季重なりといふことあり。月並宗匠などは一概に季重なりを排斥すと聞けど、一概に排斥するは癖(へき)せりといはざるべからず

また「虚子に限らず、芭蕉、蕪村、一茶、子規といった面々も季重なりをタブー視していなかった。それどころか、季題派にとどまらず、季感を重んじた季語派の俳人でさえ季重なりの句を作っていて、秋桜子は特に多い」(堀田季何「夢見る俳句」)というように、概して「季重なり」に目くじら立てないのが基調のようです。

わが連句グループは、必ずしも近代俳句のルールに従う義理はありません。ましてや、公共の基準も定則もなく、諸説まちまちの「季重なり」絶対不可説に与くみする必要はないわけです。かといって類似・累層・近傍の字句重複は冗長になりますから、極力これを避けるのが得策でしょう。疑わしいケースはその都度自主的・個人的に判定すべし。諺に言う「李下に冠を正さず。瓜田かでんに沓を履かず」をモットーにすればよろしい。そうすれば歳時記に列挙してある「季語」は参考資料としてたいへん使い途があると思います。 以上