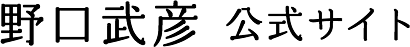

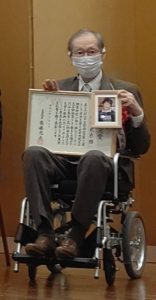

兵庫県文化賞を頂きました

このたび兵庫県文化賞を頂きました。2021年11月9日に授賞式がありました。その模様をお伝えします。

今までずっと江戸っ子をもって自任していたのに、なぜか突然兵庫県人にされて多少複雑な気持で、なんだか『一本刀土俵入り』の境地ですが、そろそろ年貢の納め時だろうと素直に頂きます。有難いことに、ともかくこれで最晩年の定点ができたわけですから、今後どのくらいの天寿を与えられるか知りませんが、できる限りのことをしてゆこうと思っています。以下は、亡妻芳子との冥約であり、自分自身との盟約です。

⑴ 来年の9月25日を目途に、芳子を追悼する歌集『うつつの津の国』を刊行するつもりです。しっかりした詩歌出版社を版元にお願いしようと思います。

⑵ 来年2月頃、作品集『明治伏魔殿』を某社から出版します。全5篇で「崩し将棋」「明治天皇の馭者」「銅版画家」「巷説銀座煉瓦街」「粟田口の女」のラインナップです。近代日本初頭の創世記的な闇を描いています。

⑶ これはもう少し先の話、というよりもし幸いに天寵もうしばらくの老寿を藉かしてくれるならばの話ですが、ゆくゆくは雑誌『文雲』に結集させたい文学運動を始めたいと思っています。まだ夢の夢です。

こういう具合に、これからまあ90歳ぐらいまではどうにか保たせようと考えています。ムシがいいですかねえ。誠惶頓首

芳子他界二年目の命日に

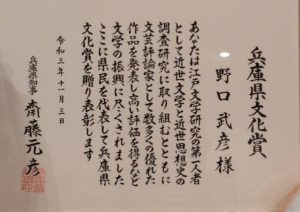

今日は愛妻芳子が他界して二年目の命日に当たります。あいにく時疫蔓延の時世のこととて何の集まりも出来ないのが残念ですが、ぼくはぼくなりに二人きりで亡き伴侶を偲びます。

コンコンちゃんを偲ぶ歌5首――

〽二とせは夢のうちにぞ経めぐりてなほ新しきなれが面立ち

〽いつよりかコンコンちゃんと呼び慣れき人離れして恋しかりけり

〽いっしんに犬サフランは蕾みけり根も葉も見せず思ひ包みて

〽阪神が点を入れたと妻に告げネコと睦びし午後は帰らず

〽「ただいま」と帰宅を告げる声のしてふと眼覚むればいつも見る夢

―――――― ――――――

枯桃残芳――潮目が変りました

朗報が思わぬ方からもたらされました。このたび講談社国際ライツ事業部という所から 通知があり、『花之忠臣蔵』の見本が送られて来ました。2015年刊行の拙著『花の忠臣蔵』の中国語訳です。とりあえず訳者にお礼状を出しましたらすぐに丁重な お返事をいただいたのですが、その文中に耳寄りなニュースがありました:2万部以上売れているというのです。その後の追伸では、『花之忠臣蔵』だけとは限らず、同書を含むシリーズ全体の売れ行きかもしれないという留保も付きましたが、それにしてもかなりの数字です。

思わずわが目を疑いました。自慢じゃないが、拙老は自国では「初版2千部ポッキリ、再版なし」と相場の決まっているモノカキです。こんな数字はにわかに信じがたい。訳者の先生には悪いが、きっと何かの間違いだろうと「疑り屋のトーマス」のような気持になりました。ヒガミは仕方のないものです。ゆめゆめこの情報を疑うわけじゃありません。慎重に慎重を期しただけです。

こんなとき力になってくれたのは昔拙老の学生だった国際日本文化研究センター教授の劉 建輝氏です。持つべき者は友なるかな。さっそくその情報のウラを取るため方々を調べてくれました。二つの添付ファイル参照。また発行部数の「証拠写真」は冒頭の右葉に掲げて あります。

情報は事実のようでした。劉氏によれば現代中国は読書人口が億単位、「世界最大の図書市場を持つ出版国」で、日本の社会・文化への関心が非常に高いということです。筆者個人は問題外としても、「忠臣蔵」という歴史的事件そのものの知名度の高さがその理由だと思われます。それれにしても2万は決してハンパな数ではなく、一定水準の知的好奇心と理解力を持った人口部分が現存していることを物語ります。こうした「読書人」層の形成は、たとえば終戦後日本の出版ブーム(みんな活字に飢えていた)を思い起こさせます。文化的欲求が政治の貧困を上回る時代の特質です。新しい読者群の出現を予感させます。いずれ日本でも起きるでしょう。

桃叟はこれまで自分の「読者」を持つことにほとんど絶望していました。一時は「野口武彦ワールド」などといわれて、一定数のファンがいたのですが、今やその風趣を理解してくれた世代は続々と世を去りつつあります。なかばアキラメの境地でした。が、考え直すきっかけが到来したようです。やがて日本でも似たような状況が来るでしょう。国籍や 民族性ではなく、どんな社会にも文化的自己再生能力を潜在させていることを強く感じさせます。一国の文運隆盛は国民の経済的活況には依存しません。むしろ人々の実存的不如意感の総量が決め手になります。引き潮が極まって満ち潮に転ずる、そのうねりが来ようとしています。

もちろん、これがたんなる老人性多幸症(ユーフォリズム)の発作でしかない、という心の囁きもしないではありません。だがそれでもいいのです。間もなく八十四翁になる拙老に残された年月があとどのくらいあるかは分かりません。九十歳まで生き延びるとしてまだ6年間の猶予があります。上げ潮を見届けるにはたっぷりです。少くともヤルコトはあるわけです。

皆さんも年寄をあまり嫌わずにつきあって下さい。以下の添付資料を参照されたし。

新シーズン開幕 ブログとラインを一本化

いやあすみません。ここ2ヶ月ばかりブログ更新を怠ってきました。怠けていたのではなく、周囲の情勢を見きわめていたのです。

世の混迷はいよいよ進んでいます。桃叟自身は相変わらず超然自適なのですが、回りの諸条件がいろいろ身近に迫って来ました。第一に、コロナの影響がトレイナーさんに及んで来ました。隔離期間とやらで家に来てくれない日々が生ずるのです。第二に、なぜだか分からないが、碧村子が連句グループから脱退されました。何かお考えがあってのことでしょう。そんなこんなで桃叟もいよいよ老境の現実に直面する決心が付きました 。

「老境の現実」というのはこうです: 最近、わがブログの読者 ――一応不特定多数を想定――はめっきり減少の一方、同世代の人々は 順繰りに老衰・死滅しつつあるかに思われます。まだ固定しているラインの仲間――これも十人足らずです――と大差のない数になりましたので、この際これを一本化することにしました。別に八十代老人に同調してくれと言っているんじゃありません。ただ老境でこそ見える世界面の意外にみずみずしい切り口につきあってくれればいいのです。

コロナ騒ぎで世の混迷は深まるばかりですが、混沌(カオス)のうちに或るパターンが見えて来ます。かつて幕末のコレラが井伊直弼の首を転がして収まったように、今回のコロナもいずれ政治家の誰かの首を飛ばしてめでたく終結するでしょう。予想でも予見でも、ましてや予測でもありません。ただ生々しい予感がするだけです。しかしこの視象には 一種夢魔的な・曰く言いがたいリアリティがあり、民衆の集合的予知能力が健在であることを感じさせます。やがて集団免疫が人類史のサイクルで成立するまで、われらは一国の狭い領分で持久するしかありません。これからです。これからがモヤモヤ、ムシャクシャ、 ワラワラむらがる何とも名状しがたいモノたちのありかを探る文学的想像力の出番なのです。

たとえば昔『愛宕あたご百首』という連歌興行がありました。発句は明智光秀の〽時は今天が下知るさつきかな」。それに付けた脇が行祐ぎょうゆうの「水上まさる 庭の夏山」、第三は里村紹巴じょうはの「花落つる 池の流を せきとめて」です。この発句には通説のように光秀の天下奪取の野望が寓されていたとは考えません。しかし勘ぐればたしかにそうと読めないことはない。だからこそ権力者の秀吉は、ひどく警戒して興行主の紹巴をキュウキュウ責め立てたという言い伝えもできるのです。連句にはいつもこういうヤバさ・ウサンクサさがつきまといます。連句の多義性・曖昧性・転義可能性のしからしむるところでしょう。このワケノワカラナサには以外に現実を切り裂く力が備わっています。

そんなわけで、しばらく中断していた連句興行を再開します。題して『令三水無月七吟歌仙』。発句だけを不肖桃叟が勤めさせていただきます。恥ずかしながら、

〽梅雨空や七変化する雲の色

とさせていただきました。脇と挙句ははるか東国に散らばう連衆竹木子にお願いします。各地に猖獗する時疫からうまく遠ざかっておられることを念じます。以下は新規の句順表を参照されたし。また問い合わせフォームも併設しました。ご活用下さい。

『令三春吟半歌仙』『令三銘々精進会』の呼びかけ

2021.01.14 木曜日

令三春吟半歌仙句順表.xlsx令三春吟半歌仙句順表

「野口武彦公式ブログ」が何とか復旧できましたので、歌仙興行も続行します。『令三春吟半歌仙句順表』を公示しますので、連衆諸兄姉のご応募をお願いします。

またそれに平行して、俳友グループの皆さんに『令三銘々精進会』へのご参加を呼びかけます。皆にレポートを提出してもらいたいのです:「芭蕉七部集の任意の巻から一組の付け合いを選んで自由に鑑賞し、100字前後にまとめよ。」

歌仙を何回か巻いてみて、諸君の作句方法に或る特定の傾向があるように感じた。自分の生活体験にある何らかのクライマックスを「私的=詩的瞬間」として切り取る発想をするのだ。それでは最短の詩形と考える「学校俳句」「秀才俳句」だ。連句 は違う。諸君もやってみて感じたと思うが、それは個々の付句を介して、或る集団的・伝統的な公共文化圏に加わることだ。連句は現代のような――時疫がいよいよその間を強めている――乱世に生きる人間の共通語なのだ。だから諸君の句作にも、たんなる生活体験のみでなく、すぐれた先人の製作に触れて得られる「詩的体験」を多く蓄積し、詞藻・詩嚢・歌袋・俳語目録をできるだけ豊富にしなければならない。

『芭蕉七部集』はその点でいい勉強になると思うよ。『日本の古本屋』などで検索すればいくらでも見つかるが、拙老は特に幸田露伴の評釈を勧める。注釈作業それ自体が 「文学」であることの好個の見本なり。また安東次男の評釈も面白い。クセが 強いが、それがまた魅力だ。この通知はブログでも公開します。「その望の日を」注釈

ブログを新規まき直し

奇貨措くべからずという言葉があります。本ブログが一時ダウンし、ファイルの一部が 消えてしまったのは災厄には違いないが、考えようによっては「天の配剤」なるべし。つまり一種の「奇貨」です。この機会に大きく模様替えすることにしました。

「わが終活」なんてシカツメラシイのは柄に合わないのでやめにしました。「昭和昔話集」に一本化します。思想なんてものは拙老のニンじゃないのです。サバサバと切り捨てました。

「昭和昔話集」というタイトルで、ダウン以前に5,6回書いたような気もするが、これもやり直しです。その他 コメント欄で二三応酬があったようにも記憶しますが、それも忘れて下さい。これからは好きなことだけを書きます。

今日はまず、「昭和昔話集」第一回『昔の劇評』の復元と増補から。そのオリジナルは次の通り。

「昭和の昔、守田勘弥(喜の字屋)というそこそこの役者がいた。ある時『寺子屋』の松王丸を演(や)ったことがあって大張切りだった。本人も一世一代の大舞台だと思っていたらしい。公演が始まってすぐに、新聞に劇評が載った。「舞台に源蔵が二人出て来たようだ」。昔の劇評家はうまかった。――最近、次期首相をめざして何だか色っぽくなっ菅さんを見ていて、ふと思い出しました。」

今日は2021年1月20日です。第二次緊急事態宣言(従来の一都三県に加えて大阪・京都・兵庫・愛知・岐阜・福岡・栃木の6府県に拡大)された日付です。引用した文章を書いたのは2020年9月初めのことですから、内閣支持率が大幅に下がっている今日の時点で評定したら不公平になるでしょうが、逆にかえって「先見の明」があったということになりませんかねえ。政治力がどうの指導性がこうのなどとダイソレタことは申しません。ただどう見てもニンじゃない、と皆わかっているのです。

「舞台に源蔵が二人出て来たようだ」という寸評がいかに真をうがっていたかは、ポスト昭和の読者に食もう通じないかも知れません。しかしここでも逆に、テレビの管さんの顔つきがこの評言の理解を助けるかも。 了

緊急通知 ブログ中絶と再開

拙老 にはわからない技術的原因によって2020年7~12月のブログが消失しました。やむなくこれらは無かったものとして、そのうち『昭和昔話集』シリーズおよび幾つかの半歌仙興行の記録だけは、諸方から掘り起こして再現しようと思います。

この6ヶ月間は多事多難な時期でした。コロナ禍をめぐって、多様な社会事象が次々と生起したこの期間には、後から見れば何か或る不可逆的な過程が進行していたような気がします。たとえば世界人類とヴィールスという生命体との間で、変化のテンポでは勝負にならない突然変異の競争がなされていたとでもいうような。

幸い拙老は、身に起きる一切の出来事を天の配剤と感じる幸わせな性分です。拙老にはあと何年定命がされ藉(か)されているか分かりませんが、残された時間の内に果たすべき宿債があり、それが未済であるような気がして ならないのです。それは「20世紀アキツシマの文(ぶん)」を21世紀世界に持ち伝えるという書債であるといってもよいでしょう。日本の「文字言葉 」の保持だともいえます。いずれ別回で敷衍(ふえん)するつもりです。

全部を一度に復元することはできないので、今回は半歌仙興行の記録を復活するだけに止めます。この里はコロナも知らず赤とんぼ 令二冬六吟半歌仙句順表 令二歳暮六吟半歌仙句順表 令三新春半歌仙

なお俳友グループ間の対話記録も拾えましたので併載しておきます。ラインやりとり2020暮 今回畢。

調査にご助力下さい

いきなりダッシュボードに「PHPの更新が必要です」というアナウンスが出ました。人に相談したら意外に難物で、やり方をしくじると「サイト自体に不具合が出る可能性がある」とのことなので、当分ほっとくつもりです。特に更新しなくてもブログの機能は変わらないはずなのでこのまま行けるでしょう。そこで皆さんにお願いですが、コメント欄が生きているかどうかを確認したいのです。投稿してみてくれませんか。

わがポスト・パンデミック――烏化佯仙(うかようせん)

お久しぶりです。世が世ですから、世の中で何か画期的なことが起きているのかと思って待機していましたが、人間社会では何事も起きていないかのように事態を処理しているみたいですので、仕方がないから自前で「ポスト・パンデミック」の世界に対処することにします。拙老の周囲でいちばん身近なのは介護の皆さんの社会ですが、ここではコロナと熱中症が同程度に危険だということで、やたら水分ばかり取らされて閉口しています。

何でも今回の時疫の特色は、無症状で強力な感染力を持つヴィールスを蔓延まんえんさせていることにあるそうです。無害に偽装する戦略ですね。ヴィールスも生き延びるために必死で、突然変異のかたちで遺伝形質を発現させているのです。人類も急いで「進化」しなくてはとても追い付きません。

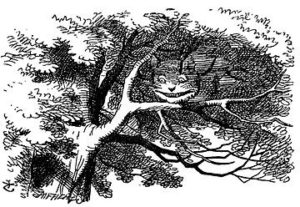

とはいっても、拙老一代のうちに突然変異するのは無理ですので、せめて頭の中で想念をまとめてみようと思います。拙老が最近夢想しているのは、次の画の中の猫のようなイメージになりきることです。これは有名な『不思議の国のアリス』に出て来る《チェシャ猫」の挿絵で、御覧のとおり猫の身体を透かして葉の茂みが見えています。アリスは言います:「あれれ変だわ。笑わない猫はしょっちゅう見るけど、猫がなくて笑いだけ見えるのは初めてだわ」。 http://www.alice-in-the-wonderlander/resources/pictures/cheshire-cat/

http://www.alice-in-the-wonderlander/resources/pictures/cheshire-cat/

つまり、猫の肉体は消えて、笑いだけが残っているのです。具体性のない抽象的存在なのです。よく「背後に実在のないアイデア」のたとえに使われるイメージです。こんな具合に、みずからはただの無機的な抽象物と化して下界をニヤニヤ眺めながら余生を楽しんでいるのが拙生老来の日々です。

しかし物事はそううまくは運びません。一たび人間じんかんに生まれたからには、否応なく有機物が混じり込んでいて、スッキリ風化できないのです。わが東洋の伝承では「羽化登仙」といって、白い羽根が生えて鶴に化身し、俗塵を去って悠々と仙界に飛翔することになっています。死んでも完全に気化して遺骸などは残らないそうです。

これにあやかろうと、拙老も日々仙道修業に励んでいますが、芸が未熟なものですから、どうしても思うように羽化できません。できるのは「羽化登仙」ならぬ「烏化佯仙うかようせん、カラスになって仙人のふりをする」くらいのものです。最近この界隈で見かける烏たちにとみに親愛の感情を抱くようにありました。次の写真は、ヘルパーさんが撮ってくれたものです。

えらく自信たっぷりの顔をしています。あわてず、騒がず、ゆっくり急がずに時間を待とう。いずれ人間たちは滅びていなくなり、俺たちはこマンションの主人になるのだ、とうそぶいている感じです。写真のタイトルは「あるじ顔の烏」です。

ポスト・パンデミックの世界では、地球上のあらゆる生命体の距離が縮まり、たがいの差が狭まることです。人間と烏の差などは知れたものです。平均サイズも百何十センチメートルと何十センチかとの違いにすぎません。コロナ・ヴィールスの体長は1万分の1ミリ(100ナノメートル)程度だそうです。桁の大小が違うだけで、同じ尺度で測れる相手なのです。肉眼では見えないのですが、サイズの差を越えてその実在が確かに感じ取れます。

これからの――ポスト・パンデミックの――世界は、今まで目に見えなかった、あるいは、たんに見えないというだけの理由で無視されてきた地球上の生命存在たちがけなげに自己主張する時代が到来すると思います。生命体という有機物が細胞膜を距てて嬉々として交感し合っているのです。

そう思って眺めると、身の回りにはいろいろな生命たちがひしめいています。昆虫たち

はみなチャンス到来と出番を待っています。右」のバッタはいかにも罪のない顔をして草の茎を囓っていますが、ケニアではお仲間が2億匹発生し、穀物を食い荒らして中近東からアジア大陸へ移動中とのことです。さしずめコロナバッタでしょう。旧約聖書の『出エジプト記』に見える蝗害の再来です。人類と微生物の体長差が物の数ではないスケールで考えれば、古代と現代の時差などはほんの一またぎにすぎないのです。左の写真は、友人が朝の散歩で久しぶりに見かけた生きているタマムシです。嬉しそうに触角をうごめかしていたそうです。そういえば拙老も長いこと箪笥の中で干からびている死んだタマムシしか見たことがありませんでした。日が当たれば美しく輝きます。もちろん玉虫色に。今日、東京ではアラートが解除され、赤色が消えてレインボウブリッジが虹色に照明されました。本当は玉虫色なのです。 畢

はみなチャンス到来と出番を待っています。右」のバッタはいかにも罪のない顔をして草の茎を囓っていますが、ケニアではお仲間が2億匹発生し、穀物を食い荒らして中近東からアジア大陸へ移動中とのことです。さしずめコロナバッタでしょう。旧約聖書の『出エジプト記』に見える蝗害の再来です。人類と微生物の体長差が物の数ではないスケールで考えれば、古代と現代の時差などはほんの一またぎにすぎないのです。左の写真は、友人が朝の散歩で久しぶりに見かけた生きているタマムシです。嬉しそうに触角をうごめかしていたそうです。そういえば拙老も長いこと箪笥の中で干からびている死んだタマムシしか見たことがありませんでした。日が当たれば美しく輝きます。もちろん玉虫色に。今日、東京ではアラートが解除され、赤色が消えてレインボウブリッジが虹色に照明されました。本当は玉虫色なのです。 畢

えやみ ときのけ 老いの春

時疫はいよいよ旺盛です。人生の現役の皆さんは、めいめいの持場々々で種々ご多忙のことと存じます。拙老は、介護のヘルパーさんの他にはまず人と会うこともないので、まあ達者で日を送っています。世間に悪いみたいです。すみません。

ある人がこの機会にトーマス・マンの『魔の山』を読破すると言ってきたのに触発されて、拙老も同書を再読しました。おかげで初読時にはうっかり読み落としていた内容に気付くことができました。何歳になっても勉強することはあるものです。

この小説の舞台は、アルプスの中腹、スイスの避暑地ダヴォス――現代ではG7の会場として有名――にある富豪たちの結核療養所です。一篇は、ここに入所した主人公ハンス・カストルプが多くの人々と出会い、論争し、体験を深め、内面を豊かにしてゆく物語なのですが、拙老が今回の読み直しで改めて発見したのは、ハンスが病い癒えて下界に復帰する決心をしてから起きるいくつかの事件でした。

若い人々には分からないかも知れませんが、つい最近まで結核は死病でした。罹ったら死ぬまで治らない病気だったのです。日本の近代文学に「結核文学」「療養文学」「軽井沢文学」のジャンルが生まれたゆえんです。「魔の山」とは半死者の棲息地であり、生者ハンスが人々と交わす対話もいきおい「死と病気に寄せる一切の関心は、生に寄せる関心の一種の表現にほかならない」(第6章「雪」)という風に、いつも「死」と背中合わせでしか物事を考えられないものでした。常に死を意識して生きなければならない。ここはいつも空にmemento mori(「死を忘るなかれ」)の文字が映画のスーパーインポーズのように浮かんでいる、凡俗な生者たちが住む下界とは違う世界だったのです。

ところが、最終章(第7章)で下界に降りる時期が近付いてくると、ハンスはにわかに市民社会・実世間・生活力といった世俗的な事柄に関心を抱くようになると見受けられます。ハンスは人生に不可避的につきまとう日常性・通俗性に直面するだけでなく、これらと同和しなくてはならないことを覚悟したといえます。何が転機になったのでしょうか。「魔の山を木端微塵こっぱみじんに打ち砕き、七年間の惰眠をむさぼっていた青年を荒々しくこの魔境の外にほうり出すような凄まじい轟音」(第7章「霹靂へきれき」)でした。第一次世界大戦の勃発を告げる砲声が轟いたのです。

戦争は日常と非日常の境界を失くします。戦死・戦病死・戦災死・略奪・陵辱・飢餓・悪疫等々、不慮の死がしばしば訪れ、死はなんら非常事態ではなく、日常茶飯事になり、人間社会はそのままいわば「魔の山」化します。進化生物学者のジャレット・ダイアモンドは「人類史上もっとも猛威をふるった疫病は、第一次世界大戦が終結した頃に起こったインフルエンザの大流行で、そのときに世界で二百万人が命を落としている」(『銃・病原菌・鉄』)と書いていますが、ハンスはまだそんな人類の未来を知りません。ただこれから降り立つ世界の変容を鋭敏に予感しているのです。

* * *

今、世界を襲っている疫病は二重の意味でわれわれに脅威をもたらしています。第一にはもちろん、コロナヴィールスが一定の致死率を保っていることに由来する即物的な恐怖感です。第二のはそれと分かちがたく結び付いている、一種いわば「世界不安」的な感覚です。疫病流行が後に残す失業増大・生活苦・金融逼迫・犯罪頻発・人心荒廃といった諸現象が総体として一種名状しがたい不吉な予感を生じさせています。最近「コロナ解雇」「コロナ離婚」といった種類の言葉がたくさんできたそうですが、それも世の不調子の現れでしょう。

そのうち第一の不安に関しては、現実の客観的な把握として、ダイアモンドの「突然大流行する感染症には、共通する特色がいくつかある。まず、感染が非常に効率的で速いため、短期間のうちに、集団全体が病原菌に感染してしまう。つまり、これらの感染症は「進行が急性」である――感染者は、短期間のうちに、死亡してしまうか、完全に回復してしまうかのどちらかである。そして、一度感染し、回復した者はその病原菌に対して抗体を持つようになり、それ以降のかなりの長きにわたって、恐らく死ぬまで、同じ病気にかからなくなる」(『銃・病原菌・鉄』)という指摘に、冷静に耳を傾ける冪でしょう。「治るか/死ぬか」のどちらかだという断言は、一見すると身も蓋もないようですが、実は大多数の感染者はそっくり生き残ってきたのがこれまでの人類史だという点にアクセントが置かれています。自分がそのどちらに属するかは「運」だと度胸を固める他はありません。

またそう覚悟することは、おのずと第二の不安をも解消するでしょう。予言じみたことをいうつもりはありませんが、今確信を持って予想できるのは、コロナ終焉の後の世界には不可逆的な変化が生じているだろうということです。

* * *

拙老が住んでいるここ津の国でも、この不可逆的な変化がそろそろ始まっているようです。以下にお見せするいくつかのイラストがそれを物語ってくれるでしょう。病来このところ歩行は叶いませんが、幸い親切な税理士さんや介護士さんが撮って来てくれる写真で、変貌してゆく外界の姿に触れることができます。

本ブログで何度もご紹介してきた「恐竜山」は見る影もない姿になりました。昔のイグ

アノドンの全形は消え失せて、わすかに昔の首の部分の樹林だけが残っている有様です。これからは「烏首山うすざん」と呼ぶことにします。山は削られて造成地に区画され、やがて小綺麗なマンションが建つのでしょう。見方によってはことごとくこれ銀行ローンの物的形態なのでしょうが、それまでは申しますまい。とにかくこうした自然の丘陵山林を人口の宅地に造成する土地開発は、プレコロナ時代には「建設」だったかもしれませんが、ポストコロナ期には「破壊」のしっぱなしなのではないか。早い話が、住宅ローンを払う人間がもういないのではないか。

アノドンの全形は消え失せて、わすかに昔の首の部分の樹林だけが残っている有様です。これからは「烏首山うすざん」と呼ぶことにします。山は削られて造成地に区画され、やがて小綺麗なマンションが建つのでしょう。見方によってはことごとくこれ銀行ローンの物的形態なのでしょうが、それまでは申しますまい。とにかくこうした自然の丘陵山林を人口の宅地に造成する土地開発は、プレコロナ時代には「建設」だったかもしれませんが、ポストコロナ期には「破壊」のしっぱなしなのではないか。早い話が、住宅ローンを払う人間がもういないのではないか。

次の一連の動物写真は何か非常に啓示的な意味を持っているんじゃないかな? どれもある介護士さんが訪問先ならびに往復の道すがら目に留めた小景です。

左は、ある訪問先のバルコニーに作られていた烏の巣です。丹念に拾い集めた肥えだを丁寧に編んで雛たちの住処すみかを用意しているのです。あの嫌われ者の烏からは信じられないくらい健気けなげな仕事です。右の写真では、かわいらしいタマゴが三つも生み落とされているのが見えます。烏いだは自分たちの将来のために「建設」にいそしんでいるわけです。次代に備えているのではないか?

近くを流れる宮川の水には、いろいろな小動物たちが、何の拘束もなく、嬉々として日に当たっています。もちろんマスクもしていませんし、外出禁止も休業も要請されていません。

昔、セミの羽化を観察したことがあります。今の情勢によく似ています。飴色をした蛹から成虫が抜け出し、後に形だけがいやに完備した抜け殻が残ります。現代世界もこれと同じでプレコロナの外層がポッカリ外れた後にはポストコロナの成虫がもう待機しているのではないか。カラスやカモやカメはみな何食わぬ顔でその日の予行演習をしているような気がして仕方ありません。 畢