[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]

今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、

同欄は次のような手順で出します。

トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。

そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。

ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上

2月3日以来、更新が途絶えてしまいスミマセンでした。

柄にもなく、ちょっぴり健康を害していたのです。1週間ほど前、寒い日が続いたのでホッカイロを背中に張ったら、皮膚が赤くなって痕が残りました。低温ヤケドかと思って皮膚科の医者へ いったら、先生は嬉しそうに「これは典型的な帯状疱疹だ」と診断してくれました。

いくら老人性ナルシストでも、こればかりはインスタ映えしないので公開はしませんが、みごとな薔薇色のベルトがわが肌を飾っています。日頃は鬼軍曹のリハビリのトレイナーさんも扱いが優しくなりました。それはそれで不気味です。

以上が、ブログ更新が遅れていることの言い訳です。

2月4日は立春です。いよいよ春が 立ち染めたわけですが、ここ二三日は例年にない寒波到来で閉口しています。テレビで見ていると東京は連日の積雪で大変らしい。でもジンクスでは、江戸/東京に大雪が降炉年は必ず政治的大事件が起きることになっています。①元禄15年(1702,本当は1703だけど)の忠臣蔵討入り、②万延元年(これも本当は安政7年なんだけど、1860)の桜田門外の変、③昭和11年の二二六事件。――だから今年は乞う御期待です、などとイヒイヒ嬉しがるのもしょせん老人性多幸症に由来する無責任な野次馬根性なのでしょうか。

もちろんわが身を律するのを忘れてはなりません。すこしでも気を抜くとたちまち体力が衰えますので、毎日リハビリに励んでおります。恥ずかしながら、その証拠に精進している姿を披露いたします。左から順に、バランスボール、杖歩き、踏台登りの3課目になります。なかなか楽じゃありませんぞ。

◆昨年暮に放映されたNHKBS番組「決戦!鳥羽伏見の戦い」の再放送があります。

再放送:NHKBSプレミアム 2月12日(月祝)午後4:00~5:59 とのことです。

よろしかったら、お知り合いの方々に御吹聴下さい。なお偶然でしょうが、これと同日に福島民友新聞に「維新再考」という連載記事が載り、この番組にも言及されるそうです。拙老も紙面で参加する予定です。

◆拙老のブログを御覧下さっている皆さんは先刻ご存じでしょうが、WEBサイトでは「野口武彦公式サイト」いうタイトルの頭の○の中にに「?」が付くようになりました。。クリックすると「未評価」とあります。今年になってからのことです。気になったので問い合わせてみたら、ウイルスバスター業者のサービスでウェッブの安全度を表示する判定マークだとのこと。評価内容は「未評価・安全・不審・危険」の4段階だそうです。拙老のブログは小口なので――取引高・顧客数・決済金額などの数量データに乏しいので――番外扱いなのだそうです。そんなわけですから、まずはご安心下さい。 了

§ 前回は特報でしたので今回をもって遅ればせながら年頭の御挨拶とさせていただきます。話題がいくつもありますので以下アットランダムなアラカルトとして綴ろうと思います。

§ 恒例によって戊戌ツチノエイヌ年頭狂歌腰折れ一首。〽打ち出だす槌の柄の音高きかな平ら成る日は今年去ぬとも。

§ 戊戌時局三ツ物

平静な年は往ぬとて北の春

千年恨ハンを溜めし火の山

コクリ漕ぐ筏は潮に洗はれて

注。AD917年に起きた白頭山の大噴火は富強で聞こえた渤海国を滅亡させた。また、中世日本を脅かした北寇は当時「ムクリコクリ(蒙古・高麗?)と呼ばれて恐れられた。

§ 正月ですので、同年配の老妻に少し羽根を伸ばしてもらおうと近くの有馬温泉に出かけて来ました。拙老も病気以来初めての外泊です。何しろ40年も連れ添っていますのでいまさら相聞でもないのですが、とりあえず老いらくの春を2首――

〽長生きのさても命は有馬山猪名野に摘まん老いの若草

〽有馬山猪名の春風そよ吹きてなどて忘れん若草の妻

花小宿はなこやどという旅館に宿泊しました。由緒のある旅宿ですが、現代に合わせて設備も改良されていて、玄関先には、車椅子暮らしの客を上がりがまちまで持ち上げるリフトも整備されています。

スリーショットの写真で向かって右(拙老の左側)にいるのが老妻、右側が当宿で働く陽海はるみさんです。有馬も時節柄、インバウンド旅行者が多く、陽海さんも外国人客には苦もなく英語で応対していました。

スリーショットの写真で向かって右(拙老の左側)にいるのが老妻、右側が当宿で働く陽海はるみさんです。有馬も時節柄、インバウンド旅行者が多く、陽海さんも外国人客には苦もなく英語で応対していました。

§ 講談社から『元禄六花撰』が刊行されました 。発売日は1月17日です。外観はすでにホームページで紹介してありますので、今回は本文の一部をアナログで見ていただきたいと思います。

新年おめでとうございます。

この欄でもお知らせしたNHKBS番組の『決戦!鳥羽伏見の戦い』が去年の12月30日に放映されました。よくできていたと思いましたので、さっそく同番組の制作に当たられたディレクターのK氏に感想を記したメールを送りました。同氏のご快諾を得ましたので、番組内容の紹介も兼ねて、ここに掲載させていただきます。

「番組を拝見しました。

時間はたっぷり、画面は材料豊富で、さすがNHKの実力を

堪能させていただきました。拙著の骨格を正確に生かして下さって

有難うございます。そのデテールが羨むべき取材力によって、映像

になって視覚化されると、まるで初めて知ることのように新鮮に

感じられました。

貴番組では、滝川具挙父子を狂言回しのように使ったのがうまく行って

いたと思います。役者もぴったりでした。個人の目鼻立ちが見えると

歴史上の出来事がヨリ身近になります。が、その代わり、感情移入が

生じて、突き放しにくくなるのが難ですね。具挙はマッスグな気性ですが、

正直(せいちょく)というより、愚直な人物だったと思います。クソマジメ

に誤算を重ねるのです。それを笑殺するアイロニイ感覚が史眼には必要かと

存じます。

岩倉具視は少し品が良すぎたような気がします。もうちょっと「悪党面」

でよかったのではないか。おそらく現代の管官房長官そっくりの顔を

していただろうと思うのですが如何?

まだ色々ありますが、残りはいずれ拙生のホームページに書かせていただこう

と思っています。事によったらこのメールをそのまま引用させていただくかも知

れませんが、ご許可くださいますか? 拝」

そしてもう一つ拙老にとって幸先がよいことには、放映の翌日に早くも御好評いただいたブログが公開されました。そのURLを記しておきます。http://d.hatena.ne.jp/Makotsu/20171231/p15?a=2.50367081.1149790850.1514780381-506733059.1483415989

ともかくこの番組では、表現したい物や事を映像で伝えるスキルに圧倒されました。「映像力」という言葉が頭に浮かんだほどです。特にシャスポー銃と五斤山砲の紹介はみごとでした。当方はしょせん文章だけですから、画面に実物を提示されたらとても勝負になりません。参りました、とシャッポを脱ぎます。

とはいえ、全体の構成については一言なからざるべからずです。拙老は、歴史ドキュメンタリーにも「文体」があると思います。ドキュメンタリーの場合はそれを「話法「語り口」といってもよいでしょう。K氏への私信で拙老は「滝川具挙父子を狂言回しのように使ったのがうまく行っていた」と評しましたが、それは、K氏が滝川具挙をあまたの関係人物の中からスポットし、文学理論でいう「視点人物」として活躍させているからです。「視点人物」は全事件の輪郭・顛末・一部始終を通観できる特別な位置にいます。そしてこの「視点人物」と作中人物との重なり合い具合が、作品世界の遠近感・深浅感に微妙なヴァリエーションが生み出されます。

この番組はいわゆる歴史ドキュメンタリーでしょうが、それにもやはりドキュメントとドラマの両極があり、個々の作品は、その両極の間にできるスペクトルのどこかに定位します。書かれる歴史ばかりでなく、実際の歴史上の事件も必ず何らかの(何ほどかの)ドラマ性があります。(また逆に、どんなドラマもドキュメント性が不可欠だということになります。)すべての歴史――皆さんご存じのように、「史」という語は過去に起きた事柄とそれを文字に留めたものとを区別しません――の結末は悲劇的要素を孕みますが、たとえば鳥羽伏見の戦いと徳川慶喜、それに適度のコミック・リリーフを与えたら絶妙なテクニックになるでしょう。お汁粉の甘さを引き立てるためにちょっぴり加える塩味のようなものです。

拙老にはそういう喜劇的脇役として陸軍奉行の竹中丹後守重固しげかたや、慶喜の小姓村山摂津守鎮まもるといった名が浮かびます。が、それは意地悪な笑いを好む拙老の僻好にすぎません。最後に、80時間に濃縮された歴史過程をみごと2時間にまとめあげた手腕に感服したと申し上げようと思います。(念のために申し添えますと、拙著とは、『鳥羽伏見の戦い』中公新書2010です。) 了

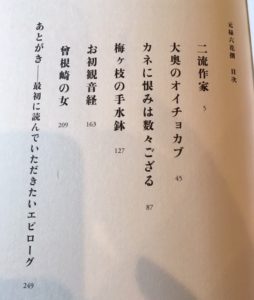

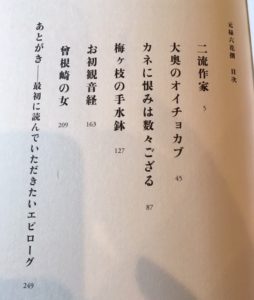

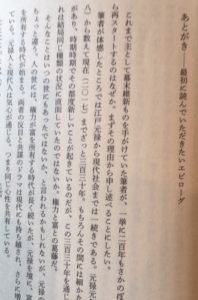

長いことお待たせしましたが、拙老懸渇の作品集『元禄六花撰』が講談社から刊行される運びになりました。これまで主として幕末の時代に題材を求めて書いてきた拙老が、一挙に200年もさかのぼって「元禄」の世界からスタートを切り直したわけですし、また、これまでとかく小説だかエッセイだか分からないという批判があった作風も、この作品集からは、小説スタイルを基調とする《ネオフィクション》ジャンルをめざそうと決心したこともあり、出版までに時間がかかりました。が幸い理解のある編集者に恵まれて今回の発刊に至りました。

刊行日は2018年、つまり来年の1月17日です。アマゾンでは1月18日からだそうです。内容は今年1月13日に「新刊御披露目」として予告しましたように、6篇の小説で構成していますが、ちょっとだけ変更があります。『チカラ伝説』は次の作品集(仮題『元禄六道絵巻』)に回して、代わりに『大奥のオイチョカブ』を加えます。江戸城大奥には春日局かすがのつぼね遺愛のトランプ一組が伝わり、それを使って幕府高官がカード勝負を競い、最高人事を取り決めるという物語です。勘定奉行荻原重秀や新井白石も登場します。後の5篇は以前ご紹介した通りです(「新刊御披露目」参照)。元禄は何も忠臣蔵だけではない。心中事件始めフツーの男女の、イヤになるくらい日常的な事件があちこちで起きていたのです。

まさに帯封のコピーにあるように、「どこが違うんや? 元禄と平成」といったところです。帯封を取った本書カバーの写真には足袋を履いた足が写っていますが、実はこの画像には本書でも重要な役割を果たす人形浄瑠璃『曽根崎心中』に引っ掛けた絵謎が篭められています。ふつう文楽では女形おやま人形に足はありません。しかし、『曽根崎心中』のお初にだけは例外的に足があるのです。天満屋の場面でお初徳兵衛が心中を決意するくだりで、この足がクローズアップされることは周知の通りです。掲げたのはその舞台写真ではありませんが、いかにもぴったりです。

朗報がもう一つあります。『花の忠臣蔵』が中国語訳されるそうです。あの国でもまだ「忠」とか「義」とかの徳目に興味があるのかとくすぐったい気持になりました。初版は4000部とのこと。有難い話です。ひょっとしたらわが母国より多いかも。人口が多いせいでしょうか。 了

来たる12月30日(土)の21:00~23:00に、NHKBSプレミアム「決戦!鳥羽伏見の戦い ~日本の未来を決めた80時間~」(仮)が放映されます。ディレクターによると、「鳥羽伏見の戦場の取材や資料に基づくドキュメンタリーパートとドラマによる番組構成」とのことですが、2時間たっぷり時間をかけてNHK独自の取材力を発揮したダイナミックな番組になるだろうと楽しみです。ドラマのパートには半田健人さん・宍戸開さんなどの俳優陣が出演されるすで大いに期待されます。

番組の土台になっている鳥羽伏見の一戦の評価や位置づけは、拙著『鳥羽伏見の戦い――幕府の命運を決した4日間』(2010)をだいぶ参考にしていただいたそうです。有難いことです。拙老があの本でいちばん力を入れたのは、何はさておき、戦闘現場で当時最新式だった元込銃が使用されていた事実の文献的確証を提出することでした。その証跡を『慶明雑録』という薩摩側の記録からやっと掘り出したのです。なぜその事実にこだわるかといえば、従来、鳥羽伏見での旧幕府軍の敗因は、徳川方が近代兵器を持っていなかったからだ、徳川は亡ぶべき封建的反動勢力だったから敗北は「必然」だったという《神話》が作り上げられ、それがいつのまにか「常識」化されているからです。

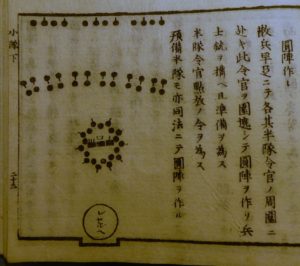

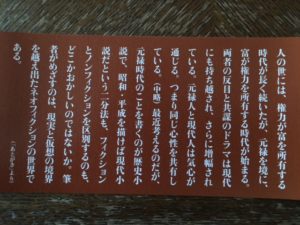

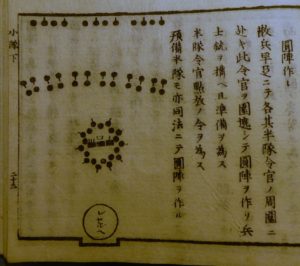

ここに掲げた一枚の絵は、やはり薩摩側が描いたものですが、淀川堤を敗走する旧幕伝習歩兵をスケッチしたものです。軍帽をかぶり、ランドセルを背負い、銃剣を担いだ歩兵が、昔ながらの笠を頭に載せた薩摩兵に追い立てられています。もちろん戦争画ですから、薩 摩兵は強そうに、旧幕兵は弱く描くものと相場は決まっていますが、この画面にとらえられている銃こそ眼目の元込銃(シャスポー銃)なのです。やたらに長く見えますが、それは銃先に銃剣が取り付けられているからで、まさにその事実がこの銃は元込銃であることの動かぬ証拠です。(一斉射撃に続き、銃剣突撃に移るのが伝習歩兵の主要な戦法でした。)

摩兵は強そうに、旧幕兵は弱く描くものと相場は決まっていますが、この画面にとらえられている銃こそ眼目の元込銃(シャスポー銃)なのです。やたらに長く見えますが、それは銃先に銃剣が取り付けられているからで、まさにその事実がこの銃は元込銃であることの動かぬ証拠です。(一斉射撃に続き、銃剣突撃に移るのが伝習歩兵の主要な戦法でした。)

この画面では戦闘現場にさりげなく本込銃が描かれていますし、『慶明雑録』では「本込」の2字がハッキリ書き込まれています。旧幕府軍の装備が遅れていたのが敗因だったとする通説は事実として否定されるのです。それにもかかわらず、歴史学界でも大河ドラマでもその俗説が再生産され続けているのが現状です。

来年2018年は、「大政奉還150年目」に当たるそうです。また来年のNHK大河ドラマは「西郷隆盛」だそうです。例によって、わが国の歴史知識が大衆小説でリードされる日々が続きますが――かつて頼山陽の『日本外史』・徳富蘇峯の『近世日本国民史』が果たしていた役割は、現在、司馬遼太郎史観が占めています――、そんな昨今に、このNHKBSプレミアムが、新鮮な歴史感覚に目覚めるキッカケになってくれることが期待されます。

明治維新を新しい目で見ることは、われわれの現代日本を見直すことです。 了

世は出版不況の時代だそうです。なんでも若者の活字離れはすさまじいのだそうで、ともかく本が売れないという話です。需要がないのだから供給にも声がかからないのも道理で、拙老ごときに注文が来なくなるのは理の当然でしょう。しかし「捨てる神ありゃ拾う神」で、このたび、ほぼ2年ぶりに1冊の本を刊行する運びになりました。 ここにお広めをさせていただきます。  書名は『ほんとはものすごい幕末幕府』といいます。多少キャッチフレーズじみたタイトルですが、つ

書名は『ほんとはものすごい幕末幕府』といいます。多少キャッチフレーズじみたタイトルですが、つ

ねづね自分は時代遅れの、というより時期外れの(アナクロの)佐幕派であるこちを公言している拙老にはお誂え向きだと思いましたので、引き受けさせていただきました。旧幕時代は明治以来の近代日本から闇雲に否定されましたが、真相はそうではなくて、江戸時代がいかに近代日本を準備・用意していたかを虚心に眺めようという立場です。

拙老はこの本で初めて「監修」というお役目をしてみました。何人かのライターに書いていただいた原稿をチェックし、必要だったら手を加え、全冊のトーンを統一する仕事です。幸い皆さん江戸幕府がお好きなようなので、別に支障はありませんでした(パート1~パート3)。拙老自身の文章はパート4及びエピローグです。2枚目の写真にあるように「そんな幕府がなぜ滅亡したのか」というテーマです。もっと砕いていうと、もし幕府がそんなにいいことづくめだったのなら、なぜ潰れる羽目になったのかという自問自答です。パート1~3までで力説してきたことをパート4ではひっくり返さなければならないわけです。

これは実をいうと大変難問なのです。拙老はその難問性を読者に分かってもらうために、野村元阪神タイガース監督の名言を借りて「不思議の負け」と表現しました。この不思議さは、近代日本からおそらくは故意に見落とされて来たものです。

近代日本の2つの支配的な史観――皇国史観とコミンテルン史観――は、どちらも、あっさり「必然性」という言葉で説明しています。皇国史観は明治天皇制政体を日本古来の天皇親政に復帰する「王政復古」と見なし、それを必然とかんがえました。コミンテルンン史観は明治維新を前近代の封建制から近代の資本制にいこうするのは歴史的な必然であると考えました。江戸時代(徳川日本)を否定するために右翼と左翼が手を握ったわけです。以来、「必然」という語が幅をきかせるようになりました。今でも「徳川慶喜が伏見鳥羽で負けたのは歴史の必然だった」などと平気でいう人がいます。

拙老はそれに対して、歴史とはもっと融通の利く、柔軟な構造を持っていると思います。世が移り変わってゆく間に偶発的な出来事が介在してるのは不可避であり――「必然」だけでなく「偶然」も作用し――、「もしこうだったら」と幅を持たせるる余地があるものだと考えます。たとえば、慶応4年(1868)1月4日、京都南部の鳥羽街道には猛烈な北風が吹き付けましたが、もしこの風がなかったら戦局はどう変わっていたか分かりません。

幕末に誰が幕府の最高責任者だったかも偶然です。すぐれた行政能力を持つ政治家が同時に優秀な軍事指揮官であるとは限りません。もし両方兼ね合わせた政治家が政権のトップに立っていたとしたら、それは僥倖というものであり、それこそ偶然中の偶然です。しかも幕府始まって以来のピンチの時期に、そんな人物が居合わせる確率はきわめて低いでしょう。人間の歴史も、手持ちのカードで勝負するしかないのです。

拙老は、明治維新と呼ばれる権力交替期には、あった通りとは違う顔ぶれの権力者集団が政権を樹立し、歴史も起きたのとは違う経過をたどった可塑性が豊富にあったと思います。ふり仰ぐ夜の空に、今とまったく図柄の異なる星座群が広がっているわけです。 了

いつぞやこの欄でご紹介した老鴉スローニンを覚えておいででしょうか。その日の記事は、この老友が若いカラスの群に邪魔にされ、「あっちへ行け」と追い払われてスゴスゴどこかへ歩いていったところで終わっています。それ以来ずっと、リハビリで屋上に出るたびにに、毎回彼の行方を案じてばかりおりました。ところが――――

いたのです! 無事に生きていました。相変わらず尾羽打ち枯らした痩せぎすの姿でしたが、いつも見慣れた隣のマンションの避雷針に留まってじっと身動きもせずにいました。カアカア鳴き交わしながら、塒ねぐらへと急いでいる群鴉どもには目もくれず、一心に下界に目を凝らしているようです。きっとその視界には眼下の人界が文字通りの鳥瞰図として映じていたに違いありません。

スローニンの視線の先には、いつも目に馴染んでいる恐竜山(「甲山に異変」の記事で「イグアノドンの岡」と呼んだ丘を改名)がうずくまっています。これを見ると、なんとなんと、今まで気づかずにいましたが、いつの間にかえらく寸法が縮まって『亀の子山」としか言いようのない姿になってしまっているではありませんか。

念のために、これを前回「イグアノドンの岡」として掲げた写真と比べて見ましょう。

下手な写真で恐縮ですが、以前は長かった恐竜の尻尾が断ち切られて、宅地らしきものに変わっている様子が明らかではありませんか。

わが友老鴉スローニンは、いったいどんな気持でこうした人界の転変を見守っているのでしょうか。拙老はカラスにも鳥類エゴイズムがあると思います。たぶん同族が巣を作れる山林がどんどん削られるのに心穏やかでないだろうと想像します。カラス仲間では縄張りが世襲されるらしいのですが、そうなると自分の跡取りの幼鳥に譲るはずだった場所が森でなくなり、コンクリートの建物になっいたりして困惑することが起こるわけです。狭くなる土地をめぐって遺産争いも生じるでしょう。

「桑田そうでん変じて滄海そうかいとなる」という古い言葉があります。反対に「滄海変じて桑田となる」という場合もあります。世の中の転変が激しいという意味ですが、ただの物の譬えだと思っていたら、実景でした。文字通りのこういう情景は考古地理学の世界では珍しくないし、また核ミサイルが落ちた後の都会地を想像すれば容易に目に浮かびます。明治の東京は、江戸時代から続いていた武家屋敷を全部つぶして一面の「桑田」に変えました。都市計画もヘチマもありません。当時、人気の輸出商品だった絹の商売にあやかろうという浅ましい人欲のなせる業わざです。

恐竜山を掘り崩した住宅地に住む人々は、より快適な住環境をめざすだけのしょせんしがない善男善女でしょう。しかしどこそこ構わず住宅地にしようという土地会社・不動産業者はやっぱり人欲に衝き動かされて「山林を変じて廃屋と化す」るやからと言えるでしょう。なあそうだろうといって老鴉を顧みると、スローニンはカアカアと返事をしてくれました。カラス語で「そうだそうだ」という意味です。 嗚呼。

去年もたしかヒガンバナの写真を当ホームページに載せましたが(『ヒガンバナ幻想」参照)、それに比べると、庭のヒガンバナは今年の方が威勢がいいようです。少くとも株の数が増えています。最初はいかにも貧弱な花叢がヒョロヒョロと伸びただけでしたが、毎年着実に地面の占有面積を増やしています。短命な花の癖に、種(しゅ)としての命はしぶとく長いのです。かといって、たとえば皇居のお堀の斜面の見事な、「火の花団」と呼びたくなるような群落にまで成長するにはあと何百年もかかると思います。(左は自撮、右はmokurou.blockspot.com より)

〽曼珠沙華過ぎし彼岸を訪ぬれば主無き庭に花の一叢

きっと拙老がいなくなった後、この地面には憎たらしいくらい元気なヒガンバナの繁茂と開花で賑わうことでしょう。週に何日かリハビリで屋上に出ますが、そこで小耳に挟むカラスたちの会話では、人間がいなくなった跡地をどう分け合うかの談合はもう成立しているようです。しかしそのうちに生ゴミも出なくなってカラスの飢死は不可避で、その後の時代はゴキブリの天下になるそうです。だけど、動物は放射能に弱いから次々と死に絶えて地球はやがて植物の世界になり、それが何百世紀も続いた後は、ただ粘菌類だけが嬉々として地表を這い廻る生命体の千年王国が実現するでしょう。

人の一生は長いようで短く、花の命は短いようで、けっこう長いのです。

長い短いは必ずしも寿命のことだけではありません。「~~時間」というふうに何かの世界に固有する時間の構造はだいたいその何かの再生産サイクルに関係しているようです。植物の時間は地球の公転周期に依存しているし、人類の時間は、文明の発達度にもよりますが、概して月の公転周期が基本的リズムをなしているような気がします。月々の女性の生理循環やサラリーマンの月給制などにその新旧の痕跡が残っています。

政治時間にも周期はあります。しかしきわめて短いのです。ひとしく再生産に関係するといっても、主として個体保存をめざし、種属保存を指向するものではなくなっているからでしょう。自分の仕事の「公(おおやけ)」性、公共性、「みんなのため」という目的への奉仕、人間社会への貢献etc.を公言しない政治家はいません。政治家は表看板として常に「公」性を堅持しなくてはなりません。つまり人類の種属保存に貢献することを旨とします。

しかしその反面、政治家は一私人でもあります。「公」が100パーセントで「私」がゼロであるような政治家は、皆無とは申せますまいが、マアあまりいらっしゃらないでしょう。私利私益の追求は、もちろん、一個人が個体保存のみをめざす本能から発しています。

政治家の私利私欲といっても、よくマスコミの餌食になるような「物欲」「金銭欲」「色欲」「名誉欲」ばかりではありません。政治家にとって時にはプラスにも作用し、それだけでは毒とも薬ともいえない「権勢欲」というものがあります。短周期の政治時間は、行きつくところ、この権勢欲の成就という極限に収束するみたいです。多くの政治家はこれに執着して身を滅ぼします。そういう筋書を絵に描いたように、生々しい政局ドラマがつい最近起きているじゃないですか。才女、才に溺る。一時は政治地図を塗り替えるほどの勢いを示した一女性政治家がいかにも女性的な好悪の感情を押さえきれなかった結果、せっかくのチャンスをフイにしました。アレヨアレヨという間の、物の哀れさえ感じさせる結末でした。 了

いつだったか故橋川文三氏から昔の思い出話を聞いたことがあります。今知っている人は少ないでしょうが、昔、♪箱根の山は天下の険…という歌詞で始まる小学唱歌『箱根八里』というのがありました。滝廉太郎作曲の名曲です。まだ子供だった橋川さんはそれを耳から覚えたのですが、長い間ずっと、その語句を「蛸寝の山は天から剣」とカンチガイしていたそうです。タコが箱根山でのうのうと昼寝をしているところへ空からツルギが落ちかかってくる、とちゃんと場面性もストーリー性もある思い違いだったわけです。

タコにしてみれば、いつ剣が上から落ちてくるかわからないケンノンな状態に置かれているのですから、毎日いつも不安定な、落ち着かない日々を送っていただろうと思います。といって、このタコは箱根を離れようともしていないのですから、不安な日常に安住してもいるわけです。日常化した不安のうちに棲息しているともいえます。突然時を定めず、ラジオやテレビ、スマートフォンから不意にJ-alertが鳴り響くようになった昨今も、タコの夢の中でで頭上に剣が吊されているのと似たような状況なのかもしれません。

若い人たちはどうか知りませんが、拙老の年齢層にとっては、この感覚は生まれて初めてではありません。何しろ空襲警報のサイレンを子守歌同然に聞いて育った世代なのですから。戦争不安・政治不安・社会不安・世界不安etc.は、みな予行演習が済んでいるのです。そうそう、予行演習といえば、テレビで報道された避難訓練。笑っちゃいけないとは思うのですが、いつの世でもオカミのなさることは同じなんだなあと微笑を誘われます。75年前の防空演習でも、火叩き(竹竿の先に短く切った縄の束を付けたもの)で燃え上がった屋根の火を消す・バケツリレーで水を運ぶ・防空壕に入るなどが奨励されましたが、いざB29の大編隊が現われて焼夷弾の雨を降らせた本番では何の役にも立ちませんでした。

一方、北朝鮮のニュース画面を見ると、浪曲師みたいに盛装したオバサンが「撃ちてしやまん」と叫んでいるし、ピョンヤンの街頭では青年が口々に「アメリカをやっつけろ」と元気よく語っています。まさに日本の昭和16年12月8日(真珠湾攻撃)前夜の雰囲気です。かの国でも「鬼畜米英」「進め一億火の玉だ!」と連呼していた当時の日本同様、異論など一言もいえない空気なのでしょう。金正恩体制は明らかに昭和20年までの天皇制を模倣しています。孤立すればするほど、その孤立感は「世界に冠たる証し」なのですから、わが国の過去をかんがみても、やめろといってやめるわけはありません。

どうも煎じ詰めると、この際、地球人類の生存のためには、相争う諸勢力の相互疲弊を待つしかないようです。トコトンまでやあせて、双方がくたびれてもらうのを待つのです。

しかし何だかんだ言っても、こういう不安ワクチンの予防接種で治療できるのはせいぜい戦争恐怖症までであって戦争そのものではありません。戦争の最中のことは考えたくもないですから、拙老は人間が一人もいなくなった後、この世界はいったいどうなっているであろうかと想像することにしています。動物は人間の巻き添えになるが、植物はまず無事に生き残るでしょう。地上の幹や枝は焼け焦げて消滅しても、地下の球根はしぶとく生き延びると思います。拙老はわが亡き後も、庭に毎年咲くヒガンバナの永世性を夢想します。

左の写真はもう10年も前に庭に植えたリコリス・アウレア(金色曼珠沙華?)という西洋種のヒガンバナです。洋の東西を問わず、ヒガンバナは毎年秋の彼岸の頃にまず花だけが、地面に顔を出します。この品種は通常種より花期が早く、いつも彼岸の数日前に咲く律儀な習性を持っていて、スケジュールが狂ったことはありません。人間が忘れていても、向こうからちゃんと季節を教えてくれます。

本物の(?)国産ヒガンバナはまだ時節が早いのか目下待機中というところで、やっと地面から蕾の茎を伸ばし始めたばかりです。今西から接近中の台風18号に吹き倒さなければ、今年も庭の片隅にひっそりと点火したようにしてくれるでしょう。

ヒガンバナから「死」や「墓場」を連想するイメージは、たぶんこの植物が自生する自然環境に関係していると思いますが、拙老がこの花から思い浮かべるのはなぜか「戦火」です。昭和20年、終戦の8月に続く9月、東京の焼跡にはこの短命なくせに強靱な花がいっぱい咲き狂っていたに違いありません。 了

スリーショットの写真で向かって右(拙老の左側)にいるのが老妻、右側が当宿で働く陽海

スリーショットの写真で向かって右(拙老の左側)にいるのが老妻、右側が当宿で働く陽海

摩兵は強そうに、旧幕兵は弱く描くものと相場は決まっていますが、この画面にとらえられている銃こそ眼目の元込銃(シャスポー銃)なのです。やたらに長く見えますが、それは銃先に銃剣が取り付けられているからで、まさにその事実がこの銃は元込銃であることの動かぬ証拠です。(一斉射撃に続き、銃剣突撃に移るのが伝習歩兵の主要な戦法でした。)

摩兵は強そうに、旧幕兵は弱く描くものと相場は決まっていますが、この画面にとらえられている銃こそ眼目の元込銃(シャスポー銃)なのです。やたらに長く見えますが、それは銃先に銃剣が取り付けられているからで、まさにその事実がこの銃は元込銃であることの動かぬ証拠です。(一斉射撃に続き、銃剣突撃に移るのが伝習歩兵の主要な戦法でした。) 書名は『ほんとはものすごい幕末幕府』といいます。多少キャッチフレーズじみたタイトルですが、つ

書名は『ほんとはものすごい幕末幕府』といいます。多少キャッチフレーズじみたタイトルですが、つ