[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]

今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、

同欄は次のような手順で出します。

トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。

そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。

ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上

年配の人でもあまりよく覚えていないでしょうが、前世紀の70年代の末の頃(1978)、一本の映画がヒットしたことがあります。小林久三原作/山本薩夫監督の『皇帝のいない八月』といふ作品です。自衛隊のクーデター未遂をテーマにした松本清張風の社会派スリラー、ポリティカル・フィクションですが、ちょうど三島由紀夫の市谷事件の後でもあり、だいぶ評判になりました。売り出しの俳優陣として吉永小百合・渡瀬恒彦などが出演していたことも興行が当たった理由でしょう。今でもDVDで見られるようです。

。

『小説現代』昭和52年6月号初出(講談社) https://www.youtube.com/watch?v=0tXeaZEuf0U

この原作はもともと『鉤十字(ハーケンクロイツ)の葬送』というタイトルで雑誌『小説現代』に掲載され、後に『皇帝のいない八月』と改題されて、講談社から単行本で刊行された作品です。もしかしたら、ヒットした映画の原作だというので小説のタイトルに逆輸入したのかもしれません。

ところで山本薩夫作品のシナリオには、原作にはなかったドイツ語のエピグラフが付いています。~DER KAISER IST NICHT AM AUGUST~というものです。直訳すれば「皇帝は8月にはいない」という意味になるのでしょうが、この語句はいったいどこから来たのでしょうか?

見当が付きません。35年も前のうっすらとした記憶をたどってみると、何かの資料にドイツのポピュラー音楽の曲名だという説があったような気がします。ヒトラーならともかくカイゼルなんて知ってる若者はいないでしょうから、まさかロック音楽ではありますまい。カイゼルといえば、ふつう長期間ドイツ帝国皇帝の位にあって、第一次大戦で退位したヴィルヘルムⅡ世を思い起こしますが、この帝王がくだんの獄中のカイゼルだとは思えません。退位したのも11月です。

もしもエピグラフ中の「カイゼル」がヴィルヘルムⅡ世のことだとしたら、この楽曲はその名前が人々の記憶にまだ生々しく残っていた時代の作だということになります。そう、ワイマール時代です。この文化的にも多産な一時期に、コンチネンタル・タンゴの名曲「皇帝のいない8月」があったりして。

山本薩夫は人も知る左翼文化人でした。そのレパートリイの中にワイマール文化の知識があったとしても別に不思議はありません。しかし、問題の語句がかりにドイツ起源のものだったとしても、それは複合的に日本風に染色されています。拙老は「皇帝のいない八月」というタイトルを初めて見た時、センスのよさにほとんど嫉妬しました。みごとな物語性を孕んでいると想像したからです。疑いもなく「八月」という言葉のせいです。この言葉は、前回『八月断想』で書いた真夏の炎熱感と共に昭和20年8月だけに固有の一回的なあの喪失感・虚脱感を呼び覚ましました。「八月に不在の皇帝」とは天皇をさす暗語に他ならない、と感じたのです。

が、それはたぶん拙老の考えすぎで、実際には映画にも小説にもそれだけの膨らみはありませんでした。「皇帝のいない八月」はついに「天皇のいない八月」とは読み替えられませんでした。本当は、あの時日本には、歴史上滅多にない無主空位の時代が一瞬の天の晴れ間のように輝き出ていたのです。「皇帝のいない八月」という語句は、あたかも美しい花のかたい蕾のように、まだ開かぬ何かへの夢想をそそります。 了

夏の幉 butterflyandsky.fan.coocan.jp より

今年の夏は猛暑でした。(もっとも、これは西国に限ってのことらしい。)生来身体は丈夫な方で、あまり夏バテなどしたことのない拙老でしたが、今年ばかりは年齢のせいかギラギラ照りつける太陽には閉口しました。8月はどうも叶いません。T.S.エリオットの『荒地』の有名な冒頭:「4月は残酷きわまる月だ」じゃないが、どうやら拙老たちのような「生き残り」年齢層にとっては「8月は一種特別な月」であるようです。

日本浪曼派の詩人伊東静雄に「8月の石にすがりて」(詩集『夏花』)という絶唱があります。

八月の石にすがりて

さち多き蝶ぞ、いま、息たゆる。

わが運命(さだめ)を知りしのち、

たれかよくこの烈しき

夏の陽光のなかに生きむ。

いつだったかこの最初の5行を読んだ時、拙老は不思議な錯覚を感じたことを覚えています。これはてっきり昭和20年8月15日つまり「敗戦の日」の感情を先取りたもののように思えたからです。もちろん、そんなことはあり得ません。この詩は昭和11年に作られた作品ですから、9年後に日本が戦争に負けることなど知るはずはないのです。でも、この詩は驚くほど予感的です。敗戦の運命(さだめ)がすでにいち早く感じ取られています。詩的真実というものはやはり時間を越えているのです。

昭和20年の夏も猛暑でした。少くとも敗戦の日、東京の天気は太陽が輝く晴天でした。作家の髙見順は『敗戦日記』の8月15日の条にこう書いています。

——遂に敗けたのだ。戦いに破れたのだ。

夏の太陽がカッカと燃えている。眼に痛い光線。烈日の下に敗戦を知らされた。

蝉がしきりと鳴いている。音はそれだけだ。静かだ。

たしかに、あの日は蝉の声が盛んで、まるで耳に沁みるようでした。そのことは、いろんな人がいろんな風に書き残しています。しかし、次のように記した人もいます。実際に蝉が鳴かなかったのか、それとも耳に入らなかったのかは分かりません。

十五日(水)炎天 ◯帝國ツイニ敵ニ屈ス。

当日、こうとだけしか書けなかったのは山田風太郎です。引用したのは『戦中派不戦日記』のこの日の記載の全文です。翌16日からは打って変わったように多弁になりますから、かえって、この意気消沈ぶりが実感だったろうと推察できます。「炎天」――焼けるように照りつける日ざしだけが印象に刻み込まれたのでしょう。

8月は、「大日本帝國」時代の記憶と結び付いて、朝鮮民族にも特別な季節だという印象が残っているようです。 8月15日は日本による植民地支配が終結した日ということで、韓国では「光復節」、北朝鮮では「祖国解放記念日」となり、それぞれ特別な日にされています。とりわけ今年は北朝鮮がグアム島周辺にICBMを射ち込む計画を立てているとかで、こういう情勢になると、8月はまた新たな炎暑の悪夢に魘(うな)されることになりそうです。すなわち熱核戦争による破局の予感です。

しかしわれら現代人は意外にケリリとしています。数十年前のキューバ危機の時ほど深刻には受け止めていないようです。すっかり慢性化した脅威にワルズレして鈍感になっているのでしょうか。それともいたずらに恐怖症に罹らないための防衛機制が効いているのでしょうか。

いずれにせよ、極熱の8月はもうすでに先験的に内面化されているものです。 了

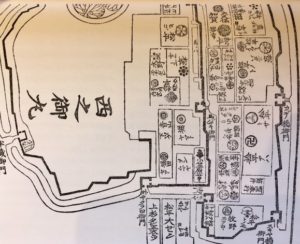

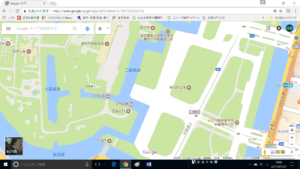

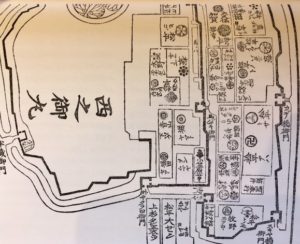

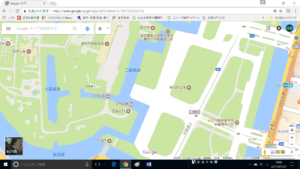

水野忠邦上屋敷(天保江戸切絵図) 二重橋付近の皇居前広場地図(Google Mapより)

いったん落ち目になった政治家の末路は、いつの世でも同じようなものです。

江戸時代の終わりの始まりだったと見てよい天保期(1830-44)に大きな権勢を揮い、幕府再建の最後の危機打開策といえる「天保の改革」を実行した政治家、水野越前守みずのえちぜんのかみただくにの場合も決して例外ではありませんでした。

忠邦は若い頃から青雲の志に富んでいて、いろいろ昇進運動をし、時にはワイロも裏工作も辞せず、老中首座の地位にまで上り詰めてきた人物です。そういう政治家にふさわしい威権がなくてはなりません。それなりのステータスが必要です。たとえばどこに居を構えるか。老中首座といえば、現代ではさしずめ総理大臣に当たります。歴代総理が必ず首相官邸に入るように、江戸時代の老中首座が住む屋敷はだいたい場所が決まっていました。この時代、「西丸下」と通称されていた区画です。西丸――現在の皇居――の建つ台地の直下に広がる一画で、江戸城最寄りの、当時としてはいちばん格式のある土地柄でした。代々の老中首座がその屋敷の住人になりました。

このあたりは、今ではだだっぴろい皇居前広場になっていて、屋敷はおろか家の一軒もありません。もともと海の入江だった場所を埋め立てた造成地だったので地盤脆弱と見なされて 明治以後の東京では建物が禁止されました。そうした弱点が最初に露呈したのは安政江戸地震の時です。西丸下の武家屋敷は軒並み壊滅したか炎上しました。現在、二重橋見学のためにバスから観光客がぞろぞろ降りるあたりに水野忠邦邸はあったわけです。切絵図は小さくて読みにくいですが、「西之御丸」の「西」字と向かい合った長方形の区画の西北隅、「水野エチゼン」とあって「沢潟おもだか」の紋の付いている屋敷がそうです。

切絵図では「西之御丸」の東南の角に「凸」型に出っ張った濃い輪郭線が堀との境界を示していますが、その「凸」型はそのままの姿でグーグルマップにも見えます。つまり、地形は江戸時代から全然変わっていないわけです。

天保14年閏9月13日の深夜、水野邸は江戸中から集まって来た夥しい数の群衆に囲まれていました。その日のうちに、忠邦が老中を罷免されたという噂が町中に広がっていたのです。人々の間から自然発生的に「エーイエーイ、ワーイワーイ」と鬨ときの声が湧き上がります。誰からともなく石を投げ始め、ひっそり静まりかえった邸内に雨あられと降り注ぎました。いつもなら権力の中枢として近寄りがたい権威に包まれ、厳しく警固されている場所なのだが、今や火事場のような騒ぎに包まれています。門前の番小屋まで襲われています。

群衆はドヤドヤと小屋になだれこみ、畳やら障子やら、さらに家具の類までを手当たり次第に持ち出して堀に投げ込みます。番人の足軽は命からがらで逃げ出します。殴られてケガをする不運な奴もいます。もう誰にも止められません。群衆の数はどんどん増え、物見高い見物人も押し寄せてきて、人出は数万に達しました。

こんな面白いことは滅多にありません。みんな大興奮ではしゃぎ回り、西丸下はちょっとしたお祭り状態でした。サッカー競技場なみの騒ぎです。

隣近所の老中や若年寄の屋敷の門前には高張提灯たかはりぢょうちんが赤々と灯されて自邸を守り、手勢を派遣して近くの坂下門・桜田門・西丸大手門を警備します。制止札が掲げられるが、群衆はおとなしく解散するどころかいよいよ意気盛んで、お先っぱしりの調子者が門扉を打ち破る勢いさえ見せます。群衆の潮はなかなか引きませんでした。

ところがこの騒動のさなかに不可解な動きをする人物が一人いました。時刻は子時ねどき(午前零時)を過ぎました。この時間になってようやく、南町奉行の鳥居甲斐守忠耀ただてるが与力・同心の一隊を引き連れ、物々しい火事装束に身を固めて馬に乗って駆け付けて来ました。暴れ騒ぐ群衆を遠巻きにする位置に陣取って、「静まれ 、静まれ」と呼ばわりますが、いかにもマニュアル通りにやっているだけで、あまり熱心な様子には見えません。町奉行といえば暴徒を鎮圧して治安を守るのが職務なのに、耀蔵ようぞう(忠耀の通称)はひそかに眼前の光景を楽しんでいるようでした。いや、内心ではほくそえんでさえいたのです。

耀蔵は忠邦追放の陰謀にちゃんと一枚噛んでいました。天保改革をやりすぎた忠邦を失脚させる多数派工作にちゃっかり便乗していたのです。いつの時代でも、政府に危機が訪れ、代替わりが必至となった局面になると、必ずこういう手合いが姿を現します。民衆は物事をしっかり見ています。当時の川柳に、〽鳥居をば残し本社は打ちこわし。鳥居耀蔵は裏切り、水野一党は全滅したと政局をうまく読んでいるではありませんか。

江戸の民衆は大喜びでした。天保改革のおかげで不景気に陥り、すっかり火が消えたようになっていた江戸の町々に活気がよみがえり、江戸中が「アアラ、嬉しいな、めでたいな」と浮かれ立ちました。事件当夜に投石の現行犯で捕まった者は39人います。多くは裏長屋に住んでいる中間ちゅうげん・小者・鳶の者です。いずれも不景気で働き口が乏しく、日銭も減って困窮していたその日稼ぎの連中でした。「なぜお屋敷に石を投げたのじゃ」と調べの役人に問われて、「イイエ石を投げたのじゃございません。意趣を返したのでございます」。 了

町奉行市中巡行図(「播磨屋中井両替店記録」、国文学研究資料館蔵)

これは幕末も幕末の慶応2年(1866)9月19日、江戸日本橋の金吹町(かねふきちょう、後の本石町)にあった播磨屋中井両替店近くで見受けられた街頭の光景です。

播磨屋中井両替店は昭和まで続いた中井銀行の前身で、当時は手広く大名貸しなどをおこなって江戸金融の中心でした。折しも、江戸の町には貧窮組が横行し、播磨屋のような富商富豪はいつ自分の店が襲われるかとビクビクしていました。貧窮組は一昔前の打ち壊しよりもはるかに組織化されていて、決して金品を取らず、ただ食料をねだって歩くだけでした。ですがこの頃40万人ほどといた江戸の窮民が米や味噌を求めて街頭に繰り出すのは、幕府に相当な威圧を与えたようで、この日はちょうど町奉行が民衆を説得するために巡行する日取りになっていたわけです。

当日、当番だったのは北町奉行の井上信濃守清直(いのうえしなののかみきよなお)だったらしいことが、同心が掲げている幟(のぼり)の「井桁」の家紋からわかります。この日の巡行がよっぽど心細かったのでしょう、大勢を護衛に引き連れています。上図では左から順に、町役人(名主・家主)2人、金棒引き(かなぼうひき、触れ役)2人、馬に乗った奉行の周囲を与力・同心がぐるりと囲むのはまあ普段通りだとしても、ちと異様なのは、上図から下図にずらりと連なっている多数の人数です。

先頭やや後ろに鼓手に先に立てて、鉄砲の筒先に銃剣を付けて「担え銃(になえつつ)」をしている一隊は幕府の歩兵隊です。奉行・与力・同心の一団を挟んで揃いの笠で整列している集団は別手組(べってぐみ)の面々です。別手組というのは、開国後頻発した攘夷テロに手を焼いた幕府が外国人警固のため、文久3年(1863)「に創設した組織ですが、この頃には江戸の治安維持にも転用されていたらしいです。歩兵隊にしても別手組にしても奉行所は従来通りの警察だけでは不安だったと見えます。

それにしても、町奉行所をはじめ治安当局者をかくも不安がらせていたのはいったい何だったのでしょうか。前日の9日18日に浅草蔵前で外国人を巻き込んだ騒擾事件が起きていました。アメリカ公使ら数人の男女のグループが、こんな時世によせばいのに王子から浅草まで乗馬を楽しんだ帰り、運悪く御蔵前(幕府の米蔵)に群がっていた貧窮組の面々に囲まれてしまったのです。馬に跨がった西洋女の「上から目線」も憎まれたらしい。「こいつらのお蔭で、暮らし向きが悪くなったんだ」「そうだそうだ」と不穏な群衆心理がたちまち広がり、最初はバラバラと、次いですぐ一斉に投石が始まりました。別手組が、職務上やむなく刀を抜き、はずみで近くにいた者にケガをさせます。群衆はいよいよいきりたち、屋根に上って瓦を投げつけます。外国人は馬を走らせてその場を逃れましたが、哀れや遅れた下男は半殺しにされました。別手組の役人は必死で米蔵の隣の米会所に逃げ込みます。群衆は役人が抜刀すると蜘蛛の子を散らすように四方へ逃げ、刀を納めるとまた押し寄せてきたそうです。

こんな具合に貧窮組の面々は日に日に行動半径を拡大し、だんだん今日いう「都心部」に近づいていました。初めに触れた日本橋界隈の江戸金融センターです。そこが貧窮組に蹂躙(じゅうりん)されたりしたら、いわば日銀に赤旗が立つようなものですから、幕府も町奉行所も神経質になったのも当然でした。9月19日 に見せた異様な警備ぶりもそう考えると納得がゆきます。何しろ江戸の治安を維持するためにたんなる警察力(町奉行所)だけでは安心できず、軍隊(幕府歩兵隊)まで動員したのですから。

歩兵隊に銃剣を持たせたことは散々の不評でした。実をいえば、江戸がこんな有様だったにも拘わらず、幕府は西日本で長州戦争(元治元年1864~慶応2年1866。江戸幕府が幕命に従わない長州藩を征討しようとした内戦)を続けていたのですが、どうしても勝てませんでした。戦時インフレで物価が高騰して、人々は米が食えなくなりました。貧窮組騒動もこれが原因でした。それを鎮圧するのに歩兵を使ったのは失敗です。戦争に負けて帰ってきた歩兵たちはは方々で乱暴を働いてただでさえ嫌われていました。「鉄砲を持ったゴロツキ」だという声までありました。そんな手合を警備に繰り出したのですから、評判がよいはずはありません。

しかし世の中の成りゆきはわからないもので、9月19日のこの巡行を境にしてさしもの騒動もやがて沈静に向かったようです。町奉行に説得されたからではありません。幕府が必死になって打った手が幸いにも効を奏したのです。幕府は急遽「御救小屋(おすくいごや)」を建てて5日間で13万人を収容しました。また、日本で初めてガイマイを緊急輸入して民衆の飢えをしのぎました。

そうしたドタバタ騒ぎのうちに年は暮れ、徳川慶喜――ちなみにお江戸ではケイキさんと呼びます。間違ってもヨシノブたあ言いヤセン――が将軍になり(12月5日)、あっという間に慶応3年(1867)になります。その後、主要な歴史のドラマはほとんど京都で起きます。10月14日の大政奉還も京都の二条城でなされました。この1年間というもの、江戸っ子はノーテンキといえばノーテンキでした。慶応4年(1868、明治元年)の3月、官軍が江戸に占領軍として乗り込んで来るまで、誰もまさか徳川幕府が瓦解――江戸/東京では「維新」などとは申しません。必ず「御瓦解」と言います――するとは思っていなかったのですから。

かねてから不思議に思っていたのですが、徳川幕府は1868年のみぎり、なぜああもあっさり権力を手放したのでしょうか。幕末の一連の出来事をつぶさに見て来ると、長い間の不審がだんだん晴れてくるような気がします。政治権力はラッキョウのようなものであり、一枚一枚皮を剥いてゆくと中には何も残らないからなのではないでしょうか? 了

恐竜が岡全景

左上端に甲山(かぶとやま)、右上端に恐竜が岡の遠景

タイトルにした「烏歌万歳楽(うかまんざいがく)」というのは本当にあった舞楽の名です。唐の則天武后(そくてんぶこう)の時代の作といいます。どんなものだったのか知りませんが、その字面だけをお借りしました。沢山のカラスが群れ集まって当世を寿(ことお)ぐという場面を想像すると面白いです。

上に並べた写真は拙老がいつもリハビリで歩いているマンション屋上から東南方向を見た風景です。変則的な連続写真のつもりで御覧下さい。それぞれ縮尺が違うので一枚の画面になりません。ごめんなさい。カラスたちも日頃おそらくこんな視界を鳥瞰しているのでしょう。右から左に眼を移してゆくと一匹の恐竜が地に伏して 、時あらば甲山に躍りかかろうとしている地形が見えて来ると思います。

この前 お話しした老鴉スローニンはその後姿を見せません。ぷつりと消息が絶えました。後継ぎがまだ決まっていないのか、リーダー格の若いカラスがまだ選ばれていないのか、こちらに強い印象を与えるほど個性のあるヤツにはその後出会っていません。そうかといって別にカラスの顔ぶれが変わったのでもなさそうで、どうやら以前のように寄り集まって談合する場面が少なくなったみたいなのです。カラスたちの談合の材料といえば、巣を作る森の配分とかエサ場になるゴミ捨て場の情報とかどこの家が廃屋になりそうかの予想とかに限られていたのですが、つい最近、カラス界の常識をくつがえすような事態が起きたらしいのです。

上掲の写真に見える風景は、基本的に、遠見の甲山やはるかな生駒の山景は別として、マンション群の合間合間に緑の山林が頭を覗かせるという構図になっています。少し前まではこの構図は逆で、山林の切れ目に建造物の屋根が見えているという感じだったと思います。一昔前はほとんど樹木の梢ばかりだったようです。『細雪(ささめゆき)』の時代の話です。大正=初期昭和の好景気で蓄えられたカネは土地に姿を変えて阪神間に瀟洒な住宅地を作り上げました。現在は土地がカネに変えられる逆転現象が起きているわけです。

長生きをすると一つ身に付くのは、嘱目(しょくもく)の視界がたんに現在形だけではなく、いくつもの時制で見える不思議な視覚です。拙老などは第二次世界大戦後の焼跡に、東京に武蔵野が蘇り、富士山が指呼の間という感じで身近に見えた時代を生きているし、明治初期の東京では江戸以来の武家屋敷が茶と桑の畠になった光景もよく覚えています。目の前の風景がいつまでも変わらないなどということはあり得ないのです。

ところが、今この界隈のカラス界にはとてつもない災難が降りかかろうとしているみたいです。山林を伐採してその跡にマンションが建てられるという噂が広まっています。カラスには巣がなくなるわけですから死活問題です。阪神間一帯は先史時代に巨石文化が栄えた地域で、古墳遺跡が多く、そのいくつかは皇族の墳墓(親王塚)に指定されたり、ご神体の磐座 (いわくら)として保存(芦屋神社 、甑岩こしきいわ神社等)されたりしています。それほどの由緒も伝承もない古墳群は、あわれやブルドーザーにつぶされる運命にあります。最近、カラスたちに元気がないのもそれを予感してのことなのでしょうか。

もっとも、これは拙老の勝手な思い込みであって、カラスたちはただ無邪気にカアカアと、あの「烏歌万歳楽」を謳歌しているだけかもしれません。 了

国家社会の内部でのワリツケを考えた場合、拙老のような人種はどのあたりに居場所を見つけたらよいのでしょうか。初めから「君」でないことは分かっていますから「民」であるのは確かですが、問題はどの部類の「民」であるかです。

「民」にもいろいろな種類があります。市民・人民・庶民・平民などというのはいかにもワザとらしいし、富民であるわけはないし、良民になるのは願い下げですし、細民・貧民というほどは落魄(らくはく)していませんし、まだ姦民といわれるほどのワルじゃありません。遊民といったら明治時代の有閑階級みたいですし、せいぜい逸民と自称するくらいが身分相応なところでしょう。

江戸時代の逸民は政治というものに概して無関心でした。よっぽどの事がない限り、ただ無視しておけばよかったのです。当時はもちろん「政治家」なんて言葉はなく、もっぱらオカミと呼び慣わしていましたが、ともかく日頃はできれば敬して(?)遠ざけておいて、なるべく接触せずにいるのがベストでした。そうするのが権威筋との賢明なつきあい方だったのです。その筋からあまり睨まれないように首をすくめていようという生活の知恵です。

その代わり、オカミがしくじると大喜びします。さまざまな滑稽(こっけい)文芸でエサにします。その際は徹底的な非情さが特徴です。戯画化されるオカミの面々には一かけらの同情も示しません。民衆特有の冷酷さといえます。その最たるものは、何といっても、安政7年(1860――この年はすぐ改元されて万延元年になります)3月3日、桜田門外のテロで横死した井伊掃部頭(いいかもんのかみ)直弼(なおすけ)について出回った一口咄(ひとくちばなし)のブラックジョークでしょう。

「御家来の者、お着きがないゆえ、お駕篭の戸を開いて見て コリャ胴じゃ」(『側面観幕末史』)

世に出回ったのは一口噺だけではありません。狂歌あり、川柳あり、謡曲や浄瑠璃、その頃の流行唄の替歌あり、数え歌あり、今世紀盛行のラップを早くも先取りしているチョンガレありといった具合で、当時の文芸諸ジャンルのパロディが総動員されている感があります。今日、読者の皆さんにご紹介しようと思いますのは、それらの中でちょっとエロいやつです。「里ことば」「花街言葉」「世相わるくち」「ねやのむつごと」などといろいろな呼び名がありますが、要するに、色里で遊女と嫖客が交わすきわどいトークの形で世相を抉ってみようという趣向です。このアイデアを現代日本に生かしたら、以下のような調子になるのではないのでしょうか。なお、女郎衆が客にいう詞(ことば)の数々は、『東西紀聞』『甲子雑録』『春の紅葉』などから厳選したものです。

♀おまへ一人いいよ 安倍首相

♀もつと深くお突きなんし 安倍昭恵

♀おだましでないよ 管官房長官

♀コレ何をして居るのだえ 金田法相

♀オヤオヤまた出したよ 松野文科相

♀きついことでおすよ 篭池元理事長

♀たいそうに出したねへ 同姓同名

了

このところ北朝鮮政府の核実験・ミサイル発射実験が度重なって、というより「乱射乱撃」雨あられの有様で、さしもノーテンキな日本世論もこれを無視しがたくなっている状況のように拝察されます。ことわっておきますが、拙老はどちらかといえば何事に対してもノーテンキであることは、むしろ日本国民――さすが150年前に徳川幕府の瓦解を他人事のように見殺しにした江戸庶民の末裔です――の美徳であると考える立場です。

破滅的な核戦争の危機がダモクレスの剣のように頭上に覆い被さっている状況は、世界史的には新しいことかもしれません。しかし、遍満する「死」の脅威を日常感覚として慣れ親しみ、平生の心理として飼い馴らすことなら、すでに日本の古典文学がマスターしています。軍記物語などではこんな場合、いつも「われに自然のことあらば」と表現するのが常でした。「もしも」が「自然」だったのです。

北朝鮮の軍事力増強の現実を見ていると、拙老の世代は自然に1930年代のスペインを思いだします。当時のスペインは人民戦線政府が樹立されたばかりの弱小国家でしたが、この時期この国はスターリン時代のソ連とナチスドイツによる最新兵器の実験場になりました。その研究成果は成果その後第二次世界大戦で実地に活用されました。現代の北朝鮮にはおそらくロシアとイランの科学技術がものすごい速度で流入しているものと思われます。

情報によりますと、最近のミサイル発射技術の改良点は次の3点だそうです。

- コールド・ラウンチング

- ロフティッド発射(空中点火)

- 固体燃料

専門的な事柄はよくわかりませんが、興味深いのは短期間にこれだけの成果を挙げた科学者・技術者たちに北朝鮮政府が示した破格の好待遇です。金何とかいう物理学の教授は陸軍中将の階級をもらい、その他この国益的研究に従事した面々はみなマンションと年金を貰ったそうです。

学問研究は国家権力――じつは権力を手中にしている連中――のための物ではないとよく言いますし、その通りだと思いますが、自然科学者にはだいたい無邪気な人々が多いようです。自分の研究がお国の為になると、強烈な愛国心をもって信じ込んだら始末に負えますまい。

かつてアメリカが国力を上げて原子爆弾の開発に取り組んだ時も同じようなことが起きました。しかし一点だけ違っていたことがあります。広島に最初の一発が落とされた後、優秀な頭脳の人々の間に深刻な懐疑が生じたことです。もちろん、あれは正義の発明だったと信じて疑わない学者もいましたが、中には心の底から悩んだ人もいました。アインシュタインの場合は有名ですし、水素爆弾の開発に反対したオッペンハイマーやフェルミもそうでした。

初期の原子力開発の研究者の一人にジョージ・ガモフという愛すべき人物がいます。日本では『不思議の国のトムキンス』を始めとする通俗科学読物の作者として有名ですが、物理学の世界では屈指の天才で、あの「ビッグバン理論」の創始者だといえばうなずかれる読者も多いでしょう。

拙老がこの人物が好きなのは、その何ともいえないユーモア感覚です。

ガモフは1904年にロシアのオデッサに生まれましたが、のちアメリカに亡命します。ちょうどロシア革命がスターリン時代に変わる時期でした。ブハーリンやモロトフに会った話とか、ソヴィエト官僚の石頭のこととか亡命の動機はいろいろありますが、ガモフが「こりゃととてもヤッチャイラレナイ」と思った理由は「唯物論的弁証法」だったということです(ガモフ自伝『わが世界線』)。「唯物論的弁証法」はロシア語で「マチェリアリースチェカヤ・ディアレークティカ」というそうですが、ガモフにはこの言葉が同じロシア語の「マチェールシチーナ」と聞こえたらしいのです。直訳すれば「母親の・方言」となりますが、要するにいちばん卑猥な悪罵のことです。「オ前ノカアチャンデーベソ」の類いでしょう。

そのガモフは、自伝によれば、1948年までアメリカ政府から核爆発に関する研究に従事する資格を与えられなかったそうです。亡命前にソヴィエトの赤軍砲兵だったことがその理由です。その後、海軍省軍需局の高性能爆薬部の顧問に迎えられたことが非常に嬉しかったと言っています。この頃、アインシュタインとの連絡係をしていたそうです。回想中に出て来る科学者たちはまるで子供のように純真で、こういうすぐれた才能が発見した自然界の秘密を「国益」のために利用する政治家や軍人が憎らしく思えます。

ガモフは1968年に急死しました。死因は肝不全と公式にはありますが、アルコール中毒だったという説もあります。そんな翳りの部分も拙老がこの人物が好きな理由の一つであります。 了

去年の11月15日付のブログ『カラスの千年王国』で、毎週マンションの屋上でリハビリののため歩いているうちに、カラスの一群とおつきあいするようになったことを書きました。今日はその後日談です。

カラスにも老若の新陳代謝(しんちんたいしゃ)はあるみたいで、群の構成もすっかり入れ替わったようなのです。というと何だかアイマイですが、ともかくカラスはどれを見ても同じようにしか見えないものですから、どの群が何羽だけ若返ったやらとんと区別がつかないのです。みんな同じような顔、似たような黒ずくめのスタイルでカアカア声を揃えて啼いています。

ところが最近、そんな文字通り「烏合の衆」だったカラス群の中の一羽が単独行動を取るようになったのです。わがマンションの屋上は4面ぐるりに安全のために金網フェンスがめぐらしてあって、そこから最外縁までの間にわずかなスペースがあります。その狭い所に一羽のカラスがうずくまって啼いているではありませんか。

そういえばその2、3日前からその(?)カラスの素振りは目立ちました。やはり屋上に立っている街灯の球型の笠の上に留まって、ツルツル辷って安定の悪い姿勢を保つために懸命にバランスを取りながら、必死に声を搾(しぼ)りだしていました。カアでもガアでもギャアでもなく、ヒャアというような声でした。拙老に何かを伝えたい様子でした。

だいたいカラスはグループで行動するのが普通で、単独行動は滅多にありません。飛ぶ時も、刑事のように2羽一組でつがいになって飛ぶのです。このカラス君はハグレ烏らしく、誰も仲間がいませんでした。きっと若い者から相手にされなくなったのでしょう。突然、モーレツな親しみを覚えました、

わが友老鴉(ろうあ)よ! きみに名前を贈ろう。これからは「スローニン」と呼ぶよ。

老鴉スローニンは、もちろん「素浪人」から来ています。芝居に出てくるカッコイイ浪人者はたいがい黒羽二重でキメテいますが、実際の素浪人は黒い生地がだいぶくたびれて羊羹色(ようかんいろ)になっているのが相場です。わがスローニンは若い頃にはさぞ黒々と羽振りがよかったろうと思われますが。今は全体として赤茶けてきています。スローニンであることは一目でわかります。

最後にスローニンを見た時は、若いカラスたちが連れ立って大声で 鳴き交わしながら遠出をしていった後、留守を言い付けられたみたいに、1羽だけで屋上の端に居残っていました。飛ばずにただ啼いているだけでした。もう声も出ていないようでした。こちらに顔も向けません。

スローニンはそれから下の方へ身を躍らせました。「あ、飛び降りた!」と側にいたトレーナーさんが悲鳴のような声を挙げました。拙老は歩行器があって動けませんでしたが、フェンスまで見に行ったトレーナーさんの話では、無事に着地して地上のハトの群に近づいたが、「あっちへ行け」と追い払われてスゴスゴどこかへ歩いていったそうです。 了

先月(2017年4月)105歳の天寿を全うして他界した拙老の義母は、明治45年(1912)の生まれでした。ギリギリでも明治生まれというと、それだけでも一目置かれたたそうです。生前しきりに、最近は何の書類にも生年月日を書き込む欄に「明治」おいう年号がないといってこぼしていました。うちの荊妻もいろいろ手続きをするために市役所へ行くと、故人の生年が明治と聞くと急に応対が丁重になったということでした。「明治」の御威光はたいしたものです。

最近、テレビなどで「昭和のニオイがする」という言葉をよく聞きます。拙老などは自分のことが褒められているのか――「薫陶(くんとう)を受ける」とか「芳躅(ほちょく)を踏む」とかいうじゃないですか。両方とも香ばしいカオリのする言い回しです――と小鼻を膨らませたのが大間違い。どうやらあまり良くない意味で使われているみたいなのです。古くさい、ジジムサイ、加齢臭がするといった一連の薄汚れたニュアンスがつきまとっています。明治と昭和とにはまだだいぶ開きがあるようです。

「明治」は45年続き、「平成」の62年に記録を破られるまでは、これまでの歴代元号では最長を誇っていました。しかしこれら元号史上の1位と2位の間には大きな格差があると見られています。

なぜこのような違いが意識されるのでしょうか。昭和の評価はまだ定まらず、いまだ係争中であるのに対して、明治の方はともかくも偉大な時代だったという定評が出来上がっている事情があると思います。何しろ明治の御代は、長く世界から孤立した蒙昧(もうまい)な半未開国をわずか20年で一流の近代国家に生まれ変わらせた奇跡の年紀なのです。後世がこぞって仰ぎ見るべき聖代でした。

一般にどんな時代でも直近の過去は短所・欠陥が目立つものなのですが、明治時代には前代を軽んずる気持がひときわ強かったようです。よく引かれる例に、「天保の老人」というのがあります。「明治ノ青年ハ天保ノ老人ヨリ導カルルモノニアラズシテ、天保ノ老人ヲ導クモノナリ」(徳富蘇峯「新日本之青年」)といった調子で、まったく怖い物知らずの勢いでした。

「平成」はたぶん今年いっぱいで終わりになり、次の元号がどうなるかは知りませんが、どうやら「昭和・平成・χ」の3代が一まとまりになってこの多事多難だった一世紀を何らかの形で完結しそうな気配です。事によったら、それは政体の大きな変革を伴うかもしれません。その結末が拙老の一生のサイクルに間に合うかどうかは微妙なところです。(5月3日のニュースでは、とうとう「憲法改正」の発議が日程に載せられる由。してみると、あまり微妙じゃなさそうです。)

明治の青年たちは同時代を絶対視し、その進歩性・建設性・向日性を強調するあまり、日本社会が江戸時代に積み残してきたものを顧みる余裕がありませんでした。時代が進み、近代社会が目を瞑っていた抑圧や貧困や不安が表面化して来るにつれて、こうした社会の「不調子」(北村透谷)に対する不平不満の数々が噴出しはじめ、そのあるものは「佐幕派イデオロギー」の外観をまといました。

しかしこの「佐幕派イデオロギー」たるや、これといった社会的支持勢力もなく、まことに寥々(りょうりょう)微々たるものでありました。「佐幕」とは「幕府を佐(たす)ける」という意味です。だけどもう幕府はどこにもありません。最後の将軍、徳川慶喜も早々と権力闘争をオリました。旧時代の封建領主たちは金禄公債を使い果たして没落するか、財産を資本に変えて新しい支配層になりました。この新支配層が、江戸時代の基本的な対立軸「尊皇/佐幕」のうち、現行政治体制のまるごとの容認をイデオロギー的に支える「尊皇」の側に回ったことはいうまでもありません。いきおい「佐幕」の支持者は野に下り、民間に散らばり、徒党化するしかなかったのです。

実際の話、明治時代になってから「王政復古」ならぬ「幕政復古」を叫んだ勢力は 皆無でした。ですから「佐幕派イデオロギー」とは事実上「佐幕派アナクロニズム」に他ならず、主張する当人もそれが現実には何の力もないことを知り尽くしているわけです。葵の旗を立てて銀座をデモったという話はあまり聞きません。

その代わり、近代日本ではすべて反体制的・反政府的・反権力的・反筋力的……等々およそ「反」の字を冠した無政府的エネルギーはことごとく「佐幕派」と結びつきました。維新内戦の敗者だった江戸っ子の数少ない自慢のタネといったら、新撰組と彰義隊しかありません。さら佐幕派陣営のヒーローを探るなら、長谷川伸の股旅物に描かれている関東の無宿者たちがこれに加わるでしょう。「佐幕派」的心情はかくして反政治的である以上に脱政治的になります。

現代日本で佐幕派の今日的意義を喋々(ちょうちょう)することは何かになるでしょうか? 「死児の齢(よわい)を数える」という言葉がありますが、これはまるで死んだ後で生命保険を掛けるようなものです、どう考えても現実の政治勢力になる気遣いはありません。それでも「佐幕派」はいまだに不思議な存在感をもって存続しています。「一朝事ある時」ではなく、そう遠くないかも知れない不定の将来、現行政治が煮え詰まってニッチもサッチも行かなくなり、社会の隅々に無辜(むこ)の民のウラミツラミが飽和に達した暁、不意にどこかから躍り出ると夢想されているのが、このネオ佐幕派なのです。 了

〽なれや知る都は野辺の夕雲雀あがるを見ても落つる涙は

作者は室町幕府第8代将軍足利義政の右筆(ゆうひつ)飯尾彦六左衛門常房。およそ応仁の乱を語る人なら、必ずといっていいくらい、よく引用する歌です。出典は『応仁記』。「洛中大焼の事」という章段の最後の一行です。京都はこれまで「平安城」「花洛」と称してきたほど美観を誇り、宮殿・伽藍・豪邸が建ち並ぶ壮麗な都市空間であったのに、うち続く兵乱の結果、今は一面に赤土――まるはだかの地面――に変ってしまったという記述をこの一首が引きしめています。

なるほどこの戦乱を始めた武将たちには、細川勝元にせよ、山名宗全そうぜんにせよ、畠山家の内紛(義就よしなりと政長まさながの対立)・斯波しば家の家督争い(義敏よしとし・義廉よしかどの対立)にせよ、誰にもそれぞれの利害関係やら動機やらがあったとは思いますが、いずれも自分の挙兵はそれだけの規模で戦争目的を達成できると思っていたようです。錯覚でした。一度だけの軍事行動では目標は完遂できず、相手方も同じことで、合戦は合戦を呼び、一門一族の抗争はたがいに同盟勢力を引きずり込んで動員し合い 、そのうちに一国の範囲では納まらず地方規模に拡大しました。軍勢の数も最後には数万に膨れあがりました。そして、それこそ流行歌の歌詞に「おのおの京をめざしつつ」とあるように、一国の首都は常に決戦の地になりますから、数多の軍兵が都会で勝手に暴れ回ります。多くは足軽・雑兵のたぐいで高尚な戦争目的もヘチマもありません。暴行・略奪・放火思いのままです。京中が焼野原になって不思議はありません。

今の日本には、一国の首相と内閣官房長官が「北朝鮮には、サリンを搭載したミサイルを日本に打ち込む準備が出来ている」と明言する時代が来ています。政府首脳のこうした緊迫感に比べて民衆はいかにもノーテンキに振る舞っているみたいですが、心の深い所ではひそかに危機意識が進行しているのかもしれません。何といっても破局的な戦争を回避する当事者能力が日本にはなく、戦端の開否は、どう見てもヘンな2人の政治家の手中にあるのですから処置なしです。こんな風に処置なし、当事者以外お手上げの事態は、かつて日本に応仁の乱が起きた環境と非常に似ていま す。

す。

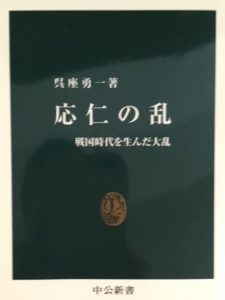

最近、中公新書の一冊として刊行された呉座勇一(ござゆういち)氏の『応仁の乱』が評判になっているそうです。新聞広告では、「続々重版!31万部」とあり、社会学者大沢真幸(おおさわまさち)氏の推薦文には「けっこう学術的なこんな本がよく売れることに、ふしぎを感じる」(朝日朝刊2017/4/9)とあります。この数字を素直に信じれば、これは「ふしぎ」以上に「信じられない」現実です。拙老がボンヤリしている間に歴史の読者もずいぶん変わったものだと思います。かつての歴史物ブームはすでに去り、歴史の読者は専門書を力読するエキスパートか、大衆的歴史小説の読み手かに二分されていたからです。

ではなぜこの「ふしぎ」が起きたのでしょうか。その謎を解く鍵は編集者も広告文で力説している「英雄なき時代のリアル」ということにあると思います。

リアルとはどういうことでしょうか? 一つには、われわれが、たとえば現今のホットな世界動勢――日々刻々動いている情勢――から切り離され,完全に聾桟敷に置かれながら、起こった事の結果だけは全部引っ被るという現実が、動かし難い事実としてあることを認めざるを得ない立場は、まさにリアルです。呉座氏は 応仁の乱に対してそういうスタンスを確保しており、その間合は世界戦争に対する現代日本人の姿勢と正確に比例しています。

ところで、リアルとは何でしょうか。今更めきますが、realというのはラテン語で「事物」を意味する名詞rēsから派生した形容詞reālisが元になっている言葉で、「物的証拠」という場合の「物的」、モノというよりブツの、即物的な、ゲンキンな……といった語句に共通する意味成分をそなえています。リアルはレアルではないといえばそれまでですが、語源から引き継いでいる意味成分の原質はいつまでも生き残るものです。

『応仁の乱』で提示されるリアルは、読者に対して二重に呈示されます。①は、史料に『経覚私要鈔きょうがくしようしょう』『大乗院社寺雑事だいじょういんしゃじぞうじき』という奈良興福寺の僧経覚と尋尊じんそんの日記を選び、「乱に関する質量豊かな記述」を活用していることです。ここにに発揮されている考証の手腕は玄人芸の域に達し、感服に値します。史料をこれに絞ったことはおのずと事件の叙述に『視点人物」を設定したことになり、その視野に入った事柄は「事実」として受け入れられ、また他方、その見聞に入らないことは切り捨て可能になります。あやふやな「史実」にもとづく推測や憶測は不必要です。ここにおいてリアルであうとは「堅実」を意味します。

『応仁の乱』におけるリアルの主張は、②として指摘しますと、これまでの「応仁の乱」論の決まり文句――呉座氏はこれを常套句(クリシェ)化した先入観と見なす――に対する批判・否定と一体化してなされています。その先入観とは、応仁の乱を「下の階級の者がその上の階級の者に対して闘争を起こし、打倒することで歴史は進歩する、という歴史観」の考え方のことです。つづめていえば「階級闘争史観」「下克上(げこくじょう)史観」のことであり、呉座氏はそれらに反発することに急であるように見受けられます。もしかしたら、同世代と思しい編集者もそれをエンカレッジしているのかもしれません。

たしかに「階級闘争史観」「下克上史観」のたぐいがわれわれの歴史への接し方に偏差を持ち込んだのは事実でしょう。それでだいぶ損をした向きもあると思います。しかし考えてみれば、害毒がを生じさせた責任は、階級闘争・下克上そのものにはなくて、それらを眼鏡にじた「史観」の方にあるのではないでしょうか。階級闘争はギリシャ・ローマの古代からありましたし、「下克上」という言葉の初出は――もちろん先刻御承知でしょうが――室町時代より早い建武年間(1334‐38)「二条河原の落書」です。いずれも歴史の動因になっていることは打消しがたい事実です。

一頃ポストモダニズムの全盛期に「大文字の歴史」はよそうというスローガンが流行したことがありました。主敵はマルクス主義史観でしたが、歴史historyをHistotyとして何らかの理念の貫徹過程と把握することへの異議申請だったと思います。本書『応仁の乱』におけるリアルの主張が、大文字主義を否定するあまり、いわば「小文字主義」になっていはしないかと、老婆心ならぬ老叟心ながらいささか杞憂する次第です。というのは、史観はともかく、書かれる歴史は、史論ぬきの史実の記述だけではついにあり得ず、歴史の読者はただの諸事件の連鎖では満足せず、何らかのプロットを期待しますから、歴史は歴史過程(何が どう起きたか)と原理過程(起きた事柄にどんな意味があるか)の永遠のせめぎ合いにこそ生命力の源があるからです。 了

(昨朝――2017/04/16朝――北朝鮮のミサイル発射が幸いにも失敗したために、このHP更新も無事に済ませることができました。次回はどうなることでしょうか?)

す。

す。