[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]

今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、

同欄は次のような手順で出します。

トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。

そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。

ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上

人間の歴史には、ごくたまに信じられないほどの珍事が起きることがあります。カエルがヘビを呑んでしまったり、ゴマメの歯ぎしりが天下国家を揺るがしたりというような、普通は起こり得ないことが現実になる場合です。シュテファン・ツヴァイクのたくみな表現によれば、「重大な運命を左右する糸が、一瞬間だけまったくつまらない人間の手に握られることがある」(『人類の星の時間』)というのです。ツヴァイクがこの文章で挙げている実例は、1815年8月18日、ナポレオンが起死回生を賭けたワーテルローの一戦のみぎり、皇帝の命令を小心翼々と守り、退却するプロシャ軍を無駄に追跡し続けたばかりに、肝腎の決戦に居合わせず、運命的な敗北の一因となった凡将グルシー元帥のことです。

ナポレオンはその後大西洋の絶海の孤島、セントヘレナに幽囚されたまま1821年に生涯を終えますが、グルシーの方は戦後死刑にもならず、つまりたいして罪に問われたわけでもなく、ただ追放されただけで、世界のあちこちに流浪したはてに1847年に81歳で死にました。ナポレオンより長生きしたわけです。

今、拙老の頭に浮かんでいるのは、最近ニュースを独占した感のある森友学園のことです。もちろん、安倍首相をナポレオンに見立てるつもりはありませんし、ましてや篭池さんを「つまらない人間」に数える気持などは毛頭ございません。それどころか、篭池夫妻やら昭恵夫人やらバルザック風の《人間喜劇》にお迎えしたいキャラクターが続々と登場して興味が尽きません。また時々脇役的に登場する財務省のお役人さんの困り切った顔のクローズアップを見ると、その昔、ディッケンズが『リトル・ドリット』で描いた、「仕事ヤルベカラズ」を原則とする「迂遠省」の官吏もかくやあらんと思わせてくれます。

国会の証人喚問に応じた篭池さんの「尻尾切りはやめてほしい」という発言はいっぺんに有名になりました。その気持はわかります。いきなりこんな仕打ちを受けるまでは、首相と自分とは同じ陣営に属し、同じ「大義」につくす自分に便宜を計ってくれると信じていたのに、急に掌を返されたのですから、篭池夫妻が「裏切られた」と思うまでの心境になるのも当然です。

この事件はいずれ篭池さんがすべての罪を引き被って「一件落著」に至るでしょう。権力者に不義不正はないという神話を守るには、権力は切羽詰まれば馬謖(ばしょく)さえ斬ることがあります。いわんや、トカゲの尻尾を切ることにおいてをや。トカゲの尻尾は、もともとトカゲの一部分だったのであり、決して無辜(むこ)の庶民だったのではありません。その辺を間違えてはなりませんが、この際はやっぱり権力に捨てられてピクピクしている尻尾の方にに声援を送るところでしょう。 了

誰がどう見ても現行世界秩序に一つの「終末」が忍び寄って来ているのは疑いないようです。とりわけ長いこと「民主主義」というブランドとして安全視されていた政治システムが何となく信用できなくなったのが心配です。何事でもワアワア大勢で「賛成!」「反対!!」と決めればそれでいいのかという問題が真剣に考えられているようです。

「世界の終焉」とか「民主主義の末期症状」とか悲観的に物事を見るのが流行していますが、そうした発想の根本にあるのは、やはりユダヤ=キリスト教的時間論に影響された「終末史観」だと思います。世界史は良かれ悪しかれ一つの予定されたend(終止、目的)に向って収束して行くと見る歴史像が描かれます。もちろん、世にはそうではない時間論も史観もいろいろあって、たとえば日本の伝統では――循環史観などと呼ばれますが――物事の終わりと見えるものはすなわち始まりであり、永遠にぐるぐる廻って終末がないのです。気が楽でいいですねえ。

ヨーロッパにも「終末史観」とはいえないのもあります。キリスト教発生以前のギリシャ=ローマ神話に終末論はありません。最近非常に面白いと思うのは、北欧神話です。じつは拙老、昭和23,4(1948~9)頃――満11歳前後の時です――、世を挙げての活字渇望時代に繁盛した貸本屋(あの頃は焼け残った蔵書が資本になりました)から借りて来て愛読したのが『北欧の神話と伝説』という古本でした。その時に覚えた言葉が鮮明によみがえって来たのです。

その一つにラグナロクという言葉があります。昔の本では「ラグナレク」と表記してあったように記憶しますが、古ノルド語ではRagnarøkあるいはRagnarökと綴るそうですから、ゲーテかギョエテかの問題みたいなものでしょう。要するに「北欧神話での終末の日」という意味だそうです。この日には神々も滅亡します。それも巨人族と死闘して共倒れになるのです。エッダ神話では神も永遠不死ではありません。

ワグナーの楽劇に『神々の黄昏』というのがありますが、 Götterdämmerung(ゲッターデメルング)というドイツ語の原題はこのラグナロクの訳語だそうです。リヒアルトの孫ヴィーラント・ワグナー演出の舞台をテレビで見ましたが、神々がみなフロックコートで登場する奇妙なオペラでした。ラインの黄金は金融資本だったのかもしれません。

今回のタイトルを、『神々の黄昏』をなぞって『タイタンの黄昏』などとしてみたのは、最近見かけたある政治家の姿に忍び寄る「終末」の影を感じたからです。去る2月8日、小池東京都知事が都議会の百条委員会に石原慎太郎氏を召喚したいと発言。それに応じて、同委員会まで待っちゃいられないいといって石原氏が3月3日に記者会見を開きました。そのテレビ中継を見ていて印象がまさにそれだったのです。拙老は惻隠(そくいん)の情を感ぜずにはいられませんでした。

もちろんこれまでの氏が保守派政治家として行ってきた言動には批判がないどころではありません。しかし、今「惻隠の情」と形容した感情は、思想上の賛否とか主義主張の異同とかの精神的次元かからではなく、もっと何かこう体感的なレヴェルから発したものです。「慎太郎もトシをとったなあ」というのが偽らざる感想でした。

拙老はふとこれも昔見た能の『実盛(さねもり)』を思い出していました 。ご存じのように、源平合戦の時代、平家の一武将として加賀国篠原で戦い、老齢を侮られまいと鬚髪を黒く染めて奮戦し、武運つたなく討死する古武士斉藤別当実盛をシテとする修羅能です。ことに後シテのキリの詞章、〽老武者の悲しさは、軍にはし疲れたり……の一節が心に浮かびます。というより、かつて能舞台に幻じた老い武者と疲労の色濃い老政治家と二つの形姿が重なります。

来たるべき百条委員会で引かれるのは一見すると「正」と「邪」との、「若」と「老」との対峙線のように見えますが、じつは政治手法の新旧対立ではないかという気がします。石原氏と拙老が共に属している旧世代には「君子は器 (うつわ)ならず」(『論語』為政)という語句が意味をなします。が、都知事その他の石原批判者はみな君子に「大器たれ」と要求している、と見るのは僻目(ひがめ)なのでしょうか。 了

金正男殺害事件が世界中の注目を浴びています。VXでの殺人劇には、某国国家元首の意向やら大使館の関与やらオツムの弱そうな東南アジア系美女の参加やらで、関係者の範囲はどんどん広がり、登場人物のやたらに多い政治劇になっています。本日のニュースでは中国が北朝鮮からの石炭輸入を禁止したそうで、これを経済的制裁と見るならば、「国ぐるみの謀略説」はいよいよ動かし難いようです。中国がマレーシアに圧力をかけた(北朝鮮庇護か?)と伝えられるのも同様です。

世論では、北朝鮮の非人道性を非難する論調ばかりがかまびすしく叫ばれていますが、拙老には、これは果たして国家の制度だけの問題だろうかという気がします。つまり、全体主義国家だからこういう事件が起きるのではなく、これからはいわゆるデモクラシイの世界でもこんな政治劇は繰り返されるのではないのでしょうか。

拙老がまだ若い時分、たしか昭和31年(1956)頃、日本で封切られたローレンス・オリヴィエ――なんていったってもう知っている人はいないか――主演の『リチャード3世』という映画がありました。15世紀のイギリス、薔薇戦争と呼ばれる30年も断続的に続いた血なまぐさい内乱の末期に、王位を簒奪して「リチャード3世」となった男を主人公にした歴史映画です。

英国プランタジネット王朝の二分家ランカスター家とヨーク家が王位継承をめぐって抗争し、ランカスターは赤い薔薇、ヨークは白薔薇をそれぞれ紋章にして相争ったのでこの名があります。しかし、実情は綺麗事ではなく、近親や兄弟が殺し合う凄惨な権力闘争でした。1555年から1585年まで続きます。

圧巻は最期に1585年のボズワースの戦場で敗死するシーンでした。リチャードは落馬して「馬をくれ、馬を、馬を持って来たら俺の王国をやるぞ!」と叫んで奮戦し、ずたずたに切りさいなまれて芋虫のように転がります。取り囲んでいた兵士たちが弾かれたように後ずさりします。執念で起き上がろうとする敵に畏怖を感じたのです。血で隈取られた断末魔の表情が大写しになり、ついに力尽きて息絶える姿が凄かったです。前進座の名優河原崎長十郎――この役者を知っている人も居くなりました――が、この《落ち入り》は歌舞伎の殺し場そっくりだと感嘆していたのをよく覚えています。

このリチャード3世(ヨーク家)は自分が王位を手に入れるために、兄エドワード4世の急死をよいことにその子(リチャードの甥)をロンドン塔に幽閉して殺しています。しかしそのエドワード4世もかつてはヘンリー6世(ランカスター家)をやはりロンドン塔に押し込めて廃位しています。殺害したとする説もあります。そしてボズワースの戦勝はヘンリー7世の戴冠につながります。その他一々例は挙げませんが、イギリス国王の系譜の背景には何度も繰り返される王族内部の相互殺戮が透けて見えるわけです。今でこそ、イギリスは憲政のモデルのようにいわれていますが、前世紀にはけっこう血なまぐさかったのです。薔薇戦争などは、紅白入り乱れた源平合戦を思わせます。

クワランプールの空港の医療センターで、テレビの画面に大写しになった金正男の姿は悲哀を感じさせました。そこにはいかなる美学的救済もありませんでした。源平合戦も薔薇戦争も(その他いかなる歴史的名場面も)ドキュメントにしたらそうなるでしょう。あの笑止な――この言葉の原義はワライ・ヤム(日葡辞書)であって、「嗤うべき」ではありません――絶命直前の姿からは、現代における政治死の普遍的な位相が見えて来ます。これはもう近親憎悪なんてものではない、自己に対立する者は必ず排除しなければならない権力者のルールなのです。

ポーランドの批評家ヤン・コットはその卓抜なシェークスピア史劇論の中で、リチャード3世の舞台後景には「無人の階段」があるといっています。王位という頂点に人を導く階段。一人が上り、それに次が続きます。それにまた次の次が続いて、リチャードとかヘンリーとか名は違っても永遠に階段のドラマが繰り返されます。シェークスピアが閃かせているのは、歴史とはそういう永劫の自己同一性ではないかという怖しい啓示です。

金正男暗殺は、おそらく「白頭山王朝」に伝わる権力葛藤のドラマを現前させたと思われます。この王朝が存続する限り、クーデター・予防的反クーデター(粛清・暗殺)が繰り返されるでしょう。遺伝形質は発現せずにはいないのです。

国家元首が3代にわたって世襲されるのは民主主義の時代に逆行すると言われます。たしかに、それは封建時代に支配的だった権力委譲の方式でした。しかしこの現象――慣習ではなく――は、ある意味暗示的に、今後の世界で政治的支配層が不可避的に直面する権力継承とい処方の提出であるとは考えられないでしょうか。もちろん、世襲制がよいというのではありません。一般に、権力を後継する者は何を基準にして選ばれるべきなのか、平たくいえば、誰を信用して後事を任せられるのか、という問題です。

封建社会あるいは封建遺制の強い社会では、血族・姻族・藩閥・県人会・学閥などの直接的人脈が物を言います。気心が分かることが優先します。同臭だからこそ信用できるのです。その点、近代民主主義というやつは両刃(もろは)の釼でした。たとえ毛色の違う相手とでも一緒に議論し、かつ平等に投票させて政策決定しなければならないのです。しかも近年では、民主主義がまさにその原理――無選別性・資格不問性・多数決制など――ゆえに反・民主主義に転ずる場合がしきりに起きています。たとえば、トランプさんのアメリカ、EU離脱を決めたイギリス、右翼が政権に就きそうなイタリアやフランスなど。(そしてたぶんわが国も)。これらすべてを公式化していえば、《民主主義を多数決で否決した民主主義》という逆説的な現実なのです。

困りますねえ、どうしたものでしょうか? 了

世の動きのテンポがどんどん速くなっています。今やたんなる速度ではなく、加速度がついて世の全物象・事象が動き出したような気がします。すべての天体が支配される自転・公転の法則の作用域とは他の所で、別箇の存在物が回転運動のスピードをぐんぐん上げていると感じられます。

世界政治では、アメリカにトランプさんが出現して以来、物事を動かす歯車のギアが上がったようです。やたらに即断即決を急いで いますから、他の国々も否応なく釣り込まれてテンポを合わせなくてはなりません。矢継ぎ早に繰出される大統領令に次々に応接しなければならないので、いつのまにか先方の時計の針の進む速度が基準になってしまうのです。そのうち地球全体にグリニッチ標準時ならぬワシントンDC標準時が強制されるかもしれません。グローバリズムが単一の世界空間を生んだように、単一の世界時間が作り出される可能性もなしとしません。古代ローマ帝國なみの世界権力が時差や時間帯の制度を撤廃し、地球上に画一的な時法を採用させれば済むことですから。

トランプさんに大統領令を乱発させている根本原因は「移民問題」です。世論調査で大統領令に賛成する声が49%を占めているという数字は、アメリカが「保守化」したことではなく、これまで意見の相違があっても論争で解決する、できる、という「民主制」をタテマエにして来た社会に実は階級対立が存在していたこと、今後はそれを軸にとって社会組成を考えなくてはならなくなったことを意味します。

今日(2月1日)に入った新しいデータによれば、アメリカ社会で、トランプさんの「入国制限」政策に賛成した人は51%に達したそうです。タテマエをかなぐり捨てた人々のホンネはこんなものでしょう。移民排斥ということではアメリカもヨーロッパ諸国なみになったわけです。日本も遠からぬ未来、いずれそうなるでしょう。

世界空間が単一化するとは、全地球規模で市場化が進行することです。商品市場・資本市場と進んできた広域化は、ついに労働市場の国境をなくしました。資本はより安い労働力を探して自由に越境するし,労働力はより高く賃金を支払う雇用主を求めて移動するでしょう。それが世界史の常態になっている時代に、自国の非移民労働者の雇用機会が狭められたとクレームを付けるのは時代錯誤(アナクロ)です。トランプさんは、世界資本主義の時代に一国資本主義の《倫理と精神》を語っているわけです。

ですから昨今の拙老は、外界の緊張が高水準をキープしているので、内界にストレスが溜まらないのです。最近のアメリカを観察することが、日本の場合の予行演習をさせる機会になっているというところでしょう。近々のうちに何かが決著する予感がします。

目下の拙老の関心事はもっぱら,初めに「何か独自の界域で回転運動のスピードがぐんぐん上がっている》と表現したような加速度を得ている実体が何であるかをつきとめることにあります。漠然と比喩的な表現のように感じられるかもしれませんが、拙老の周囲で何かが――あたかも独楽(こま)の回転のように――しだいに澄み切ってゆくような生理的実感があるのです。 了

去年から持ち越しになりましたが、小説新刊書の披露をさせていただきます。タイトルは『元禄に始まる』としました。全部で6篇の作品を集めており、事によったらそのうちの1篇作としてその題を総タイトルにするかもしれません。その辺は出版社しだいです。

『元禄に始まる』とはまた自分でも多少構図が大きすぎるような気がしないでもないですが、拙老やっとこの年になって、世界観というか歴史観というか、「世」(時世と世間)の見方が形を取ってきたように思い、その見地から日本を眺めると、何だか元禄から現在まではこれをひっくるめて「現代」と扱ってよいと考えるに至りました。元禄元年は西暦では1688,末年は1704ですから、「現代」の起点はおよそ1700年前後と見てよろしい。今年2017までわずかに400年そこそこしか経っていないのです。「現代」とは、一口にいえば、個人が社会から放り出されてもう後戻りできない時代のことです。そのことは、個々の人間がいつも必ずしも自分が望む通りの生き方ができない、という簡単な一事に現れています。「現代」以前の社会では、そもそも個人が社会から放れるということ自体がまだ生じません。こうした個人と社会との拮抗関係は元禄から始まる、と愚考致します。

元禄は「風俗」がリードした時代です。この場合、「風俗」という言葉のアクセントは、風習とか風儀とかの広い意味ではなく、むしろ服装・服飾・化粧・ファッションという狭義の使い方にあります。全体として華美になっている社会を背景に個人を目立たせようとするいじらしい競い合いが「風俗」の第一線です。この作品集では都合6つの人間風俗を描きます。それぞれにテーマは違いますが、6人6様に各人がそれなりにベストの風俗の花を咲かせた跡を見ていただけると存じます。以下、各篇の狙い目を記します。

『曾根崎の女』

近松門左衛門の有名な浄瑠璃「曾根崎心中」を下敷きにしたファンタジーです。拙老と似ていなくもない中年の男が、お初と思しい女と時空の狭間をさまよいます。今の大坂キタは、時間の軸をずらしてみれば昔の曾根崎と同じ場所なのです。時の波に洗われてもお初は変わりませんでした。

『二流作家』

元禄は浮世草子の時代です。井原西鶴はこのジャンルの創始者であり、第一人者でした。その西鶴に才能の勝負を挑んで、挑み続けて、ついに及ばなかった都の錦という男がいました。本篇はこの男のそれなりに波瀾万丈の生き方をたどります。マイナーの意地の物語です。

『カネに恨みは数々ござる』

この語句は誰でも共感をもって口にしたことがあるでしょう。ですが、これが最初に出たのが歌舞伎舞踊「京鹿子娘道成寺」の長唄であることはあまり知られてないようです。鐘」と「カネ」との間には、決してただのダジャレではない、もっと深い縁があるのです。江戸の町娘の粋な手振りがそれを演出します。

『梅ヶ枝の手水鉢』

みんな若い頃きっと一度はコンパの2次会か何かでこの俗謡を聞いたことがあるはずです。皿小鉢を叩いて、♪叩いてお金が出るならば、と合唱したかもしれません。苦しい時の神頼みとして江戸時代には大流行しました。たとえ茶番で演じても効験あらかただったというお話です。

『お初観音経』

現在は「お初天神」が有名で観光地化していますが、もともとこの場所には小さな観音堂がありました。忠臣蔵の時代にも自分の性の悩みだけで心をいっぱいにしていた男女がいたのです。しがない裏長屋に住み、ひたすら観音様を信仰して済度される二人の応報譚です。

『チカラ伝説』

チカラというのは、大石内蔵助の息子の大石主税のことです。赤穗四十七士はみなそれぞれにヒーロー化されましたが、主税は一種独特のかたちで若い英雄になっています。歌舞伎の役柄では妙に色っぽいのです。こういうチカラの造型を、元禄時代を風靡したホモセクシュアルのコードにしたがって読み解きます。以上が作品集『元禄に始まる』(仮題)のコンテントです。単行本には採録しませんので、このホームページの記事だけでご紹介します。

了

ことし平成29年、2017 は干支でいうなら丁酉(ていゆう)、「ひのととり」に当たります。この干支を見て多少ドッキリしない人は、本当に若い世代に属するか、それとも年相応の見識を身に付け損なったかのどちらかです。「丁酉」は、なるほど三善清行(みよしきよゆき)の『革命勘文(かくめいかんんもん)』にいう「辛酉革命」「甲子革令」「戊午革運」ほど有名ではありませんが、十干の「丁」と十二支の「酉」との組み合わせは、昔から何か変事の多い年だと言われています。ホンメイではないが、まあダークホース的に波乱ぐるみの胡散臭い年にランクされているというところでしょう。

拙老はそれほど暦運循環説を信じているわけではありませんが、一人や二人ではなく、一国すべての人々が「今年は変事が起こる」と信じ始めたら、それはつまり変事が起きたことなのです。『徒然草』にも「狂人の真似とて都大路を走らばすなわち狂人なり」というじゃないですか。そう思えば、去年から今年にかけて変乱はすでにいろいろ立て続けに起きているようです。自然災害だけでもこのところやたらに地震・台風・火事が続きます。後期高齢者の交通事故もです。やれやれ。

世界中もおかしくなっています。トランプが次期アメリカ大統領になり、日本でカジノ法が成立し、2016年の「今年の漢字」は「金」になりました。取り立てて異常ではないと思われるかもしれませんが、今これを①トランプ②カジノ③金と三題噺風の縁語で並べると関連が見えて来ます。一つ一つでは、相互に独立して起きる事柄が実はつながりがあると判って納得するのです。偶然の出来事の継起がすべて統一した意味があるように感じるのは精神疾患だそうですが、だとすれば世界中がビョーキなのです。

拙老のイジワルな予想では、わが国はいずれ遠からず、壮大なアナストローフ――笑い死的狂躁状態のうちの破局――を迎えることになっているのですが、今年あたりからいよいよ、そういう局面へのサイクルが始まったのではないでしょうか。以下、平成丁酉連吟11首。

とりどりに年取る人はあるめれど吾は若やぐひのととりどし

昔から命(めい)革(あらた)むと言い継ぎつナメタラアカン丁酉(ていゆう)の年

老帝も退位をすなるかぐつちの火のとの酉は改元の年

すめろぎは天津みくらを降り給う火のとの鳥の荒きすさびに

年経(ふ)れどナルシシズムは衰えず羽振り見せばや老鶴のわれ

寒空に入日かたぶく夕景色風をこらえて老鴉(ろうあ)うそぶく

夕暮に老い梟は飛びたちぬめざすは白きミネルバの肩

われこそは鳥のピカ一荒磯のひとり鴎のなぞ潔(いさぎよ)き

白鳥は常世(とこよ)から来る使いなりわれに聞かせよ神の睦言

烏さえ姿を見せぬ寒空に凍(い)てんとしつつ残る夕映え

鶴に乗り空を翔りぬ初日の出下界によどむこぞのつごもり

了

このHPの読者は、必ずしも本評伝の主人公である唐牛健太郎がどういう人物 だったのかご存じではなく、中には Karouji Who? (唐牛って誰?)といぶかしむ人がいるかもしれませんので、初めにその簡単なプロフィル、そして拙老との接点を記しておくのがよいと思います。

1960年4月26日国会議事堂前

(佐野真一『唐牛伝』小学館より)

1960年7月某日東京文京公会堂前

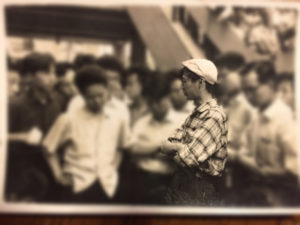

今から60年近くも以前のことです。1959年のこと、その頃全国的に盛り上がっていた学生運動の世界にちょっとしたニュースがさざ波のように広がりました。新しい全学連委員長に北海道大学の唐牛健太郎――以下誰に限らず、回想中では敬称を略――という青年が選出されたというのです。颯爽たる登場でした。たちまち人気を獲得し、人望もありましたが、学生運動家としては割と短命でした。1959年から1960年へと日米安保条約改訂阻止闘争(いわゆる「60年安保」)は激化し、唐牛は60年春の段階で、4月26日、国会突入を図った全学連主流派デモを現場指揮中――上の写真は警察車輌の上で演説し、警官隊にダイブする直前の唐牛です――に逮捕されます。そのため6月15日の樺美智子さんの死をもたらした国会デモの日は拘留中で不在でした。

委員長になった唐牛はもちろん早稲田にもオルグに来ました。唐牛をナマで見たのはこれが最初で最後です。写真で見るとおりのカッコイイ男でした。喧嘩も強そうでした。驚いたことには、もう女性ファンが出来ていて、唐牛さんの汗臭い背広をいくら出してもいいから手に入れたいなどと言っていました。参りました。拙老などは風采さっぱり上がらず、腕力もなく――上に恥ずかしいが掲げた拙老の若き日の写真からご推察下さい――、その頃の中央委員会で主流反主流入り乱れて乱闘になった時、西部邁に「お前はケンカ弱いんだから、家に帰って文学でもやってろ」と言われたのを思い出します。それもそうだと思わないでもなかったですが、当時の拙老にはそれなりの立場がありましたので、やっぱり頑張りました。

乱闘といえば、1959年11月27日には、国会の車寄せ――落ちたら大怪我をする高さなのです――の上で、青木昌彦と掴み合いになったこともあります。青木は「警察権力は完全に麻痺している。国会占拠を続ければ革命になる」と目を吊り上げていました。拙老が「 そこまでは付き合えないよ」と言ったのが、取っ組み合いの始まりでした。自分でもいやにクールだと思いました。こういう時に逆上しないタイプだったのです。ヒーローにはなれません。……みな半世紀以上も前の話です。

『唐牛伝』の年譜によれば、1961年7月に全学連委員長を辞任した後の唐牛の軌跡は多彩かつ華麗を極めます。47歳で世を去ったのはいかにも短命ですが、並の人間には想像も付かない波乱万丈な人生を送ったといえます。太平洋をヨットで横断した堀江青年と一緒にマリン会社を作ったのは勇名です。本書の帯封の惹句は、それなりにこの「永遠の青年」の生涯を要約しています:「”昭和の妖怪”岸信介と対峙し、”聖女”樺美智子の十字架を背負い、三代目山口組組長”田岡一雄”と”最後の黒幕”田中清玄の寵愛を受け、”思想界の巨人”吉本隆明と共闘し、”不随の病院王”徳田虎雄の参謀になった」という具合です。多少オーバーな所もありますが、故人の生き方の振幅をうまくとらえていると思います。

著者佐野眞一氏のことはよく知りませんが、おそらく一作ごとにモノガタリを作る人ではないかと思います。そして各々のモノガタリには共通の原話(ウル・ストーリー)があるような気がします。佐野氏は唐牛の生い立ちにかなりのスペースを割いていますが、「庶民」(なかんずく庶子・私生児)が「社会」に反噬(はんぜい)し、善戦し、結局は敗北するにしても、その敗北のカッコヨサが人気を呼ぶというモノガタリのパターンの中に引き込み、石原裕次郎ー高倉健のタイプ系列(唐牛本人もだいぶ意識していました)への民衆の好みと合致させる力業を発輝してくれます。その結果、それなりに一貫した唐牛レゲンデができあがるという寸法です。

佐野氏の心の底には一群のキイワードがあるようです。好きなタイプといえるかもしれません。「反アカデミスト」「無名人」「短命族」「非成功者」「影のある男」『物騒な輩」等々。著者はどうも唐牛という人間をその鋳型に押し込んでいるように見受けられます。唐牛は「没落のヒーロー」であり、その没落する姿がコタエラレナイというわけです。著者は唐牛を「60年安保」のアイドルにすることには批判的ですが、やっぱり一種のノスタルジアに耽っていることでは同じでしょう。唐牛をめぐる「エピソードから伝わってくる人間と時代が醸す美質は貴重であり、現代にそれを求めるのは到底無理である」と述懐したり、学生ばかりではなく、政治家も右翼も「昔」はもっとよかったという慨嘆を繰り返したりしていることが何よりの証拠です。

本書で唐牛がいろいろな世界を彷徨・漂流した時期は、一方では旧ブンドの人々も拙老のような「日共構造改革派」の面々にもまたそうでした。その進路は、①政治運動を離れてそれぞれの専門領域で突出した人々(島、青木、西部など)――このうち青木は近代経済学に、西部は保守思想家へと180度舵を切りましたが――、②終生政治を捨てなかった人々(清水丈夫、北小路敏など)に分かれます。本書は島成郎と青木昌彦を「悪役」に扱い、西部を狂言回しに使っているように見えますが、それは著者独特のインテリ嫌い、「常民」ポーズがそうさせているような気がします。拙老ごときは涕(はな)も引っかけられません。

著者は、ある政治家が唐牛を評して、「名誉欲もないし、物欲もない。地位も欲しがるタイプではない」といったという言葉を紹介しています、これはかつて明治維新のみぎり、西郷隆盛が山岡鉄舟を褒めちぎった言葉とまったく同じです。歴史の変動期によく現れ出る無欲な人間類型をクローズアップして、それに波長を合わせる場合の常套といえます。政治の不可避的な汚濁、歴史にひそむ暗部とすれすれに、クリーンでいられる類い希な資質の持ち主として顕彰する手法が使われます。一人だけ「その後の高度成長の波に乗ら」なかったことが勲章になります。

「60年安保」は、今から思えば、20世紀末から21世紀へかけて進行する世界の地殻変動の序曲だったと思います。当然、それに伴なう知的変動も活発であり、現在もその真っ盛りにあると言うべきでしょう。佐野真一氏にととては「ノンフィクションは、”小文字”で書く文芸」だとのことです。しかし、世の中には”大文字”で書かなきゃならない世界もあるのではないでしょうか。(了)

うちの荊妻に「あなたはいくつになっても小児的なんだから」と、これまで何度言われたことでしょうか。あんまり何度も言われるものですから、拙老もすっかり意地になって、宋代の陸游(りくゆう)という詩人に「老翁七十に垂(なんなん)として、其の実、童子に似たり」という語句があるのをトッコに取りたくなります。拙老、来年は八十になったら、いったい何に似るのでしょうか。今いちばん似ている姿として次の 写真を掲げます。老熟したアケビの実です。もう少し時間が経ってパカッと開くのを待つだけです。

写真を掲げます。老熟したアケビの実です。もう少し時間が経ってパカッと開くのを待つだけです。

近頃、知人の噂で「誰それさんがアルツハイマーに罹ったそうだ」という種類の話をよく聞きます。昔はもっと簡明にボケとか老耄(ろうもう)とか言いました。お役所言葉では75歳以上を「後期高齢者」と呼ぶそうですが、拙老のように80になろうという年令は何というのでしょう? まさか「末期高齢者」とは言えめえから、さしずめ「スーパー」とか「デラックス」とか上に付けるに違いない。もう一つの病状には「老人性多幸症」というのもあります。老来無際限に全能感を持ったり、大風呂敷を拡げたりする症候です。これはビョーキなんですから、読者の皆さんも大目に見なくてはなりませんぞ。

* * * * * *

年令のせいか、ついこの頃、拙老の過去の仕事を見直させる機会になるような人との接触が 2つありました。

第1は、読売新聞東京支社のS編集委員からのお申し出で、日曜版「名言巡礼」の斕に拙著『幕末気分』(講談社単行本2002、講談社文庫2005)所収の「上野モンマルトル1868――世界史から見た彰義隊」の1篇を取り上げ、その末尾で、幕末日本で活躍したフランス士官ブリュネが口にした「アナタ上野デ負ケマシタガ弱クアリマセン」以下の言葉を「名言」としてクローズアップて下さるそうです。11 月27日の日曜版に載ります。本来「お知らせ」の欄に割り振るべきかもしれませんが、ここでお披露目させて頂きます。

ですが、取材に来られたS氏のお話を伺っているうちに、おたがい力点とする所がビミョーに違うことが分かってきました。S氏はブリュネという人間にたいへん興味をお持ちで、外国人でありながら幕末の骨抜き旗本よりももっとサムライ的な「侠気の」軍人と評価されています。ブリュネ中心に人間関係を見るのです。それに対して拙老が画面の中央に置いてスポットを浴びせたのは当時16歳の若き彰義隊士、丸毛利恒(まるも としつね)の方でした。上野戦争では日本最初の近代砲撃戦で官軍にスッテンテンに負け、どうにか品川へ辿り着いて榎本艦隊に合流して函館まで行く少年武士です。大きな歴史の変わり目に、徳川幕府への純粋な忠誠心・道義的信念・主観的確信だけでぶつかり、敗残してゆくその姿に、壮絶な悲劇的アイロニーを感じ、しかし作中人物に同化せず、突き放してあの小説を完結させたつもりです。

第2は、1週間ほど前、早稲田大学の後輩とおっしゃるF氏から思いがけないお問い合わせを頂いたことです。今年の8月にノン・フィクションライター佐野眞一氏の『唐牛伝(かろうじでん)』が刊行されました。同書の読後感として、同書中にまったく野口武彦への言及がないが、当人としてどう思うか、何か一言ぐらいはないのかという主旨のお問合せ でした。ご尤もです。たとえばコトバンクを見ると、拙老の項には、「早大在学中,学生運動のリーダーとして六〇年安保闘争に参加」と記しているだけで、それ以上のことは書いてありません。その空白ないしは「落丁」の部分を何とか埋めてほしいというご要望だと思います。

実をいうと、こういう種類の注文はこれまでに何度もありました。たいがいは初めから悪意のある挑発的な質問でした。そしてそれらに対して、拙老はおおむね韜晦(とうかい)の二字で応対してきました。早い話が相手をケムに巻いてきたのです。他に応対方法はありませんでした。元ブンドで評論家の西部邁(にしべすすむ)氏の文章を援用すれば、抽象論を好む氏は「資料だ情報だというふうに具体論を好みがちの大方の日本人から、受け入れられない」そうだが、拙老がいつも要求されたのは、何を考えていたかではなく、「アノ時、オ前ハドコデ何ヲシテイタカ」という居丈高な詰問だけでした。

とはいえ、今回のご要望は今までのものとはかなり性質が違うと思います。拙老が返事に困るような形の質疑ではなく、「野口自伝」などとんでもない話ですが、60年安保における拙老のスタンスを(さらにそのポジティブな意味を)再確認せよという慫慂(しょうよう)ではないかと思われますので、一度じっくり考えて見ようかと存じます。

ご想像の通り、これにはかなりの性根が必要ですので、これからこのHP2年目の重い課題として取りかかろうかと思います。しばらく時間をお貸し下さい。

とりあえず、次回は『唐牛伝』を書評するつもりです。(了)

リハビリのため週に何日かは屋上で杖をついて歩いているので、鳥たちとすっかり馴染みになりました。中でも最近よくおつきあいするようになったのが、近くの山林から飛んで来て、屋上を我が物顔に闊歩するカラスの一群です。カラスとイソヒヨドリ・セキレイ・ハトなど一般の鳥たちとの間にはかなりの力関係があると見えて、小鳥たちの声が聞こえない時があります。どこかでひっそり逼塞しているに違いありません。案の定、屋上はカラスの天下になっています。

カラスは頭のよい鳥だそうです。人の顔を覚えるといいます。たしかにそう思えるふしがあり、いつもリハビリに来てくれる大阪府南部出身のトレイナーさんがいいお得意さんにされています。屋上に出て行くと、かならずどこかから1羽が姿を現し、なつかしげに近寄ってきます。ところがトレイナーさんはカラスが苦手と来ています。この間などは優に20羽はいそうなカラスの群がどこへ急ぐのか、揃って頭上すれすれに飛び去った時、カラスがびっくりするほどの大声で絶叫されて、拙老は足がもつれました。

そういう次第で、拙老も何だかカラスたちの気心がわかるような気がして来ました。近頃は、この辺のカラス社会に何か異変が生じたらしく、いろいろ不穏な動きが観察されます。大小のカラスのグループが隣のマンションの屋上やら市民公園のプールのへりやらに集結して会議を開いています。プールの水に入ってカモに迷惑を掛けているのもいます。しかしカラスには水かきがないので、さすがに水泳ぎはできません。

どうもカラスには競争相手より高く登ろうとする習性があるようです。屋上に連なる街灯の上・テレビアンテナの角・避雷針のてっぺんなど少しでも高い所をめざして争うように留まります。風が強い日などずいぶん大変だろうと思いますが、どうにかバランスを取って静止しています。

連中はただカアカア、ギャアギャア、クワックワッ、アッホーなど人間には意味不明の音を発していると思われていますが、実は拙老、最近あるひょんな事をきっかけに鴉語(あご)を解するようになったので、以下にわたって、この前カラスたちが交わした密議の内容を通訳してみようと思います。

聞いたところでは、うちのマンション近くの空では、近くの2つの組織が対立しているそうです。芦屋神社の森を塒(ねぐら)にする一族と親王塚(在原業平の父阿保親王の塚と伝える古墳)の森に巣食う派閥が張り合っていて、その対峙線が市民プールあたりなのです。近頃。昼間から夜までやたらにカラスが騒がしいのは、「芦屋神社組」と「親王塚組」との出入りのせいなのでした。

「やあ、うちの若い者がワルサをしてるそうで、えろうご迷惑でんな。ちと元気がありすぎで困っとります」

「何の何のお互い様でんがな。ところで、もうそろそろ人間社会をひっくり返したらどうでっしゃろ。若い者が血気にはやって、しきりに急いでますけど」

「もう少し時期を待ちましょう。人間どもはあとちょっとで完全に息が切れますがな。今ではまだ余力があります」

「だいぶ混乱してるようですけど。たとえばアメリカでもイギリスでもワケノワカラヌ種属がモノノワカル種属を圧倒して、われらカラス族がぞくぞくするほど混乱が広がってるんと違いまっか。隣の韓国もそやけど、どこでも混乱のしかたに法則があるやんけ。下が上を信用せえへんのやね」

「そうかも知れんが、まだ時期は早いわ。あとはただはひとつ忍の一字やね。何事も辛抱や」

「親分がそう言わはるのやったら、お言葉通りにしまひょ」

この話題はこれで打ち切りになりましたが、多くの若いカラスたちは思い思いの高所に陣取り、人間が死に絶えた後、この世界はおいらたちの王国になるのだ、おいらたちの支配は千年続くのだという確信に満ち、昔の殿様が天守閣から自分の領地を臣下に分け与えたように、眼下のマンションや民家を眺め下ろしているのでした

。(了)。

かつて「女房的肉眼」という言葉がありました

この言葉を最初に使ったのは、第一次戦後派で中堅の批評家だった平野謙です。今ではインターネットで検索すると野球の選手をやっていた人の名前が出てきて隔世の感がありますが、一昔前には泣く子も黙るビッグネームでした。平野謙の文芸時評に取り上げられれば一人前だという通説もできたほどです。拙老なども一度はお世話になったことがあります。「女房的肉眼」とは、平野謙が愛用した批評用語で、たしかどんなに壮大な観念的夢想、緻密な理論武装も、すぐ側で岡目八目的に物事を見ている連れ合いの生活リアリズムの目に晒されるとあえなく崩れ去るという意味ではなかったかと理解しています。

つい最近のことですが、拙老も荊妻の「女房的肉眼」に水を差されました。他のことではない、前回お伝えした当ホームページへの読者の「アクセス回数」のことでございます。

実は拙老、「アクセス回数」が1ケ月に3000なんぼという数字を見て、根が単純なものですから、それだけの数の読者がいると思ってしまっていたのです。ところが、うちの荊妻が冷たい目でいうには、「アクセス回数からは結局のべ人数しか分らないでしょ。一人で月に4回の更新ごとに見てくれる人もいるわけだから、3000の何割かは4で割らなくちゃいけないんじゃない?」――なるほど、ギャフン。それもそうですね。

と申すような次第で、わがホームページの正確なヴィジター数はいまだ不明、というより不可解です、この1週間のうちにアクセス回数は3500に達し、1日でも150を越えましたが、内訳は以前謎です。多少とも見当の付く①②の既知(?)グループよりも数の上では断然多いのが非特定多数の③のグループです。人々がまるでマネキン人形のメリーゴーラウンドのように、何の声もない奇妙なコロスのようにただそこに存在しているような気がします。

こういうのをプチ大衆社会というのかもしれません。(了)

写真を掲げます。老熟したアケビの実です。もう少し時間が経ってパカッと開くのを待つだけです。

写真を掲げます。老熟したアケビの実です。もう少し時間が経ってパカッと開くのを待つだけです。