[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]

今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、

同欄は次のような手順で出します。

トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。

そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。

ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上

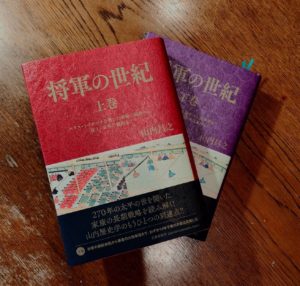

山内昌之『将軍の世紀』上下(文藝春秋)

山内氏は、この歴史書のタイトルを大佛次郎の『天皇の世紀』に触発されたと書いている。そうかもしれない。しかし桃叟の見る所では、本書は「将軍」「天皇」など日本史の境界・範囲の問題を越え出た広大な領域に焦点を結ぼうとしている。執筆の発端には、たとえばギボンの『ローマ帝國衰亡史』の塁を摩そうとする壮図が秘められているに違いない。いうなれば本書は首尾一徹した『徳川王朝興亡史』を構想しているのである。

氏にはつとに、浩瀚な『中東国際関係史研究』の著がある。だから氏の着眼が世界史的だとか国際的視野を持つとかいうのではない。歴史の深奥には、いかに尨大な「史実」の積み重ね、いかに緻密な相互照合、厳正な文献批判がなされようとも復元しきれない不可知の部分がある。いわば「歴史それ自体」の層理である。歴史の視界の涯は、何か根源的な「謎」を蔵したとてつもない暗黒に面しているわけで、氏はしばしばそこに佇む戦慄を「歴史への畏れ」と表現している。

こうした「歴史への畏れ」を味到するにはどうしたらよいか。一国,一地域、一時代の個別的な歴史事象の枠にとらわれず、いきなり歴史原像へ参入する方途もある。裸で歴史そのものに肉薄するのである。若き日の氏はそうすることにいささか急であった。そのせいで昔は、「狙いは野心的だとしても、看板倒れの観を否めず、外面的に華やかな美辞麗句の羅列は、無内容さを押し隠すもののように見えてならなかった」(『納得しなかった男』書評)などと書かれもした。だが氏はそんな段階はもう卒業している。

『将軍の世紀』の構成は、初代家康から15代慶喜まで各代将軍の編年体の様式を取るが、各章の比重はかなり不均等であり、必ずしも各将軍の治世の長短、行事こうじの多寡を反映しない。むしろそれぞれの治世下に生じたもろもろの摩擦点・問題点の総量に比例する。いきおい、時代の経過につれて増加する社会的エントロピー、「興亡史」を「亡」の視点から眺める構図がしつらえられる。『将軍の世紀』も下巻(第八「家慶いえよし」以下)になると、分量が俄然多くなり、叙述がひとしお生彩を放つゆえんである。

幕末の為政者たちは、まさか徳川幕府が倒壊するなどとは夢にも思っていなかった。ところが実際には、未来永劫続くと信じられていた徳川政権が実にあっけなく終焉を迎えてしまったのだ。「不思議の負け」が起きたのである。品川まで官軍が迫って来ているのに江戸っ子は幕府の瓦解を信じなかった。今が「幕末」だとは誰も思ってもいなかったのだ。 歴史の現場で人々が直面し、せめぎあうのは、その都度当事者の死活にかかわる特定の・具体的な・解決を要する問題葛藤だから、対立はいやでも政治的な色彩を帯びる。常に緊張を孕み、いつでも円満な話合いで片付くとは限らない。最後は軍事的な手段をもって決着を付ける外はない。内戦である。やがて幕末の維新変動期には、まさにその通りのことが起きるであろう。

政治の究極には権力闘争があり、権力闘争の核心は人事抗争である。この領域ほど、人間行動に非合理な判断が雑じり込むものはない。心情とか情念とか、俗に「理窟じゃ割り切れない」といわれるような傍からは理解不能な心理がひとを動かすことになる。一つの人事抗争はその周辺に複雑な人間関係の連鎖を作り出し、それがまた縦横に輻湊ふくそうして濃密な人間模様を織りなす。たとえば誰を将軍にするかの人事抗争は、徳川国家の大綱を決する権力闘争の中でも最高位にランクされるはずだが、幕末政争で実際に目立つのは、わが子慶喜を将軍にしたい一心に凝り固まった水戸斉昭なりあきの盲愛、歴史の一頁を飾る親バカぶりばか,という具合である。

山内氏はこうした幕末期固有の人事問題を読みほぐし、人間関係を解読する。いやむしろ人間模様を解像する。時には信じられないほど意外な組み合わせ――ex.突然の薩長同盟――の出現も、「なぜそうなるか」の根を政治情勢ばかりでなく人間関係の葛藤の中にも探って解明する。そうした作業を進めるに当たって、氏はこれまでただの随筆として、必ずしも「史料」扱いされて来なかった民間筆録・日記・聞書等の文献をもレパートリーに加え、史料の幅を広げている。おそらく特別な嗅覚が備わっていて、もたらされた歴史情報の真贋を嗅ぎ分けるのだ。

複数の史料の同時繙読・相互参照はたんに文献批判の精度を高めるだけでなく、行間に非・明示的な「史実」を浮かび出させる。「歴史への畏れ」が望見する極限には人智では永久に到達不能な「歴史それ自体」が鎮座し、その周囲にはいわば同心円状にいろいろな光度の星雲が連なっているが、それらの中でさしずめ暗黒星雲にあたるものは、歴史の暗がりにひそむいくつもの「謎」だろう。たとえば大政奉還の実現に力のあった薩摩藩の小松帯刀こまつたてわきが役目を終えたあと、突然幕末史から消え失せるのは何故か、等々。

――――『将軍の世紀』は以上のように「歴史への畏れ」に貫かれた野心作であり、桃叟はもちろん賞賛するが、一つだけ不可解な点がある。本書は関ヶ原に始まるが終わりは鳥羽伏見ではない。つまり「大政奉還』で筆が投じられ、「王政復古」まで叙述するには至っていないのである。なぜなのだろう。その点だけが疑問を残し、また惜しまれてならない。 畢

2023-04-16 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だより長い間推敲してきた『旅役者歩兵隊』がこのほど完成しました。総枚数は312枚です。これまでの基準からいうと、単行本としては少し薄手なのですが、今回はこの一作だけで勝負しようと思います。

時は慶応4年。場所は鳥羽伏見から江戸上野まで。主人公は幕府歩兵隊に応募した素人役者の町人熊五郎。この男が、仲間たちと共に旅役者に成り済まして東海道を下り、幕府瓦解直後の江戸に帰り着くまでの物語です。ラストシーンは彰義隊の一戦です。一篇の構成は次の如し:

序幕 山崎街道40

二幕目 「伊勢音頭恋寝刃」 桑名50

三幕目 「盛綱陣屋」 名古屋52

四幕目 「弥作の鎌腹」 下田・横浜54

五幕目 「躄の仇討」江戸58

大詰 上野山炎上 58

できばえがどうかは皆さんの判断をお待ちしますが、それにはまずこの作品を読んで頂かなければ話になりません。ご承知の通り、「紙の本」がすっかり不況になっている昨今ですので、この際少しでも販路を増やすように努力したいと思います。皆さんも何とぞお知恵をお貸し下さい。まず拙作を世に御吹聴下さいますよう伏してお願い申し上げます。

* * *

春闌近況4首

〽春闌けて緑の桜ふふだめり去年きみと見し花の移り香

〽この頃は世々の噂も人づてぞ吹く風に聞く花散らしかな

〽夜な夜なの夢は乗り物経めぐらん三千世界の一宇一宙

〽年ごとに名馬出並ぶファンファーレ奢れる駒の高き鼻息

尾

2023-03-26 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だより

生まれついてのオッチョコチョイで、人のすなるQRコードというものがやってみたく、人に頼んで作ってもらいました。真ん中のいわば字眼にあたる図柄は、『五体字類』の「明朝諸人」の部類から拝借しました。こんなものでいいですかねえ。皆様のご鑑定をお待ちします。

と、そこまではよかったのですが、このQRコードを実際にどう使ったらいいのかわかりません。宝(?)の持ち腐れにならぬよう、どなか知恵を貸して下さい。

さしあたっては、このブログ上に本QRコードをお披露目し、本ブログの御常連の数を増やそうと思っていますのでよろしく。このブログなどは、ヒット数百万を豪語するSNSに比べれば,吹けば飛ぶような泡沫のカケラにすぎませんが、この三月にはヒット数100を越えました。昭和の生き残りはまだ健在です。

* * *

春花斉放8首

〽菜の花や久松恋ふる足拍子心ときめく三味の連れ弾き

〽忠信の姿ゆかしや花霞遠く鼓が谺する声

〽待ちかねしコブシの花は開き出ぬ春に合はんとけなげなりけり

〽どこかから舞ひ飛び来たるニラの花われを忘るな春の仲間ぞ

〽またひとり古きブンドが失せにけり若き昔は敵なりし人

〽中空に行くも戻るも定めかね八十路半ばは経るによしなし

〽いくそたび仮りの姿と現じけんまことのわれはありか知らずて

〽なつかしや野山に響くファンファーレ勇める駒の嘶きに和す

畢

2023-03-02 |

口吟,

日暦,

桃叟だより今は昔、銅脈先生の狂文を座右の銘にしていた。「酒は猶兵のごとし。一たび失すれば百敵其の虚を窺う」という名言である。桃叟もいろいろ失敗したが、それも若い頃の話。酒をやめてから無慮三十年、最近は誰もかつての全盛期を知らない。ただ老いてゆくばかりだ。

銅脈先生の名文をもじって、「老は猶ロウのごとし」という枠に納める文字を考えた。「楼」「漏」「琅」「朗」などといろいろな漢字が浮かぶ。しかしみな韻尾が違う。「老」と韻が同じなのは「労」か「牢」なのである(ピンインは共にlao)。いい方を選んで「老は猶労のごとし」ともどき、「一たび佚いつすれば百病其の膏こうを窺う」と続けることにしよう。

桃叟には、「労」とはもっぱら身体を動かすことを意味する。これでも昔は1956年から1962年まで首都で行われた街頭運動にいなかったことはないお兄さんだった――デモクラシイとはデモ暮らしなり――が、それも遠い昔の夢。今は見る影もない。毎日踏み台運動をしないと足がむくむ。週に一度「サラサラ、パラパラ」と口を動かさないとロレツが回らない。情けないが、まあ仕方なかろう。

そんなわけで、「老」は「労」なり、と見つけたり。

* * *

老来自謔七首

〽老いさびて鶴に化すると思ひしに涎とむくみばかりなりけり

〽老いけらし何につけても涙ぐむかゝる我にはあらざりしをや

〽はしたなや小さき事に涙する弱き心を叱るわれかな

〽春一番コブシの蕾ほぐれ出て昔の夢もあはれ花びら

〽ジガバチは嫌ひですよなど言ひき尺取り虫に劣るこのわれ

〽コンガラは狐童女と睦びけり光流るゝ暁の夢

〽朝明よりコンコンチキチとよもして野山うるほすハレの日の雨

🦊 🦊

近づく春の気配がします。庭のコブシはまだ蕾んでいませんが、町中ではぼつぼつレンギョウの開花が始まったそうです。すぐにユキヤナギが加わるでしょう。

桃叟もそろそろ近刊をめざして蠢動しようと思います。もうあと何年書けるかわかりませんが、これは完成できると信じます。今度の主人公――幕末に生きるわが分身――は、芝居好きの町人青年ですが幕府歩兵になり、鳥羽伏見で大敗し、旅役者になって江戸へ帰る、までの物語です。

やがて目鼻が付いて来ましたら、このブログでもお披露目するつもりです。が、今日の所はまずこれまで。

* * *

冥顕交信5首

〽久々に夢でまみえしわが妻と共に祝はんきつね菱餅

〽きさらぎも月の半ばとなりにけりやよひぐらしに春の待たるる

〽思ひきや又の逢ふ日は絶え果てて人待つ心ましてわりなし

〽いさかひも和解もありき夫婦雛きみなき今ぞきみはあるなり

〽起き出でよわが底ひなるくしみたま昔のいさを語り聞かせん

虫獣4首

〽思い出すあのうららかな春の午後キツネすやすやタヌキぐうぐう

〽やあ元気? 生きていたのかクモクンは妻の遺影に手をすり合わす

〽いやちこの諏訪法性の御兜かざす八重垣燃ゆる狐火

〽春浅く地べた這ひをるボケの花時待ちつける蕾いぢらし 了

新年おめでとうございます。桃叟、百足らず85歳の年明けです。お目ざわりかも知れませんが、もう数年お付き合いを願います。

連句仲間では、例年、三つ物(発句・脇句・第三の3句だけを一まとめにした連句の一様式)を作って年頭の挨拶をする習わしがあるそうです。実は桃叟もその驥尾に付して作ってみたところ、思いがけず及第点を頂いたので、臆面もなくこのブログでお披露目しようと思います。

春風や吉兆告ぐる鳥の声

雑煮に添ふる七草の色

上の座に賓客ウサギおさまりて

三つ物には十二支を詠み込むものだそうですのでウサ君にご登場願いました。白と赤の色彩感がミソです。脇句の緑とのコントラスト。なんなら発句にピンクを感じてくれると有難いのですが。

ついでに桃門社御連中の皆さんにも宿題を出します。各自がワンセットずつ三つ物をまとめ、このブログに提出するように。別に期限は切りませんが、できればまだ正月気分が残っているうちに。

それに皆さんめいめいの周囲にそれぞれの連句グループの輪を広げましょう。学校の教室で、職場で、あるいは御近所で――皆さんも小ボスになれるチャンスですぞ。

* * * *

亡妻追懐七首

〽三とせ経て四とせ迎ふる今日の日もなほ新しき傍の空床

〽去る者は日々に疎しといふめれど疎からざるは去らざればなり

〽一筋に彼方へ続く長い道そのいや涯にわれを待つ影

〽日は沈みまだ暮れやらぬ地平線いつまで続く長い夕方

〽昔経し芦屋の春も今は夢行路足利き談話風発

〽待っててね少し仕事が残ってる見終えぬドラマ書きかけの本

〽わが世には幸ひありき春ありきなれと過ごせし永遠の束の間

百年・百歳・百年目

厚生労働省の発表では「人生100年時代が本格的に射程に入ってきた」そうです。平均寿命百年が来たとのことです。今年85歳を迎える桃叟は複雑な気持になります。「めでたくもありめでたくもなし」と一休禅師の口真似をする他ありません。

古人もまさかこうなるとは思っていなかったらしく、「百寿」という熟語があるにはあるが滅多には使われません。むしろ「陛下百歳の後」といった修辞の方が普通です。君主の死後という意味で、もちろん「まさか100歳になっても生きてはいないだろうが」のニュアンスが含まれています。これよりもよく知られているのは、「百年目」という言い回しでしょう。悪事が発覚してオタオタし、もうお終いだと覚悟すると「それを知られちゃ百年目」と捨て台詞を吐くことになっています。

幸か不幸か、人間だれしも自分の寿命を知ることはできません。しかし桃叟がもし百歳まで生きるなんてことになったら、それこそ百年目だという気がします。夭折しないでまる半世紀。けっこうしぶとく、ふてぶてしく、図々しく生き延びて来ました。馬齢を重ねたといえば聞こえがいいが、重ねたのは無駄ばかりの酔生夢死の歳月でした。しかしまだすこし先きがあるみたいです。まさしく「残る月日のほどぞゆかしき」(『新千載集』)の心境です。

思うに「百」という数は、数学でいう極限値――極限でなく――のようなものなのでしょう。いつか行き着いてしまう終点ではなく、無限にそれに近づいて行くことに意義があるような仮想の目じるしなんですね、きっと。何かが自分のうちで時熟するのを見届けようと思います。

追憶は時を選ばず

〽ごめんねといくら悔いても詮はなし三年目でも四年経っても

〽あの時にああ言わなければよかったと悔いる気持を伝えてしがな

〽春の野に金鳳花(バターカップ)は咲き満ちて妹背のきつね熟睡(うまい)をぞする

〽ザグレブは寝静まりたり一筋に汽車はつんざく東欧の闇

〽人混みで妻とはぐれし夢を見きうつつにまさる心寂しさ

有馬のゆかり3首

〽なつかしや有馬記念のファンファーレ勝ちて誇れる馬の嘶き

〽有馬山いで湯の里をもとほりし妹背の仲を忘れやはする

〽有馬山猪名の笹原押し分けて失せにし影を探し求めつ

八十五翁偶吟3首

〽ももたらず八十路半ばにたたずみて残る月日のほどぞかぼそき

〽たどり来てなほ越えあぐむ八十路坂半ば步みてふと立ち止まる

〽空耳かあらずかすかにどこよりかまざまざと聞くわれを呼ぶ声

畢

2022-12-20 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だよりこのたびわれわれのメンバーが「日本連句協会」に加入した機会にこれまでの「俳友グループ」を改組して、新たに「桃門連社中」が発足します。別に約款とか社是とかマニフェストのようなものがあるわけではありませんが、めいめいあまり勝手気ままに振舞わないように、一応は連中の間での申し合わせを作って置いた方がいいと思います。

- 何といっても連句の実作がなければ話になりませんから、従来通り歌仙興行を続けます。その場合、6という数字は歌仙の句数36句と適合していますので、連衆6人を常時メンバーとして座を運びます。

- しかし、このメンバー6人は決して固定的にせず、流動性を残しておきます。必要に応じて適宜入れ替えます。

- その際一案として、箱根駅伝のシード校システムを取ろうかと考えています。

- ゆくゆくは「出勝ち」――わがグループでも初めこころみたのだが、みんな譲り合って(尻込みして)うまくゆかなかった――に復帰したいのだが、どうもまだ踏ん切りが付かない。もうしばらくは「膝送り」で進めようと思う。皆さん、ガマンして下さい。全国的基準はどうなっているかと思って調べてみたが、特に定まった約定はないようだ。というより、各地にある連句愛好家グループがそれぞれのリーダーの判定に従って選考を加えているのが現状だと言えそうです。中央集権ではなく、いわば封建割拠のありさまに見えます。よくも悪しくもイヤと言えぬ絶対的権威がないのです。

そのような状況のもとで、われらが桃門連はいかなる進路を取るべきでしょうか。郷に入らば郷に従えと申しますから、有力連句グループの驥尾にくっ付いて行けばほぼ間違いはないでしょう。そう思って連句協会の最新の会報(令和4年12月20日12月1日発行)を見ると、格好の告示が見付かりました。「加賀の湯処に芭蕉の足跡を偲ぶ『連句の祭典』」というのが「第38回国民文化祭」と銘打って案内されています。

作品も公募されていて(〆切は令和5年5月15日)、うち[一般の部]は半歌仙と指定されています。決まり通りに応募してみようと思うがどうでしょうか。われらの実作が全国水準でどのくらいかの見当を付けるにはお誂えの機会ではありませんか。

ついでに連衆各自にお願い。皆さんの一人々々が、ご自分の周囲で連句グループを作ってくれないか。めいめいがプチリーダーになって、「サブ捌き」を始めて下さい。いい勉強になるよ。

連衆諸兄姉にはいずれ協会の会報が届くと思います。次に「令4冬六吟半歌仙」の句順表です。皆さんどうかよろしく。発句は不肖桃叟:「年惜しみ我を愛󠄂しむ人ありやなし」です。お後をどうぞ。

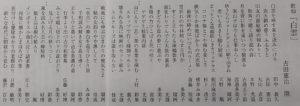

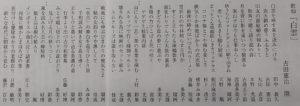

令4冬六吟半歌仙句順表

11月19日更新。

その後、日本連句協会の事務局と連絡して、同会会報の最新号(#248、令4ー10ー1)に掲載されている宗祇水奉納連句歌仙「白雲」を参考資料としてわがブログに転載することを承認されたので、さっそくご紹介させていただきます(添付ファイル参照)。

なおその際、以下の3点を拝慮するように釘を刺されているので、桃門連社中の皆さんも、どうかご留意下さい:「1.歌仙「白雲」は宗祇水実行委員会による宗祇水神への奉納俳諧であり、2.文芸作品としての評価、批評を想定しているものではない為、これにはなじまない事、3.貴誌以外へのほかの媒体への再転載はご遠慮願いたい事」です。

宗祇水といえば、連歌の大先達飯尾宗祇ゆかりの名所・歌枕として名高く、その名を冠した奉納連句歌仙ですから、斯道の年次モニュメントというべき催事ですから、いわば連句会でも「全国区的」水準をわれらに挙示しているものと言えましょう。さて、桃門連御社中はいかなる感銘を受けられたことでしょうか。桃叟自身は釘を刺されていますから論評は差し控えますが、各位には「さすがに全国区、われらの遠く及ぶところではない」とか、「このくらいなら自分にもいける」とかさまざまな反応があってよいでしょう。ともかく、これが現在の連句第一線です。

皆さんのさらなる御発憤を期待します。

* * *

トンボ連作3首

〽ひそやかに秋のアカネは憩ひをりふとありし日を思ふたまゆら

〽谷川に群れるオハグロ口々にムカシトンボをこのところ見ず

〽天翔るナニハトンボの大目玉映りて青し茅渟の入り海

2022-11-09 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だより徳川慶喜と高浜虚子の一期一会

明治の末年、高浜虚子は最晩年の徳川慶喜(大正2年に死)と生涯に一度だけ会い、話を交わしたことがある。まさしく一期一会(いちごいちえ)の邂逅である。筆者(わたし)は二人の対話のことを拙著“『慶喜のカリスマ』のエピローグに取り上げて書いたのを思い出す。『十五代将軍』という作品で話題にされている蕪村の一句「牡丹切つて気の衰へし夕べ哉」の解釈に托して、慶喜は自分が大政奉還を断行した時の心境を語ったのではないかと推察したのだ。だが最近この小説を読み返す機会があってもう一つ重要な事柄を見落としていたことに気がついた。

その俳席で、図らずも慶喜の句稿を批点する仕儀に立ち至った虚子は困惑を感じた。慶喜のものを始めとして将軍末裔一門の句作はどれも「徳川末葉の月並調」だったからである。当日の運座の題は「五月晴」だったが、それに応じて慶喜が出したのは「残念ながら月並みの句」であった。虚子は「如何に将軍様の句でも其月並調を其侭認めるわけには行かなかつた」ので、容赦なく添削を加えた。というより改作した。さすがに虚子は虚子だ。元の句案はわからないが、その時虚子が前十五代将軍に書き与えたのは、こういう句であった。

我為めの五月晴れとぞなりにける

慶喜はこれを瞑目して聞いていたが、聞き終わっても何とも言わなかった。この沈黙に一座の人々は「多少の緊張を覚えた」と、虚子は記している。

その日、「歴史の大きな影」が自分に差しかけたと感じながら帰途に就いた虚子は、老慶喜が自分の改作句を「容易に首肯しなかつた」ことを「面白く思」ったという。「我為めの」の一句はなぜ慶喜の気に入らなかったのだろうか。

読者の中には、虚子が示したこの句案からピーンと来た人もいるだろう。「我為めの」の句はわれわれに一つのレミニサンスを呼び起こさずにはいない。歴史の有名な一場面を記憶に甦らせるのである。時は天正15年(1587)5月24日、場所は京都西北郊の愛宕山。ここで催された『愛宕百韻』の連歌興行明智光秀が詠んだ「時は今天が下知る五月(さつき)哉」の発句(ほっく)である。これが主君織田信長を討つ決意を秘めているとする歴史伝説は長く世に伝わり、人々に共有されてきた。「五月(さつき)」が何かを予祝しているとする句の趣向は、両句に共通し、類似の声調を響かせている。虚子がそのニュアンスを感じなかったはずはないし、また慶喜がそこに見えなくもない天下転覆という底意 undermeaning を読み取って慎重に警戒したといえる。現在は明治の末年であり、慶喜が天下の大政を放還した時から50年近く経っている。もう歴史が反転する気遣いはないのだが、今でも自分には「天が下知る」野心があるように見えまいと振舞う慶喜の細心さを、虚子は見逃していない。

慶喜の句案は、もともと「五月」を題として示された運座に応じたものである。これを「我為めの」という初五で始めさせる発想には、慶喜の心事への多少の思い入れが混じり込んではいなかっただろうか。少くともこれがただ「晴れた五月の青空」に爽快感を覚えるというだけの、ありきたりの抒情歌とは思えない。虚子が慶喜に五十年前の古傷に塩を揉み込むほど意地悪だったとは思えないが、また何の歴史的連想も思い浮かばなかったとも考えにくいのである。要するにこれは、連句の世界に一歩踏み込んだ句想なのだ。

付1 高浜虚子と連句論

徳川慶喜と高浜虚子の一回きりの対座があった明治末年の頃は、活動虚点を松山から東京に移した雑誌『ホトトギス』が俳誌としてばかりでなく、文芸誌としても成功して大いに売れていた時期であった。折から日露戦争の戦後文学の季節であり、人々は活字に飢えていた。徳富蘇峰の『国民乃友』が三千部の時代に、虚子の『ホトトギス』は初版千五百、さらに五百部増刷という売れ行きだったのである(山本健吉「高浜虚子」)。この雑誌をただの俳誌と見てはならない。明治38年(1905)の『我輩は猫である』を、翌39年には『坊ちゃん』を連載して小説家夏目漱石を世に出して人気を博し、明治40年代になってからは小宮豊隆・安倍能成・阿部次郎・森田草平・鈴木三重吉といった新進気鋭の顔ぶれを筆陣を揃えて、『ホトトギス』は文芸誌どころか一種のオピニオン誌ですらあったのだ。

この雑誌の前身は、いうまでもなく正岡子規が松山で創刊させた俳句専門誌、平仮名の『ほとゝぎす』である。明治31年(1898)に発行場所が東京に移って虚子に継承され、明治34年(1901)に誌名をカタカナに改め、翌35年9月に子規が病没してからはいよいよ虚子の主管するところとなった。そのことを示すのは、終始虚子の意向で決定されたと思われる『ホトトギス』雑詠欄の設置である。明治42年(1909)に廃止した時期は虚子が小説執筆に意欲を燃やしていた時節と符合するし、三年後の明治45年に復活したのは、全国的な俳壇が形成され、俳句会が隆昌を迎えたことと揆を一にする。『ホトトギス』の誌面の大半は全国のアマチュア俳人からの投稿で成りたっており、

入選――もちろん虚子選だ――した句はこの雑詠欄を飾った。大変な名誉である。これら入選者を上層とする俳句愛好者のピラミッド構造が日本全国の俳句人口――総人口の一割と豪語される――のうちに出来上がっていた。河盛好蔵の『わが交遊録』によれば、虚子は桑原武夫の『第二芸術論』を読んで大喜びしたそうだ。「おかげで俳句が芸術にまで出世できました」と。

子規が「発句は文学なり、連俳は文学に非ず」(『芭蕉雑談』明26)と書いて連句を強硬に否定したのに対して、虚子がつとに子規の生前から「さまざまの宇宙の現象」「連絡のない宇宙の現象を変化の塩梅よく横様(よこざま)に配列したもの」(『連句の趣味』明32)と連句を擁護し、子規死後の大作『連句論』(明37,)では、まず「連句」という名称「を「俳句」と区別して独立させ、子規による「俳句復興以来既に十余年、俳句の運命は浸(しん)ゝ(しん)として旭日(きょくじつ)の勢があるのに反し、連句の方は全く文学社会に忘却されてしまつて更に之を一顧するものも無い」とその復権を呼号している。その特質は、俳句が「一幅の画図」であるのに対して、連句は「画室に入って数幅の画の陳列」を見るようなものだ」という点にある。虚子が強調するのは、連句の五七定型の枠の外に望見できる新次元の言語空間なのだ(「五七五がかかえこんでいる背後のもの」大岡信)。それに確信があればこそ、虚子は大胆にも「やゝ複雑なる人事の描写は俳句では出来ぬ、和歌では出来ぬ、独り連句のみの擅(ほしい)まゝにする処である」と断言できたのであろう。

ところが、である。このような定見があるにも拘わらず、当の虚子はそれ以後ピタリと口を鎖したかのように連句を論じることをやめたのである。昭和15年(1940)に『連句礼賛』という一文を発表するまでの35年間、虚子は連句をあげつらうことを封殺してきたと見てよい。自分でもその期間のことを、「私も亦小説に筆を執るやうになり、続いて又俳句の方に携はつて今日まで来た為に、此連句の方は暫く筐底(きょうてい)にしまひ込んだ侭になつて来た」と要約している。明治45年、『ホトトギス』に雑詠欄を復活させ、客観写生を旨とする「平明にして余韻ある」句を旗印に俳句に復帰した虚子は、ことを主張し、みずから「守旧派」と名のって、無季・非定型の新傾向俳句を唱える河東碧梧桐と激しく対立し、昭和2年(1927)に俳句は「花鳥諷詠」「客観写生」を旨とすべしとまで言っている。こうした機略で俳壇に復帰した結果、虚子と『ホトトギス』は大きく勢力を伸ばし、大正、昭和期(特に戦前)は、俳壇即『ホトトギス』といえる景況を呈した。

だがこの「守旧派」俳人は、決して連句への眷想を忘れてはいなかった。上記した35年の間にも虚子は明治37年(1904)に夏目漱石らと組んで連句および俳体詩(連句形式の詩、代表作が虚子・漱石合作の『尼』)を作っている。が、小説への関心増大と反比例して立ち消え。連句そのものは見果てぬ夢のように残像だけが持ち越されるのである。いわんや、連句制作の規範を定めるにおいてをや。虚子自身は終生この課題に手を付けなかった、と言えそうである。たしかに第二次世界大戦たけなわの昭和19年(1944)の『ホトトギス』11月号には「昭和俳諧式目」なるものが掲載されてはいる。その式目第一条には「俳諧(連句)は日本伝統の文学にして、その一巻に於ける、発句はもとより、脇句以下の附句も各々一句としての独立性を有し、且つ各区間に於ては常に調和と変化に留意して、発展性あるものたるべきなり」という一文を冠し、以下②去(さり)嫌(きらい)、③即吟、④出(で)勝(がち)、⑤新しみ、⑥歌仙を標準とする、⑦春・秋は三句、夏・冬は一句、⑧二花三月および恋の座の定め、⑨表六句、⑩脇句の留(とめ)字(じ)、⑪第三の留字、と全11箇条にわたって、俳諧初心者の心得を羅列している。が、これは実質的に連句入門の手引き書にひとしい。

この「昭和俳諧式目」は、戦時下に高濱虚子や柳田国男が「日本文学報国会」が定めた大綱に従って作られたものである。内容はなるほど伝統を継承しているが、国策による戦時協力体制の中で世に出たという事実は否定しがたい。なおその制定を報じた『ホトトギス』の記事も虚子でなく高浜年(とし)尾(お)(虚子の長男)名義で発表されたことも微妙なところだ。年尾が昭和21年(1946)に刊行した『俳句手引』は、この「式目」と同文である。高浜年尾のみならず、それ以後現在までの連句式目類はすべて基本的に「昭和俳諧式目」11箇条の内容を何らかのかたちで継承ないしは踏襲している。

たとえば昭和57年(1982)に創設された猫(ねこ)蓑会(みのかい)は、その式目を「1心得、2句数、3去嫌、4一巻の構成、5韻律、6仮名遣」の六箇条にまとめているが、これは明らかに「」を整理統合したものにほかならない。この結社を創設者した猫蓑庵東明(あずまあき)雅(まさ)でさえ「昭和俳諧式目」の成立に関しては、「私はこの式目を誰が作ったのか知らない」(「昭和枯尾花」)「と韜晦していることからも問題の隠微さがわかろう。

付2 「俳友グループ」を「桃門連社中」と模様替えします。

先月15日に開いた「逝妻芳子を偲ぶ会」を生涯の一区切りとして、これから桃叟の最終計画の実行に取りかかりたいのですが、その計画の中には、桃叟がここ数年ずっと手がけてきて生活の一部分になっている連句の会のことがあります。

自然に「俳友グループ」が形成され、連衆6人――この数は歌仙36句の句順表を作りやすいのです――がほぼ固定していますが、つい最近、いつまでもこの自然発生的・成行き的な行き方には安住していられない事態が出来しました。内因と外因があります。まず内因としては、メンバーのうちからさまざまな理由――健康問題とか生計多忙とか――から、常設メンバーとして「出ずっぱり」でいるのはしんどいという声が聞かれたことです。外因としては、このたびわがグループを「日本連句協会」に加入し、「桃門連社中」の名前で登録したことです。他のグループとの交流・他流試合・切磋琢磨が始まるわけですから、皆さんににも《連句のグローバルスタンダード》を尊重してもらわなければなりません。いつまでも自己流・手前勝手主義とは行きません。

そこで次のような解決策を考えました:社中のメンバーをもっとふやす――10人前後を予定――。その全員が同時に連衆にはなれないから、運座のシステムを「出勝ち」方式に改める。「出勝ち」とは一座の者が順によらず付句のできた者から付けていくことをいいます。今までは六吟膝送りを基本とし、連衆全員の輪番制でしたが、一段階ギアを上げ、本来あるべき「出勝ち」――わがグループでも初めこころみたのだが、みんな譲り合ってうまくゆかなかった――に復帰することにします。箱根駅伝のシード校システムみたいなものです。

うまく行くかどうか分かりませんが、ダメだったら又やり直せばいいだけの話です。皆さん、どうお思いでしょうか?