[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]

今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、

同欄は次のような手順で出します。

トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。

そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。

ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上

2022-03-09 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だより疫病流行にどうやら峠が見え始めたと思ったら、今度はウクライナを起点に《世界戦乱》の不安が到来――「内憂外患」といいますが、どこまでが「内」でどこからが「外」なのかハッキリとは分かりません。まあしばらく暗中模索をするほかないようです。殊に桃叟の身の上ではそれと老人性ユーフォリズムの薄明が落ち重なって毎日うつらうつら暮らしています。写真は「梅を見る桃叟」ですナンチャッテ。

いくら粋がっていても84歳は84歳です。実際に身体が衰えるのは致し方ありません。桃叟のintraはまだまだ大丈夫だとは思うが、infraの方はだいぶガタが来ているようです。中でも最近痛切に感じているのは話がしにくいということです。ロレツが回らない。昔は能弁を持って少しは知られていたので今の状態は何ともカッコワルイです。

そこは見栄っ張りのことだから横文字で何というのか考えました。Dysarthriaという言葉があるが、これはたんに構音障害だけでなく、器質疾患を含めた広い意味の病名だから我が場合には当らない。そこでいささか自己流だが、「ロレツフリ(roretsufree)」と造語することにしました。昔――今でもそうかも知れないが――ニューヨークでは crime free NewYork という標識がやたら目に付きました。半分冗談で「ニューヨークではただで犯罪ができるのか」といったら現地の友人はに真顔で怒られました。「犯罪がない」という主旨なのだそうです。だってfreeは「無料で」という意味じゃないですか。

Roretsufree とは「呂律・がない」という語意のつもりです。決して好ましくはないが現実は現実として認める他はない。往年の立て板に水――そんな姿を知る人もだんだん居なくなる――は昔の夢ですが、今はそれを忘れて、むしろこの障害を奇貨としてこれからに生かして行こうと思います。おかげで《コトバの聴覚言語性》とでもいうべき問題意識に目が開かれたような気がしています。ここしばらく、これをヒントにして本ブログの一角に「コトバ事象」の数々を考えるコーナーを設けたいと思います。今回はその初回です。

# # # # # # # #

しろうるり考

「しろうるり」とは、『徒然草』第60段に見える言葉です。盛親僧都じょうしんそうずという大変ユニークなお坊さんの話です:この僧都ある法師を見て、しろうるりといふ名をつけたりけり。「とは何者ぞ」と人の問ひければ、「さる物を我も知らず。もしあらましかば、この僧の顔に似てん」とぞ言ひける。

シルウルリなんてものは実在しないのである。だがもしあるとしたら、この法師の顔に似ているに違いない。――いかにもその通り、われわれの現実にもそんな感じのする人物はいる。たとえば夏目漱石の『坊ちゃん』に出てくるウラナリ君。しかしウラナリにはその言葉が指し示す対象物が実在する。発育不全のヒョウタンである。シロウルリにはそれがない。盛親僧都の頭の中にしか存在していないのである。

ソシュール言語学の用語でいえば、漱石のウラナリは〔uranari〕という音声連続(記号表現シニフィアン)とそれが呼び起こす概念(記号内容シニフィエ)とが表裏一体で複合した言語記号シーニュなのですが、シロウルリはそうではありません。音声に対応する事物は何も実在しないのです。いわば記号表現だけが虚空に浮遊しているのです。盛親僧都の悪戯心は、図らずも言語論上きわめて面白い論点をつつきだしているわけです。

ところが後世、この悪戯心が通じなかったのか、大真面目にこの「しろうるり」を実在のものと見なす作品が江戸時代に現れました。新作の能『白うるり』です。

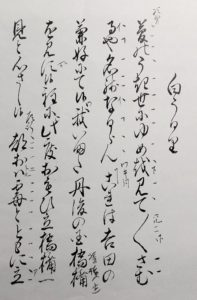

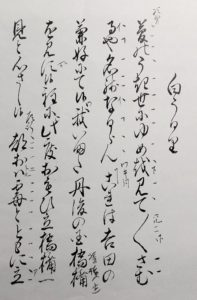

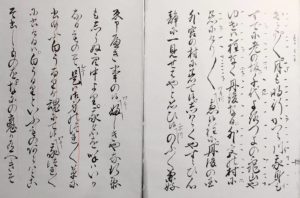

写真の稿本は朝日新聞社文庫蔵の「番外謡本」に所収のもの。作者名は「洛西隠士月洩軒我笑」とあるのみ。夢幻能の構成を持ち、諸国一見の僧が丹後の国外宮村にやって来て、「白うるりの魂」と出会うというお定まりの筋立てが進行します。つまりしろうるりは霊魂の形で実在するとされるのです。さらに念の入った話なのですが、世には律儀な学者もいるもので、この謡曲『白うるり』を素材にして、これを中世神道の秘伝と見なす研究まで出ました。こうなると、昔『少将滋幹の母』の原典を探した国文学者がいたという笑い話を思い出します。

桃叟がこんな基本的なことを持ち出すのは、最近、連句の「季語」について考えさせられたからです。連句は、近代俳句が生み出した夥しい季語群をどう取り扱ったらよいのか。古い時代の季語には、その指向対象そのものが消失――動植物の消滅とか社会慣行の廃滅とか――し、記号内容なしの記号表現が独行するようになる場合が多くなりました。季語は本質的には詩語なのですから、これからもその基本に立ち返って考えなければなりません。以下は「はいゆう「連句グループ」にラインで送ったファイルの採録です。

: : : :

季語の歴史と現在

連句では「季語」をどう扱ったらよいのだろうか。わが連衆の皆さんは苦労されたと思います。ぼくも考えさせられました。そしていろいろ調べた結果わかったことが一つあります。――「現在のところ、公式に季語を認定する機関や組織はどこにも存在していない」という事実です。

意外でした。というのは、連衆の皆さんはしょっちゅう「季語」の扱いに苦慮なさることが多く、その都度歳時記を参考にして来ているからです。そればかりか最近では歳時記の普及が著しく、うちに来るリハビリのトレーナーさんの話では、テレビのプレパト俳句とかいうのに人気が集まり、出演するタレントたちはみんな座右の書にしているそうです。そういえば講談社文庫で出ている水原秋桜子編の『俳句歳時記』には季語が1800収められています。グーグAルで調べてみると、「俳諧の最古の季題集『はなひ草』(野々口立圃、1636年)には590、『山の井』(北村季吟、1648年)では1300、『俳諧歳時記』(曲亭馬琴、1803年)では2600の季語が集められている」由だから、さすがは秋桜子、季語濫出を避けて中庸の数を維持していると言えます。

ついでに季題・季語についてもグーグルから引用しておくと、「『季題』『季語』という言い方は近代に作られたものであり、「季題」は1903年に新声会の森無黄が、「季語」は1908年に大須賀乙字がそれぞれはじめて用いた」ということです。いずれにせよ両方とも近代の産物で、江戸時代にはなかったものなのです。

さて、このところわれら連衆一同が関心を抱いたのは「季重なり」の問題でした。一句の中で季語が重複することですが、これには「同じ季節」と「異なる季節」と二つの場合があるようですが、後者はキチガイ(「季違い」)といわれて始めから問題外です。厄介なのは同じ季節に二つの季語がダブることです。

よく引き合いに出されるのは、高浜虚子が明治31年に出版した「俳句入門」に記した次の文章です。

季重なりといふことあり。月並宗匠などは一概に季重なりを排斥すと聞けど、一概に排斥するは癖(へき)せりといはざるべからず

また「虚子に限らず、芭蕉、蕪村、一茶、子規といった面々も季重なりをタブー視していなかった。それどころか、季題派にとどまらず、季感を重んじた季語派の俳人でさえ季重なりの句を作っていて、秋桜子は特に多い」(堀田季何「夢見る俳句」)というように、概して「季重なり」に目くじら立てないのが基調のようです。

わが連句グループは、必ずしも近代俳句のルールに従う義理はありません。ましてや、公共の基準も定則もなく、諸説まちまちの「季重なり」絶対不可説に与くみする必要はないわけです。かといって類似・累層・近傍の字句重複は冗長になりますから、極力これを避けるのが得策でしょう。疑わしいケースはその都度自主的・個人的に判定すべし。諺に言う「李下に冠を正さず。瓜田かでんに沓を履かず」をモットーにすればよろしい。そうすれば歳時記に列挙してある「季語」は参考資料としてたいへん使い途があると思います。 以上

2022-02-18 |

お知らせ,

日暦,

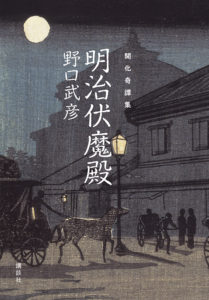

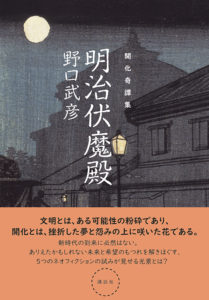

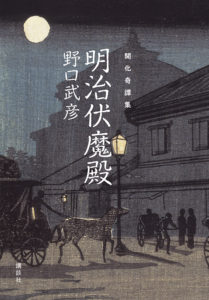

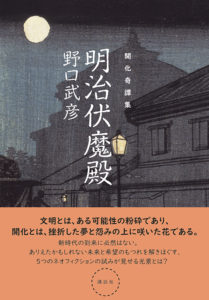

桃叟だよりこのたび「開化奇譚集」と銘打った小説集『明治伏魔殿』が刊行されました。幕末から明治初年の波瀾万丈の変動期に起きたいろんな出来事を5つ揃えています。上野の彰義隊、幕府歩兵隊から明治天皇の馭者になった男、銀座煉瓦街の裏話、明治の贋金造り、斬首される武士の娘――いやア、この短い歳月に、びっくりするほど多彩で密度の濃い事件が発生したものです。

2月21日頃から書店に出回ると思います。

* * *

筆者桃叟には、まだ少し寿命がありそうですから、これが最後の作品にはならないとは思いますが、とかく物情騒然たる昨今、世の中は突然何が起こるかわかりませんから、これからの仕事は全部「非常持ち出し」で取りかかるつもりでいます。

桃叟はけっきょく一生の間、詩債を負い続ける人間なのだと思います。いわば「永世詩債」の債務を背負っているのです。「詩債」とは本来、人から貰った詩に次韻して返すことをいうのですが、もっと意味を広げ、何であれ強く感銘を受けた事柄を詩文化できずにいる負い目をいうようになりました。「書債」「文債」という言葉もあります。桃叟はいつもこの債務を抱えています。債権者も桃叟自身です。場合によっては自己自身への債鬼になるかも。

『明治伏魔殿』を世に問うた現在、桃叟が専心している次の仕事は逝妻芳子を追悼する歌集『うつつの津の国』の上梓です。「詩債」にならって「歌債」という言葉を作ってもよいと思います。この歌債を完済することにここしばらくは専念させていただく所存です。よろしく。

2022-01-31 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だより〽八十路にも風ぬくもれり初暦。いま「コロナ」という名称で進行している人類と微小生命体との長期戦役は塹壕戦の局面に至ったようです。桃叟の身辺にもぽつぽつ影響が出ていますが、これはコロナそのものではなく、その派生トラブルの結果でしょう。わが老体は超然と健在であります。

今回は、4つほど広報したいニュースがございます。

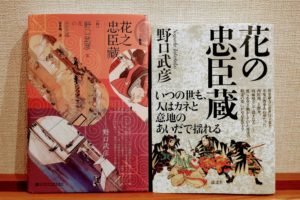

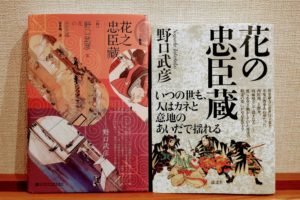

⑴先日御吹聴致しました拙著『花の忠臣蔵』の中国語訳が本国よりもよく売れているというニュースが、このたび朝日新聞1月27日夕刊の紙面にも載りました。俳友グループの友人が同記事を転写してくれましたので、本ブログにもそれを転写してお披露目させて頂きます。

⑵先日吹聴させて頂きました小説集が近日中に講談社から刊行されます。書名は正式に『開化奇譚集 明治伏魔殿』と決まりました。

⑶これも先回予告した逝妻追悼歌集『うつつの津の国』は、幸い理解ある編集者を得て、目下歌稿を整理してもらっている最中です。これまた近いうちに進行をお知らせできると思います。

⑷俳友グループへの連絡。世が世なのでそれとなく安否を尋ねたら全員が点呼に応じてくれたのでまずは安心。去年から希望が出ていたので、歌仙興行をこれまでの半歌仙から36句立ての本歌仙に切り換えます。分量が倍になるだけでなく、高い集中力も必要になりますから、各自奮励努力せよ。

句順表も大部になります。連衆一人につき6句ずつ割り振りました。公平になるよう苦労しました。いい句順に当たらなかった、と文句を言わないように。句順表を送ります。添付ファイル参照されたし。

「八十路にも」歌仙六吟句順表

2021-11-17 |

お知らせ,

日暦,

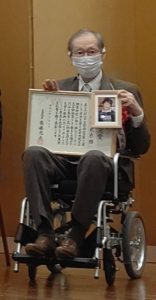

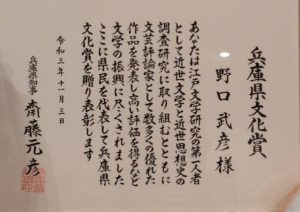

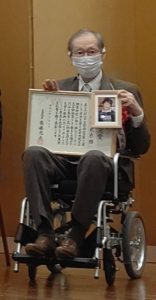

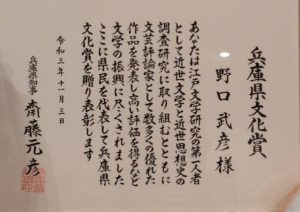

桃叟だよりこのたび兵庫県文化賞を頂きました。2021年11月9日に授賞式がありました。その模様をお伝えします。

今までずっと江戸っ子をもって自任していたのに、なぜか突然兵庫県人にされて多少複雑な気持で、なんだか『一本刀土俵入り』の境地ですが、そろそろ年貢の納め時だろうと素直に頂きます。有難いことに、ともかくこれで最晩年の定点ができたわけですから、今後どのくらいの天寿を与えられるか知りませんが、できる限りのことをしてゆこうと思っています。以下は、亡妻芳子との冥約であり、自分自身との盟約です。

⑴ 来年の9月25日を目途に、芳子を追悼する歌集『うつつの津の国』を刊行するつもりです。しっかりした詩歌出版社を版元にお願いしようと思います。

⑵ 来年2月頃、作品集『明治伏魔殿』を某社から出版します。全5篇で「崩し将棋」「明治天皇の馭者」「銅版画家」「巷説銀座煉瓦街」「粟田口の女」のラインナップです。近代日本初頭の創世記的な闇を描いています。

⑶ これはもう少し先の話、というよりもし幸いに天寵もうしばらくの老寿を藉かしてくれるならばの話ですが、ゆくゆくは雑誌『文雲』に結集させたい文学運動を始めたいと思っています。まだ夢の夢です。

こういう具合に、これからまあ90歳ぐらいまではどうにか保たせようと考えています。ムシがいいですかねえ。誠惶頓首

2021-09-25 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だより今日は愛妻芳子が他界して二年目の命日に当たります。あいにく時疫蔓延の時世のこととて何の集まりも出来ないのが残念ですが、ぼくはぼくなりに二人きりで亡き伴侶を偲びます。

コンコンちゃんを偲ぶ歌5首――

〽二とせは夢のうちにぞ経めぐりてなほ新しきなれが面立ち

〽いつよりかコンコンちゃんと呼び慣れき人離れして恋しかりけり

〽いっしんに犬サフランは蕾みけり根も葉も見せず思ひ包みて

〽阪神が点を入れたと妻に告げネコと睦びし午後は帰らず

〽「ただいま」と帰宅を告げる声のしてふと眼覚むればいつも見る夢

―――――― ――――――

その後いろいろあり、本ブログの更新が延び延びになっていました。どうもすみません。コメント欄に、初めての方々から僅かなながら投稿がありました。文は孤ならず。こういう反応があるかぎり、どこかに読者がいるわけですから、このブログ続けます。

[潮目の行方]

前回お知らせした中国読書界での反響は 、その後しばらく水面下に潜んだようです。今、日中両国とも内政問題に手一杯で、文化情勢にはなかなか目が届かないのでしょう。よろしい。われらが属する言語文学空間は独特のテンポで悠々と歩むものです。せっかちにならず、時が熟するのを待ちましょう。

桃叟は、自著に対するさきの国籍を越えた反響の手ごたえはホンモノだと感じます。羅針盤が光源を感知したような物です。俄然「やる気]が出て来ました。近いうちに、某出版社が作品集『明治伏魔殿』を刊行してくれるでしょう。また、途中で放置していた『旅役者歩兵隊』連作の完結を急いでいます。

[現在地はどこか]

人々がオリンピックで浮き立ち、コロナのデルタ株に憂いている間に、歴史の奈落ではもっと巨おおきな過程が進行しているように思われます。差し当たってわが国だけのこととして、今の時疫蔓延をしぶとく生き延びた国民は、この間、生活救済のために湯水のごとく支出された貨幣、国家経済に忍び入っているハイパー・インフレと早晩直面することになるでしょう。

国家が負っている借金の規模は、1945年終戦時の日本なんてものじゃなく、1860年代、江戸幕府末期の負債に匹敵するそうです。桃叟もそう実感します。幕府は数世紀にわたって慢性の赤字を無理な大名貸しと数字の貨幣改鋳で切り抜けて来ました。が、いつまでも踏み倒すことはできず、いつかは精算しなければなりません。その解決は明治時代にまで持ち越されました。

歴史は本当に繰り返すようです。桃叟老人にはどうも現今の日本が、160-150年前の幕末ー明治の経過をたどり返しているような気がしてならないのです。舞台装置も似通っています。安政コレラ=令和コロナ。安政元年(1854)開国=令和 3年(2021)オリンピック。安政2年(1855)江戸大地震=東日本大震災。人事と天災が踵きびすを接して来訪するのもこうした激動期の特質らしいのです。

徳川幕府が瓦解した慶応4年(明治元年、1868)は、梅雨が長引いて鬱陶しく、湿っぽく暑苦しい日が続いたと記録にあります。大きな歴史の変わり目には言説や理窟じゃなくて、いきなり物象ものみなが各人の肌に「きっと何かが起こるヨ」と告げているのかもしれません。

[俳友グループの皆さんへ]

昔桃叟が好きだった言葉に「皇帝のいない八月」というのがありました。1978年に山本薩夫の映画の題名に使われたので有名になりましたが、もとは“August ohne Kaiser”と原語で記される外国ネタです。たぶんワイマールくずれでしょう。桃叟にはこの言葉が、ちょうど昭和 20年(1945)のやたらに暑かった夏のことを言っているような気がして仕方がありませんでした。

「皇帝」は実在の帝王ではありません。カイゼルでもツァーリでも天皇でもなく、強いていえば、非人格的・ 抽象的な《君主》のことです。「皇帝のいない」状態派、「無主」「無法」「無秩序」「無政府」等々と紙一重なのです。

昭和20年の8月はただ暑かっただけではありません。権力が空無――ただ空白なのではなく――であるような一時期でした。もう誰も「ああしなさい、こうしなさい」と命じないのです。と同時に、これからは何でも自分で背負い込まなければならんという過重な責務を要求されるオソロシイ時代が始まったのです。少くともそれまでは、「自己責任」などといったイヤな言葉が使われることはありませんでした。

もし皆さんが時疫の歳月をしぶとく生き延びて、将来2021の夏を回想するとしたら、きっとそれを「異常な夏」「独特な夏」として思い出すに違いありません。こんな特筆すべき季節は、みんなで連句でも作って、公共の記憶にする他はありません。

そういう次第でここに「令和三年夏3変り五吟半歌仙」の興行を公告します。総題は「皇帝のいない夏」です。今興行も夏起こしですが、連衆諸兄姉のいろいろな個人的事情を勘案して、句順に多少の斟酌が加えてあります。添付ファイルの「句順表」を参看されたし。令三「皇帝のいない八月変り五吟半歌仙句順表。

2021-06-03 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だより

朗報が思わぬ方からもたらされました。このたび講談社国際ライツ事業部という所から 通知があり、『花之忠臣蔵』の見本が送られて来ました。2015年刊行の拙著『花の忠臣蔵』の中国語訳です。とりあえず訳者にお礼状を出しましたらすぐに丁重な お返事をいただいたのですが、その文中に耳寄りなニュースがありました:2万部以上売れているというのです。その後の追伸では、『花之忠臣蔵』だけとは限らず、同書を含むシリーズ全体の売れ行きかもしれないという留保も付きましたが、それにしてもかなりの数字です。

思わずわが目を疑いました。自慢じゃないが、拙老は自国では「初版2千部ポッキリ、再版なし」と相場の決まっているモノカキです。こんな数字はにわかに信じがたい。訳者の先生には悪いが、きっと何かの間違いだろうと「疑り屋のトーマス」のような気持になりました。ヒガミは仕方のないものです。ゆめゆめこの情報を疑うわけじゃありません。慎重に慎重を期しただけです。

こんなとき力になってくれたのは昔拙老の学生だった国際日本文化研究センター教授の劉 建輝氏です。持つべき者は友なるかな。さっそくその情報のウラを取るため方々を調べてくれました。二つの添付ファイル参照。また発行部数の「証拠写真」は冒頭の右葉に掲げて あります。

情報は事実のようでした。劉氏によれば現代中国は読書人口が億単位、「世界最大の図書市場を持つ出版国」で、日本の社会・文化への関心が非常に高いということです。筆者個人は問題外としても、「忠臣蔵」という歴史的事件そのものの知名度の高さがその理由だと思われます。それれにしても2万は決してハンパな数ではなく、一定水準の知的好奇心と理解力を持った人口部分が現存していることを物語ります。こうした「読書人」層の形成は、たとえば終戦後日本の出版ブーム(みんな活字に飢えていた)を思い起こさせます。文化的欲求が政治の貧困を上回る時代の特質です。新しい読者群の出現を予感させます。いずれ日本でも起きるでしょう。

桃叟はこれまで自分の「読者」を持つことにほとんど絶望していました。一時は「野口武彦ワールド」などといわれて、一定数のファンがいたのですが、今やその風趣を理解してくれた世代は続々と世を去りつつあります。なかばアキラメの境地でした。が、考え直すきっかけが到来したようです。やがて日本でも似たような状況が来るでしょう。国籍や 民族性ではなく、どんな社会にも文化的自己再生能力を潜在させていることを強く感じさせます。一国の文運隆盛は国民の経済的活況には依存しません。むしろ人々の実存的不如意感の総量が決め手になります。引き潮が極まって満ち潮に転ずる、そのうねりが来ようとしています。

もちろん、これがたんなる老人性多幸症(ユーフォリズム)の発作でしかない、という心の囁きもしないではありません。だがそれでもいいのです。間もなく八十四翁になる拙老に残された年月があとどのくらいあるかは分かりません。九十歳まで生き延びるとしてまだ6年間の猶予があります。上げ潮を見届けるにはたっぷりです。少くともヤルコトはあるわけです。

皆さんも年寄をあまり嫌わずにつきあって下さい。以下の添付資料を参照されたし。

⑴「おめでとう」劉 建輝氏より

⑵各サイトの評判

2021-05-17 |

お知らせ,

日暦,

桃叟だよりいやあすみません。ここ2ヶ月ばかりブログ更新を怠ってきました。怠けていたのではなく、周囲の情勢を見きわめていたのです。

世の混迷はいよいよ進んでいます。桃叟自身は相変わらず超然自適なのですが、回りの諸条件がいろいろ身近に迫って来ました。第一に、コロナの影響がトレイナーさんに及んで来ました。隔離期間とやらで家に来てくれない日々が生ずるのです。第二に、なぜだか分からないが、碧村子が連句グループから脱退されました。何かお考えがあってのことでしょう。そんなこんなで桃叟もいよいよ老境の現実に直面する決心が付きました 。

「老境の現実」というのはこうです: 最近、わがブログの読者 ――一応不特定多数を想定――はめっきり減少の一方、同世代の人々は 順繰りに老衰・死滅しつつあるかに思われます。まだ固定しているラインの仲間――これも十人足らずです――と大差のない数になりましたので、この際これを一本化することにしました。別に八十代老人に同調してくれと言っているんじゃありません。ただ老境でこそ見える世界面の意外にみずみずしい切り口につきあってくれればいいのです。

コロナ騒ぎで世の混迷は深まるばかりですが、混沌(カオス)のうちに或るパターンが見えて来ます。かつて幕末のコレラが井伊直弼の首を転がして収まったように、今回のコロナもいずれ政治家の誰かの首を飛ばしてめでたく終結するでしょう。予想でも予見でも、ましてや予測でもありません。ただ生々しい予感がするだけです。しかしこの視象には 一種夢魔的な・曰く言いがたいリアリティがあり、民衆の集合的予知能力が健在であることを感じさせます。やがて集団免疫が人類史のサイクルで成立するまで、われらは一国の狭い領分で持久するしかありません。これからです。これからがモヤモヤ、ムシャクシャ、 ワラワラむらがる何とも名状しがたいモノたちのありかを探る文学的想像力の出番なのです。

たとえば昔『愛宕あたご百首』という連歌興行がありました。発句は明智光秀の〽時は今天が下知るさつきかな」。それに付けた脇が行祐ぎょうゆうの「水上まさる 庭の夏山」、第三は里村紹巴じょうはの「花落つる 池の流を せきとめて」です。この発句には通説のように光秀の天下奪取の野望が寓されていたとは考えません。しかし勘ぐればたしかにそうと読めないことはない。だからこそ権力者の秀吉は、ひどく警戒して興行主の紹巴をキュウキュウ責め立てたという言い伝えもできるのです。連句にはいつもこういうヤバさ・ウサンクサさがつきまといます。連句の多義性・曖昧性・転義可能性のしからしむるところでしょう。このワケノワカラナサには以外に現実を切り裂く力が備わっています。

そんなわけで、しばらく中断していた連句興行を再開します。題して『令三水無月七吟歌仙』。発句だけを不肖桃叟が勤めさせていただきます。恥ずかしながら、

〽梅雨空や七変化する雲の色

とさせていただきました。脇と挙句ははるか東国に散らばう連衆竹木子にお願いします。各地に猖獗する時疫からうまく遠ざかっておられることを念じます。以下は新規の句順表を参照されたし。また問い合わせフォームも併設しました。ご活用下さい。

令三水無月七吟半歌仙句順表

近況五首――

〽なゐの年いのちのかぎり咲き満ちしこぶし開きぬ見しは居なくに

〽 芦屋より三田さんだへ通ふ山道に遠見のこぶし梢ゆかしき

〽余生とは枝を洩る陽ひと知られけりまだらはだらに行く手照らしつ

〽前線に応答なきか通信兵虚ろに響く空電の音

〽まえうしろ友軍見えず敵もなし天地声なく斥候ものみ帰らず

近況少し手間取ってます。ちょっとご猶予下さい。

『令三春六吟半歌仙』の発句(綺翁)の選定についてはいろいろ迷いましたが、けっきょく公開句順表にあるように「茅の海やいざ漕ぎ出でむ春の潮」に治定しました。一度は 「知の海にいざ漕ぎいでむ春の潮」にともしたのですが、その後考えるところあって「茅の海や」に落ち着きました。理由は以下に申し述べます。令三春六吟半歌仙句順表

問題の発端は、連句式目に、「「松永貞徳が示した、「名所、国、神祇、釈教、恋、無常、述懐、懐旧おもてにぞせぬ。」のきまりが、そのまま現代連句でも受け継がれており、そのほか地名、人名、殺伐なこと、病態、妖怪なども嫌われている」(東明雅『十七季』)という申し合わせがあり、綺翁子が使った「茅の海」は、大阪湾の古称ですから固有地名ということになり、禁則に引っかかるのではないかと考えた次第です。また綺翁子の発想を窺ってみると、「茅の海は知の海、言葉の海との掛け言葉のつもりでして春の最強の上げ潮に乗って知の海へ自らの力で漕ぎ出しましょうかねという句意」だというので、いっそのこと「知の海」でいったらどうかと思い返しました。

ところが、どうもわれながら釈然としないのです。初句から「知の海」と、抽象語を交えた比喩で出るのは、なんだか新体詩みたいで気が そそりません。

考えあぐねていたところへ、図らずも2つのヒントが相次いで訪れました。「これだ!」と思わず飛び上がりました。

①幸田露伴の意見です。「冬の日木枯の巻概観」の」中で露伴は「竹斎」なる人名についてこう言っています:「表六句の中に人名国名地名などはせぬが常法なり。幕末になりては特にかゝることをばこちたく云ふこと、所謂宗匠の教なれども、竹斎は作り物語の中の名なれば、有るが如く無きが如き故、難無きなり」と。――つまり、固有名詞でなく、普通名詞として扱えというのです。

②もう一つは三山子の何気ない疑問表出の一文です:大阪湾は「茅の海」ですか? 「茅渟の海」では??――するどい! たしかに大阪湾の古称は正しくは 「茅渟の海(ちぬのうみ)」であって、「茅の海」なる地名は 存在しない。だから――ひょっとして怪我の功名かも知れないが――綺翁子は固有名詞ではなく、普通名詞を詠んだにすぎない。これは架空の地名であり、どんな地図の上にも実在しない幻境の海域なのです。

〽茅の海やいざ漕ぎ出でむ春の潮

三山さん、これを発句として脇を固めて下さい。

里女さん、この二句を掌で受けて下さい。