[皆さんの声をお聞かせ下さい――コメント欄の見つけ方]

今度から『野口武彦公式サイト』は、皆さんの御意見が直接読めるようになりました。ブログごとに付いている「コメント欄」に書き込んでいただくわけですが、

同欄は次のような手順で出します。

トップページの「野口武彦公式サイト」という題字の下に並ぶ「ホーム、お知らせ、著作一覧、桃叟だより」の4カテゴリーのうち、「桃叟だより」を開き、右側サイドメニューの「最新記事」にある記事タイトルをどれでもダブルクリックすれば、その末尾に「コメント欄」が現れます。

そこへ御自由に書き込んでいただければ、読者が皆でシェアできることになっています。ただし、記入者のメールアドレス書き込みは必須ではありません。内容はその時々のブログ内容に関するものでなくても結構です。

ぼくとしては、どういう人々がわがブログを読んで下さっているのか、できるだけ知っておきたいので、よろしくお願いする次第です。以上

われらが精神風土には江戸時代このかたの牢固たる「様式」があります。江戸っ子風にいえば、「型」ってえものがありやす。気に染まないこと、カッコウの悪いこと、食指の動かないことは頼まれてもやりません。サマにならないこはゼッタイにやらないのです。「江戸っ子はソウイウコトハシネエ」というのが長いこと唯一の、しかし強力なエトスでした

その江戸人は、歴史の変わり目ーーたとえば改元の年などーーごとに、時の政治家連があくせく奔走する政事に対して、みごとなデタッチメントの距離を保ちながら、これを「わるくち」という文芸ジャンルの様式で突き放す習わしになっていました。「わるくち」は決して世の常のワルクチ、ありきたりの悪口雑言ではありません。又の名を「里ことば」とも「郭言葉」ともいい、遊郭の女郎衆が嫖客と床の中で洩らすツブヤキの形式による洒落た風刺文学です。すべてこれい立たせる励ましあり、手管あり、思わず出てしまうホンネの吐息あり、と間然するところのない江戸前のツイッターです。

実物は以下のごとし:

[オヤ大きいねえ] 菅官房長官

[入れたり出したり気が揉めるヨ] 消費税増額

[また立ったよ] 石場元幹事長

[たいそうに出したねえ] 二階幹事長

[まだ届かないよ] 枝野立憲民主党代表

* * * * * (了)

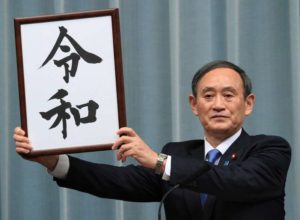

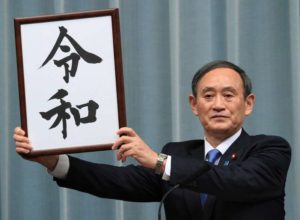

2019年四月1日am11:30。本日改元の儀あり。いつも暗い表情で冴えない顔をしている内閣官房長官が、今日ばかりは晴れやかな顔つきをして、額縁を掲げてお披露目をしていました。新元号は「令和」だそうです。オヤマアという感じです。拙老ごとき古物の理解では、やまとことばの伝統上ラ行音は古来へりくだった語音とされ、語頭音にされることはありませんでした。あったとすれば外来語でした。嘘ではない証拠には、御手元の国語辞書を御覧なさい。ラ行の言葉が極度に少ないことに気が付かれるでしょう。ですから、元号の漢字にもラ行音は滅多に用いられず、あってもラ・ル・ロはなく、全部で247あるという日本の年号のうち、リ(暦りゃく応、曆仁)、レ(霊亀れいき)の3例だけです。

2019年四月1日am11:30。本日改元の儀あり。いつも暗い表情で冴えない顔をしている内閣官房長官が、今日ばかりは晴れやかな顔つきをして、額縁を掲げてお披露目をしていました。新元号は「令和」だそうです。オヤマアという感じです。拙老ごとき古物の理解では、やまとことばの伝統上ラ行音は古来へりくだった語音とされ、語頭音にされることはありませんでした。あったとすれば外来語でした。嘘ではない証拠には、御手元の国語辞書を御覧なさい。ラ行の言葉が極度に少ないことに気が付かれるでしょう。ですから、元号の漢字にもラ行音は滅多に用いられず、あってもラ・ル・ロはなく、全部で247あるという日本の年号のうち、リ(暦りゃく応、曆仁)、レ(霊亀れいき)の3例だけです。

新しい元号が決まると美辞麗句をもって飾り立てるのが為政者のならいでしょうが、こちとらにもお江戸の仕来りがあります。ワルクチという文化です。ワルクチをただの悪口雑言と思ってはなりません。江戸文芸の一ジャンルだった評判記にはわざわざワルクチと名付けた項目がありました。立派なカテゴリーなのです。江戸が終わって明治になってもこの伝統は持ち伝えられました。「慶応」が「明治」に改められても、人々には世の中が明るく治まるとは信じられませんでした。そこで当時の落首に、「上からは明治だなどと云うけれど 治明(オサマルメエ)と下からは読む」。

「令和」もやはり漢文風に読めます。「令」は使役の助動詞ですから「令和」は「和セシム」と読みます。「ヲシテ」という補語を必要としますが、今の場合は「民ヲシテ」でしょう。名は体を表すと申しますが、この元号漢字は、おそらく選考者の意図に反して、制定者の底意ないしはホンネを言い現してしまっています。世の中の善男善女がみな無邪気に幸福そうに和同するように制令しました、という意味なのでしょう。事実、テレビに東京の新橋や大坂の梅田のシーンが中継され、新元号を知らせる号外を奪い合って 怪我人が出る群衆の混雑を見ると、「民はこれを由らしむべし」という目的はほぼ成就したといえるかもしれません。

人の悪い政治記者の間では、こんなまことしやかなゴシップが囁かれているそうです。政府のある有力者は「安」字を元号に使いたい意向を示し、諸委員のうちにはこれを忖度して、一時は「安和」という案が出かかったが、残念ながらこれは平安時代にすでに先例があり、しかも「安和の変」なる政変も起きた不詳な年号であるので、ついに沙汰止みになったとか。30年前には当時官房長官だった小渕さんが「元号オジサン」として人気者になり、めでたく次の首相になったためしもあるので心配されている由。ホントカネ。 (了)

「恐竜山」と名づけて、ここに掲げたような写真をこれまで何度お見せしてきたことでしょうか。左と右とでは天候のせいで空の色がだいぶ違いますが、時間差は1週間ぐらいしかありません。それほど土地造成のスピードは速かったのです。左の画面では甲羅のなくなった亀みたいになった恐竜山は、どんどん削られて、とうとうシッポが消えて首だけの亀になりました。もうただの樹木の茂みです。これぐらいは残すのでしょうか。

「恐竜山」と名づけて、ここに掲げたような写真をこれまで何度お見せしてきたことでしょうか。左と右とでは天候のせいで空の色がだいぶ違いますが、時間差は1週間ぐらいしかありません。それほど土地造成のスピードは速かったのです。左の画面では甲羅のなくなった亀みたいになった恐竜山は、どんどん削られて、とうとうシッポが消えて首だけの亀になりました。もうただの樹木の茂みです。これぐらいは残すのでしょうか。

この町の住人になってから無慮50年。屋上から見える恐竜山は、ずっと地面にうずくまり、北の方にある甲山かぶとやまに飛びかかるポーズを取っていました。それは甲山がまだ火山だった太古から、その後六甲山地が隆起する中昔を経て現在まで引き継がれる地形の無言劇を目の辺りにしているようでした。いつか大地が躍動し、甲山が再び噴火する日、恐竜山も嬉々として跳ね上がるはずでした。

ですがこういう画面を眺めていると、地面に横たわる爬虫類の死骸にたくさん虫がたかって食い荒らして いるみたいに見えます。白く蛆虫のように増殖してるのは、以前からある民家やマンションで、恐竜山跡とは違いますが、見た目は同類です。後発メンバーであるにすぎません。どちらもやたら繁殖力が強そうです。

ふと「天変地異人妖」という言葉が頭に浮かびます。「人妖」は馴染みが薄いかもしれませんが、江戸時代からある言葉です(大朏東華おおでとうか『斎諧俗談さいかいぞくだん』)。自然災害や天下動乱で社会不安がつのり、人心が不穏な時期に人界に出現する魔性の者、アヤカシのたぐいを言います。天明の江戸打ち壊しや安政江戸地震の折には弁慶のような大男と牛若丸を思わせる美少年の二人組が活躍しましたし、明治維新の前にはエエジャナイカ踊りの狂熱が国中を揺すりました。

80年も人界に棲息してる拙老には、昨今の日本にはまたそろそろ「人妖」が立ち現れる季節が到来したかのように感じられます。最近の「人妖」は必ずしもアヤシゲではなく、ごく日常的な顔立ちで現象します。便利な住宅環境がほしい、土地を遊ばしておくのはもったいない 人々のそういう無邪気で罪のない善意の希望が、集積されるといつしか不気味え破壊的なものに変わるのです。そこには何か悪魔の摂理のようなものが働いているのではないか。 頭だけになった恐竜山の眺めはいろろなことを考えさせます。 (了)

この文章はもと1月14日、市原悦子さんの訃報に接したその日のうちに書いて本欄に載せたものですが、その後うっかり自分のミスで消してしまいました。サーバーにも保存されていません。覚えているうちにそれを復原しておくことにします。

* * *

あれはいつだったか、まだ大学で教えていた頃、一人の女子学生にお世辞のつもりで「きみは最近市原悦子に似てきたね」と言ったら、急に泣き出されて往生したことがありました。

拙老としては褒めたはずなのに案に相違の結果だったので当惑しました。人にその話をしたら大笑いされて、やっと理由がわかりました。向こうが知っている市原悦子は、当時 1990年代 テレビで放映されていた『家政婦は見た』シリーズの主演女優だったのです。一方、拙老の頭にあったのは1960年代に東京は麻布六本木の俳優座劇場でさんざん見た新進女優でした。若く、ほっそり、清楚な姿で『ハムレット』のオフェリアとか、フランス喜劇『クルベット天から舞いおりる』の可憐な娼婦とかを演じていました。ブレヒト『三文オペラ』の海賊ジェニーの歌では、あの顔からは迚も信じられないような野太い声を聞きました。つまり拙老とくだんの女子学生とでは、持っている記憶像の時差がありすぎたのです。

拙老も長いこと市原悦子さんの舞台姿を見たことはありませんでした。

しかしそういえば1970年のこと、神戸で一度だけ市原さんと会ったことがあります。三宮の国際文化会館に劇場があって、そこへ俳優座が福田善之氏の『しんげき忠臣蔵』を持って来たのです。もちろん、お軽の役は市原さんでした。福田氏が市原さんに紹介してくれるというので、いそいそ楽屋まで出かけて行きました。拙生も勘平さんじゃないが三十になるやならずだったので大変心嬉しかったのです。

ところが楽屋の雰囲気はそう良好ではありませんでした。何しろその頃は六十年安保闘争の記憶が生々しく、拙生は「代々木派」と誤解されて 実際には構造改革派でしたから、いわば「千駄ヶ谷派」でしたが 、この時代相当悪役だったのです。俳優座の若手役者たちも多くはブンド(共産主義者同盟)の影響下にありました。みんなソッポを向いていたし、老優東野英治郎までが、鏡に向かってメーキャップをしていましたが、「野口武彦か!」と吐き捨てるように言ったのを覚えています。相手をしてくれたのが櫟原さん一人だったのですが、本当をいうと、拙老はすっかり上がってしまったと見えて、何を話したのかよく覚えていません。ただ一つ、拙老が夢中になって「いつかあなたに戯曲をお贈りさせて下さい。約束します」と口走り、市原さんに「まあ嬉しい」と言ってもらったのを思い出します。

あれから50年の月日が流れました。あの時の約束をまだ実現できていません。市原さんは気にも留められなかったでしょうが、拙老は「いつかは、いつかは」と思っているうちに時が経ち、市原さんは他界されてしまいました。長谷川伸の戯曲『一本刀土俵入り』を思い出します。相撲取りになれず今は渡り者の駒形茂兵衛を揮って昔世話になった酌婦お蔦の危難を救い、逃れて行く後ろ姿を見送る幕切れです。手にした一本刀が約束した土俵入りの代わりになるわけです。

拙老はまだお約束の戯曲は書けていません。ジャンルは違いますが、『花の忠臣蔵』以下の作品を世に問うのが精々でした。市原さん、これが50年かけて実現した駒形茂兵衛ならぬ野口武彦のせめてもの一本刀土俵入りでござんす。(幕)

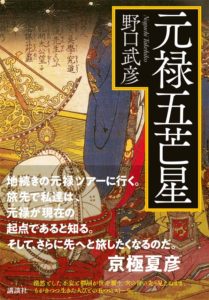

きたる3月20日に『元禄五芒星』が発売されます。情報公開が解禁されましたので、ここにお披露目させていただきます。

内容はすでに昨年12月8日の本欄で紹介してありますが、念のため、目次だけここに再度掲げておきますと、次のようになります。

①「チカラ伝説」

②「元禄不義士同盟

③「紫の一本異聞」

④「算法忠臣蔵」

⑤「徂徠豆腐考」

ご覧の通り5篇で1冊になっています。タイトルの「五芒星」はこの数に因んでいますが、元禄の夜空に輝く星の五つの光芒とも取れるし、また五つの星を線で結んで夜空に浮かび出る5稜の仮想の図形でもあります。創造的な渾沌に富む世相を解読する5本のサーチライトが虚空に交錯している形ともいえましょう。

とにかくここには一つのペンタグラム(五角形)が透けて見えて来ます。ご存じのことと思いますが、これは安部晴明の家紋であり、陰陽師の神紋であります。洋の東西を問わぬ魔除けの呪符です。

このたび思いがけなく、人気作家の京極夏彦氏に帯封の文章をいただきました。有難く拝受致します。著者の側から感想を申し上げるのはいかにも逆さまごとですが、氏が「元禄ツアー」と言って下さったのには我が意を得た感じです。

拙著は、時間という経路をたどって元禄空間へ至り着くための旅行案内書です。Bon voyage! (どうかよいお旅を)

拙老が便々と馬齢を重ねている80年の間に、世の中で大きく変わった何かがあります。それが何であるかを一言でいうのは困難ですが、たとえばその一つは、時間と空間のとらえ方です。「時間」と「空間」という別々の言葉で言い表わされていますが、本来は一つながりの事象の二つの位相にすぎない、という見方が支配的になっているそうです。もともと一つの「時空連続体」の異なる現れ方なのだそうです。

その実体を表記するために理数系の人々は、「非可換幾何」とか「 位相多元環」とかの議論を持ち出しますが、拙老のような年寄りにはそんな難しい事はよく分かりません。別にやたら数式を使わなくても それはそれで、いずれ身に付けなくてはならないでしょうが 感覚ででとらえることも出来るのです。人間の無意識は時空を連続体とキャッチする能力を本来内蔵しているのではないか。

現に、拙老は毎晩見る夢の中で、時間と空間の境界を取り払って自由自在に行き来しています。2月25日に見た夢はこうです。

* * * * *

私は江戸時代末期の歌舞伎狂言作者になっていた。『四谷怪談』のある一幕を書替狂言にして上演しようとしている。出来上がったホンをまず茶番の形で御披露目しようと茶屋を借りきって思いきりさはしゃぐ。弦歌の騒ぎ、三味太鼓のぞめきが一段落して人々が引き揚げ、座敷がシインとした時、友人がいう。「ダメだダメだ、こりゃ失敗だ。誰も金主に名乗り出ないじゃないか」。私はガックリ落ち込む。目論見がうまくいかないばかりか、茶屋の支払いのために莫大な借財を背負い込むことになったのだ。今は亡き母が現れて、「あたしゃ今年六十三になるんだからーー現実には九十歳まで生きたーーしっかりておくれ」と私を責める。

身辺に借金を取り立てる連中が迫っていた。私は難を逃れて、アメリカの大学で教職に就いているが、もうそこまで追手が来ている。マフィアの一団が取り立てを請け負っているらしい。私はさらに南米に亡命しようとするが間に合わず、すでに大学キャンパスは包囲されている。周囲の樹林に銃器を手にして潜んでいる人影が見える。一団の頭目は クリント・イーストウッドの演ずる九十歳の老人だ。私は反撃に出て、一団の乗ったヘリコプターを撃墜させる。

* * * * *

その後でどうなったかは記憶にない。 (了)

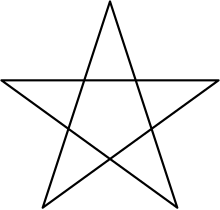

岩井康頼ホームページ より

www.google.co.jp/org/wiki光円錐 より

かれこれ30年ほど前、岩井康頼氏の個展カタログに拙文を草したことがあります。その後長い歳月の間に、画面全部の記憶は薄れましたが、ただ一つ、鮮明に覚えているイメ-ジがあります。遠い地平線の上に、高く、広い空を悠々と飛んでいる大きな蜻蛉の姿です。もちろん、現実には見かけない種類です。勝手に「古代トンボ」と名づけました。

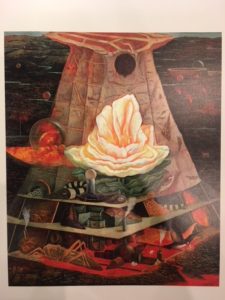

最近、岩井画伯から送っていただいた展覧会「円環する風景2018異界への旅」のカタログにあったのが、上に一部を拡大してげている作品です。「円環する風景――水と墓標」と題されています。タイトルからすると、この台形をしたオブジェは、画面全体にひろがる暗い水面を浮遊している物体なのかも知れませんが、拙老の関心は台形の最下層にいる何やら得体の知れぬモノたちの姿にあります。

手前のいちばん目立つ所で寝そべっているのは、バッタみたいです。同じ層にあるヒトデやらエビの殻やら変に小さい海鳥などと比べるといやに大きい。とてもこの世の虫とは思えません。これも古生代から生き延びてきたに違いありません。これをやはり「古代バッタ」と名づけましょう。30年前の古代トンボの姿は見当たりませんが、それにしても、岩井氏の心の中で、種類こそ違え始原の昆虫が生存し続けていたとは、と嬉しく驚きました。

ところで、岩井画伯のこの画像とその下に示した時間錐の概念図との間には基本的な一致があります。右はふつう「ミンコフスキー空間」と呼ばれる4次元(3次元空間+時間)時空上の超円錐の直観像を図示したものですが、この図では、われわれの「現在」が過去円錐と未来円錐それぞれの頂点が接する一点で、両円錐を縦貫する垂直線を水平に切断する平面で示されます。「現在時」は時間軸を未来方向にーーつまり上向きにーー移ってゆく動点であり、「現在地」はそれを中心として周囲に同心円状に拡がるーーその広さは光に照射される範囲で決まりますーー面積を持つわけです。

画伯の作品では、「現在」は中央にある豊麗な黄バラになっています。そこから下方の過去円錐にあたる部位に画伯独自の視覚空間が蓄積されています。最古層の古代バッタはもとより、層理にまたがってはびこる海蛇や蜥蜴も見えます。つまりこの30年間に画伯内面の時間の地層は確実に積み重ねられ、中に棲息している奇態な生類も変わらず成育していたのです! 久闊を叙した思いです。

最近、拙老には時間の姿がよく見えるようになりました。「見える」というと変ですが、視・聴・嗅・味・触といった五官の他に「時感」とでもいうべき別の感覚が開いたような気がします。画伯が絵画空間のうちに時間の視像を造形してくれたことを力強く感じます。 了

新年おめでとうございます。今年は平成の最後の年だそうです。平成31年(2019)己亥きがい、「つちのとゐ」です。まずは毎年恒例の年頭狂歌から。

〽津の国の芦屋の春は土の戸に猪も祝ほぐ恵方萬歳

本年もどうぞよろしく。

◯同じ夜に初夢を二つ続けて 見ました。吉例の夢始めで今年を占います。夢語りですから、言葉遣いも改まります。 (1)私は、漢文の解釈をめぐって人々と議論している。何かの研究会の席らしい。問題になっている一文には「白、*ヨメズの粟を食む」とあった。「これは『中庸』の中の文章だ」と私は言う。たしか架蔵の『日本倫理彙編』所収の本文に目加田**という学者が注釈していて、「白将軍が関東軍に令を発し云々」と解釈している、と私は淀みなく意見を述べる。

(2)どこかアメリカの空港にいる。私はちゃんとサンドイッチを用意してチェックインの行列に並んでいる。すると、搭乗を予定していたフライトの前の飛行機便が突然キャンセルされたらしく、大勢の乗客がどやどやロビイに出てくる。中にレーガン、ブッシュ、トランプが混じっていて、いきなり私からサンドイッチを取り上げ、物もいわずにムシャムシャ食べてしまう。私は憤慨して、「見ろ。これがアメリカの政策だ!」と周囲の人々に訴える。

それにしても、夢の中の私はスラスラ言葉が出るので、ひどく嬉しい。

◯しばらく見ぬ間に、おなじみの恐竜山はこんな姿になっています。胸部と腹部はすっかり住宅群に食い荒らされ、御覧の通り、今では頭と尻尾 だけで生きています。この次お目にかける頃には尻尾が消えていることでしょう。

昨年末はだいぶ間遠になってしまいましたが、今年はこのブログの回数を多くしてゆこうと思います。何しろこのブログは一方交通なので、どなたに読まれているか、あまり確信がなかったのですが、最近ふと思いがけない方から「見ている」と知らせくれました。どこかに必ず読んでくれている人はいるものです。

もし天が拙老に85歳の齢を藉かしてくれたら、その年から「枯桃」と称する所存ですが、それまでにはまだ5年あります。この期間、せめて「衰桃」にならないように頑張ります。

よろしく刮目かつもくされたし。 了。

毎年愛顧していた『出版ニュース』誌が来年3月下旬号で休刊することになったそうです。人々の活字ばなれ・出版ひでりが滔々と進行していて、日本では読書文化の衰亡がかなり深刻みたいです。こういう時、拙老は昔何かの本で読んだことのあるフランスの軍人の言葉を思い出します:「わが軍の右翼は圧迫され、中央は崩壊。動きが取れない。最高の状況だ。これから突撃する。(Pressé fortement sur ma droite, mon centre cède, impossible de me mouvoir, situation excellente, j’attaque.)。」 (フェルディナン・フォッシュ)

編集部から許可を頂いたので同誌への最後の寄稿を以下に転載します。

[2019年出版予定]

二月に講談社から『元禄五芒(ぼう)星』を刊行します。次の五篇を収めた小説集です。

①「チカラ伝説」

②「元禄不義士同盟」

③「紫の一本異聞」

④「算法忠臣蔵」

⑤「徂徠豆腐考」

このうち③を除くと、他の四篇がいずれも「忠臣蔵」事件に関連しており、今更ながら、この出来事がいかに大きな波紋を同時代および後世に広げていたかに驚かされます。①は色情論的、②は行動学的、④は経済理論的、⑤は法思想的な角度から、忠臣蔵問題にアプローチしています。

⑥は、徳川綱吉の時代に生きた戸田茂睡(もすい)という学者が著した江戸地誌『紫の一(ひと)本(もと)』を題材にしていますが、それはほんのとば口で、本当は、元禄の江戸の基底深くに広がる江戸の原景に立ち入ろうとした作品です。

その後二〇一九年の後半には、まだ版元は未定ですが、小説集を二冊まとめて刊行する予定です。ざっと以下のようなラインナップです。

『明治伏魔殿』

1 粟田口の女

2 銅版画家

3 巷説銀座煉瓦街

4 虎尾

5 鹿鳴

『明治奈落』

1 龍馭

2 崩し将棋

3 乙女峠のマリア

4 忠臣蔵生人形

5 維新のパガニーニ

久しぶりに幕末・維新物を揃えましたが、実をいえば「幕末」と「明治」とは一つながりに連続した時代なのです。いっそのこと「一八六〇年代日本」という切り取り方をした方がいいくらいです。社会の新陳代謝が一度に急速に、突発的に、掌を返すように、実も蓋もなく進行したので、人々はそれに翻弄されてさまざまなドラマを繰り広げました。 さて「粟田口の女」は、男運の悪い武士の娘が京都粟田口で死罪になる話。「銅版画家」は贋金作りの画師の話。「巷説銀座煉瓦街」は辣腕政治家井上馨と新聞人服部撫松との角逐の物語。「虎尾」「鹿鳴」「龍馭」の三作は似たようなタイトルを並べましたが、順に、〈虎尾の会〉を作った山岡鉄舟、鹿鳴館のセクハラヒーロー伊藤博文、脱走歩兵隊士から明治天皇の馭者になった梶原雄之助といった人物たちを主人公にします。

また「崩し将棋」は、上野彰義隊と思春期の少年少女の物語。「乙女峠のマリア」は文豪森鴎外の幼児体験、「忠臣蔵生(いき)人形」は幕末明治の見世物に見る忠臣蔵劇理解の庶民感覚、「維新のパガニーニ」は幕末動乱のさなかに渡欧した三味線師の冒険です。

ご期待下さい。

愛読していた『出版ニュース』が三月で休刊になるとのことです。大変残念ですが。今後も拙生の出版予定にご興味がおありでしたら、「野口武彦公式サイトwww,nghiko.com/」を覗いていただければ幸いです。

拙老も行末を考えなくてはならない年齢に達しましたので、人並みに遺言書を作ることになりました。さっき公証センターから帰って来たところです。老い支度です。感慨ひとしおです。作成した書類は向う120年間保存されるとハゲの公証人さんが言いました。当方は135歳まで生存する予定だと言ったら笑っていました。ともかくこれで一段落付いたので、夫婦そろってほっとしています。

ゆうべ面白い夢を見ました。猫のDJの夢です。

夢の〈私〉は、ニューヨークかボストンか東部の大都会の郊外にある廃棄された工場跡にいました。仲間がいました。ミュージシャンのグループか何かで、新盤を売り込もうとしてうまくゆかず、やむなくこれで解散しようということになっていたようです。その建物には、持ち出す荷物を詰めたダンボールの箱がたくさん置いてありました。それぞれにレコードプレイヤーと猫が1匹ずつ入っていました。たいがいは白猫でした。猫たちは長いこと箱に閉じ込められていたので、すっかり衰弱しきっています。ろくに腰が立たず、起こしてもプレーヤーの回転盤の上に下痢をしてへたばってしまいます。

中に1匹だけ元気なのがいました。毛艶のよい黒猫です。毛皮ばかりではなく、生き生きした目をクリクリさせています。いかにも見どころのある猫なので、期待して回転盤に載せました。LPレコードが回りはじめました。猫はふり落とされまいと懸命に足を踏ん張り、レコードの溝に爪を立てます。すると、どこかのスピーカーから素晴らしいメロディが流れ出しました。題して『黒猫のブルース』。やった!〈私〉と仲間たちとは大いに満足してうなずき合いました。

どうもそれから夢は、〈私〉のミュージシャンのグループがその曲をデモテープにして音楽会社に売り込み、大成功を収めるというハッピイエンドの物語に発展したみたいなのですが、残念ながら途中で醒めてしまいました。めでたしめでたし。

2019年四月1日am11:30。本日改元の儀あり。いつも暗い表情で冴えない顔をしている内閣官房長官が、今日ばかりは晴れやかな顔つきをして、額縁を掲げてお披露目をしていました。新元号は「令和」だそうです。オヤマアという感じです。拙老ごとき古物の理解では、やまとことばの伝統上ラ行音は古来へりくだった語音とされ、語頭音にされることはありませんでした。あったとすれば外来語でした。嘘ではない証拠には、御手元の国語辞書を御覧なさい。ラ行の言葉が極度に少ないことに気が付かれるでしょう。ですから、元号の漢字にもラ行音は滅多に用いられず、あってもラ・ル・ロはなく、全部で247あるという日本の年号のうち、リ(暦

2019年四月1日am11:30。本日改元の儀あり。いつも暗い表情で冴えない顔をしている内閣官房長官が、今日ばかりは晴れやかな顔つきをして、額縁を掲げてお披露目をしていました。新元号は「令和」だそうです。オヤマアという感じです。拙老ごとき古物の理解では、やまとことばの伝統上ラ行音は古来へりくだった語音とされ、語頭音にされることはありませんでした。あったとすれば外来語でした。嘘ではない証拠には、御手元の国語辞書を御覧なさい。ラ行の言葉が極度に少ないことに気が付かれるでしょう。ですから、元号の漢字にもラ行音は滅多に用いられず、あってもラ・ル・ロはなく、全部で247あるという日本の年号のうち、リ(暦 「恐竜山」と名づけて、ここに掲げたような写真をこれまで何度お見せしてきたことでしょうか。左と右とでは天候のせいで空の色がだいぶ違いますが、時間差は1週間ぐらいしかありません。それほど土地造成のスピードは速かったのです。左の画面では甲羅のなくなった亀みたいになった恐竜山は、どんどん削られて、とうとうシッポが消えて首だけの亀になりました。もうただの樹木の茂みです。これぐらいは残すのでしょうか。

「恐竜山」と名づけて、ここに掲げたような写真をこれまで何度お見せしてきたことでしょうか。左と右とでは天候のせいで空の色がだいぶ違いますが、時間差は1週間ぐらいしかありません。それほど土地造成のスピードは速かったのです。左の画面では甲羅のなくなった亀みたいになった恐竜山は、どんどん削られて、とうとうシッポが消えて首だけの亀になりました。もうただの樹木の茂みです。これぐらいは残すのでしょうか。