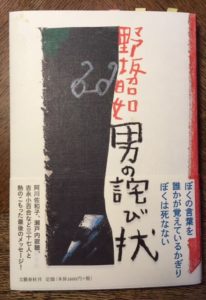

野坂昭如『男の詫び状』 (文藝春秋)

野坂昭如氏の死後出版になった『男の詫び状』は、生前親交の深かった友人知己37人との間で取り交わされた往復書簡集です。人間にはいろいろなつきあい方があるものだと感服しますが、氏は同年代・年下の世代とそれぞれのいいところを取り上げてうまく友情を育てています。それが最晩年に至ってもこれだけ豊富な人脈を持ち伝えていられた理由だと思います。

野坂氏はいったい何を「詫びる」というのでしょうか。氏自身の言葉でいえば、「今の日本は戦前の形に似ている。このままいけばまた同じあやまちの繰り返しか」「お先真っ暗の日本の姿が見えてくる。それでもぼくは語り継ぐ。義務感とか責任感というよりも、後ろめたさのあらわれであろう」(桜井順宛)と戦争を語り切れなかった昭和ヒトケタ世代の後ろめたさを述懐するということにあるようです。

この「後ろめたさ」は、なるほど、本書の主感情ではあるでしょう。しかし、ただやたらにその感情を言い立てるだけでは、一種調子のよい無限責任感と紙一重のものになってしまうのではないかと思われます。戦争の悲惨を訴えることが容易にお涙頂戴に転化しかねないことの気恥ずかしさに対して、氏が羞恥に近い気持を持っていた事情は、本コラムの先々回『七十九歳の将来』で、氏がテレビ出演中に『火垂るの墓』に見せた特別な反応から推測した通りです。あの真面目な酔っ払いぶりはなまなかの「後ろめたさ」で出来ることではありません。

現に氏は、前引した桜井順氏――作曲家、作詞家、野坂氏のCMソングをいくつも書いている――への手紙にも記しています。「桜井さんもぼくも、時代の恩恵を充分に受けてきた。その上、医療も年金も、ぼくらまでは大丈夫。くたばるまでお国が面倒をみる仕組み。」氏は、こうした「時代の恩恵」を受けながら、なお「後ろめたさ」を喋々(ちょうちょう)することの――何といおう――むしろ「居たたまれなさ」でいっぱいなのです。

往復書簡に名を連ねている37人のうち、早くも何人かが他界されました。たとえば永六輔氏の訃報は去る7月11日にもたらされたばかりですが、氏は、その故永氏を上司として音楽グループ「冗談工房」で仕事をした時のことをこう回想します。「専務としての仕事をぼくは接待と受けとめ、費用は経費と思い込み、毎月五十万円ほどを勝手に使い、これが問題となってクビ。いい加減な部下を持ったボス、永さんの悲劇。」湯水のようにカネを使ったみたいです。いつも輝いていて、世話になりっぱなしだった先輩に対する「ねたみ」が自分の起爆剤だったといえる所がさすがは野坂氏です。自己自身にも複眼を向けています。

この機会に氏の旧著から『文壇』というのを見る機会がありました。昭和36年(1961)の文壇デビューに始まり、同43年(1970)の三島由紀夫の死のニュースまでの8年間を一時代として切り取る世相史とも読めますが、やはり何といっても野坂氏を中心人物にした文壇人物誌であるからこそ面白いのです・

どうしたはずみか、拙老の名前までか同書中に出て来ます。

「(新宿駅)西口の柏木町青梅街道に面し「未來」、二階にあるこの店の窓から、墓場がみえるので、かく名づけたとかで、主な客は詩人。種村季弘、竹中労は週刊誌『女性自身』の記事を書き、野口武彦、酒は飲めない『ヒッチコック・マガジン』編集長中原弓彦も時に姿をみせ、書き下しあがったと笹沢左保。詰めて十人ほどの店に、埴谷雄高、田村隆一、篠田一士、水上勉、井上光晴などが連夜当たり前にいた。」(文春文庫p.38)

もとよりその頃も現在も、木っ端でしかない拙老の名が、どうしてまたこんな錚々(そうそう)たる顔ぶれの間に差し挟まれていたのかは謎としかいえませんが、あの店で氏の黒いサングラスの目に留まっていたのかと思うと冷や汗が出ます。こちらの方では、お目に懸かったという記憶はまったくありません。ひどい酔態でなかったことを祈るばかりです。

「未來」で思い出すのはこんなことです。まだ大学院生だった頃のある晩、仲間とテーブル席で飲んでいたわれわれは、偉い人たちが来店されたといって、たちまちマダム――やかましくツケを取り立てたので、拙老などはミミズク婆ァと呼んでいました――にカウンター席(例の墓場が見える場所)に追いやられました。新客は三人連れで、丸山真男氏と、神戸大学の猪野謙二氏と、それから誰かもう一人でした。

拙老たちは至近距離でお三方がしきりに談論風発されるのを拝聴していました。話題は第2次世界大戦前のドイツ映画のことでした。みんな熱心に『会議は踊る』の話をしていました。そのうちに丸山氏が「えーと、誰だっけ? あのメッテルニッヒをやった俳優」とおっしゃっているのが聞こえました。他の二人は咄嗟(とっさ)に思い出せないようでした。そこで拙老すかさず、「コンラット・ファイト」と側から口を出して当座の面目を施したようなわけです。

その座には猪野謙二氏も居られました。そしてどうやら、拙老がその後長く持つに至った神戸大学との縁はどうやらこの時できたようです。